吴子深还应邀在事务之暇随忆随记各类随笔短文, 内容包括书画文艺、医病之事兼及逸闻掌故,结集出版 后风靡一时,陆续重版,因之获稿费高达十万港元。 当时离开越南的吴廷琰(1955年起出任越南第一 任总统)经过香港时,也慕名拜访吴子深并得以治愈沉 疴。因吴廷琰会中国话,又能诗词,且仰吴子深医道, 由此缘故,吴子深后被延揽至西贡(今胡志明市),由 越南政府出资开办汉医学院并担任院长,并在顺化大学 任教。这一时期吴子深两地往返,为推广中医、书画等 中华传统文化出力甚大。

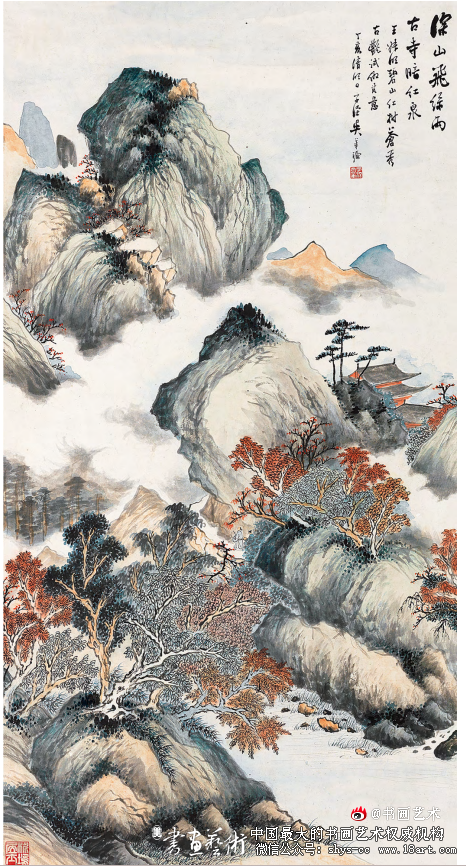

吴子深 仿王蒙碧山红树图 96.5cm×50.5cm 1947年

1954年日内瓦会议结束后,因越南形势复杂,吴 子深借故辞去院长职务,重回香港长住,继续行医及鬻 画。在20世纪50年代末,吴氏足迹遍及新加坡、马来西 亚、印尼等东南亚各国,每地往往暂住旬月并举办画 展,当地崇拜其画艺,愿列入吴氏门墙者众多。吴子深 不失教书育人之本色,无论从师时日长短,皆谆谆教诲,有教无类。 1964年中,吴子深离港赴中国台湾地区,积 蓄无多,但他身居陋室,却能安贫乐道,陋巷瓢 饮,怡然自得,且不弃慷慨助人的本性。后经推 介,由中国台湾地区教育界聘请其担任艺术专科 学校国画系教授,再执教鞭教育英才,曾多次获 得各类艺术奖项。这些都是基于他的教育之功, 吴氏可谓确实做到了桃李遍布天下。

兰芷幽而独芳

1948年出版的《中国美术年鉴·1947》中 录有吴子深小传。云:“吴华源,字子深,江苏 吴县人。擅长国画、书法。吴氏为吴中望族,收 藏宋元古画,甚富,亲炙于绘事者凡三十余年。 所绘山水,墨笔则浓淡得宜,干笔皴染;设色则 工丽妍雅,妙到毫巅;写竹则法度谨严,超乎尘 俗。书法力追董、米。曾于民国卅四年夏举行 画展于上海中国画苑,观者均以其作品不尚临 摹,然古趣盎然,厚而能雅,淡而见腴,咸推重 之。” 吴子深笔下的墨竹雅韵欲流,张大千曾题长 跋推崇备至:“四十年以来,海上艺林莫不艳称 ‘三吴一冯’,盖谓毗陵冯超然、石门吴待秋、 吴郡吴子深、吴湖帆四先生也……而子深则致力 思翁、湘碧,溯源董巨,尤擅竹石,迈越仲昭、 衡山,其得意处直逼鸥波父子,予每见先生所 作,古木竹石,无不下拜,叹为明清五六百年间 无与抗手者……笔墨运用,先后之宜,位置疏密 之要,窠石枯杈,孤枝片叶,以至成章,莫不详 尽,当永为后进楷式,沾润无极。”

吴子深先生山水、人物、兰竹、树石莫不精 通,其中尤以设色山水,特显其笔墨堂宇宽博、 气息幽隽醇厚。虽吴氏书画发源是以古为尚,尤 其是画作上的题跋每每云临仿前贤,但就作品来 说却不拘泥古法而时时参以己意,临习既久,心 得自成。“予意初学,固宜如此,习之已久,不 妨任意挥洒,若拘定规范,不免为法所拘”。故 他能在晚清民国诸多师法南宗的画家中脱颖而 出,正所谓借“拟仿前贤”以抒发性情者,不可 以迹象求也。至晚年画作更是浑然遒逸之气敛入 毫端、氤氲纸上,“郁为奇致,荡馨,久而一片 神行,悉泯笔墨痕迹”。

苟余心之端直兮,虽僻远其何伤

吴子深晚年有一闲章“江湖满地一渔翁”, 出自杜甫的《秋兴八首》。吴氏晚年生活漂泊不 定,但他通达乐观,安贫乐道,往昔富贵于我如 浮云。 吴氏自幼受到祖、父、舅的影响,及长则行 医积善,捐资济贫,不贪名利,已足称道。在苏州美术画赛会上与颜 文樑相交后,无论吴 氏是否自发意识到美 学的启蒙意义及开启 国人心智、唤起国人 觉悟的功能,或仅怀 达则兼济天下之心, 捐出巨资修建苏州美 专嘉惠艺林,影响至 今不绝,在近现代中 国美术史上留下了浓 墨重彩的一笔。 有了担任美专 教授的经历之后,吴 子深在东南亚及中国 台湾地区等地仍孜孜 不倦培育人才,传播 中国传统文化,其影 响力在“三吴一冯” 中别具一功。

甚至在 他过世前一年出版的 最后一本画册《吴子 深画谱》自撰序中, 仍不忘提及收入画稿 以启迪后学:“移居 此间,已阅七载,先 后写成画稿百余帧, 艺林友好,咸盼流 传。爰选得其中可资 初学临摹者竹、兰、 树石、山水各一卷, 每卷十二帧,大都师 法元明诸贤,而于明 季夏仲昭、文衡山、 董香光倍加阐发。以 最新技法精墨映印, 俾不失水章墨晕之意 云。目录以外,每页 皆有简单说明,并附 英译,画法源流,略 可印证,借供海内外 垂注东方传统文艺诸 君子参考,并赐教正 为幸。”吴子深之 深情所寄,诚如屈子 所言:“苟余心之 端直兮,虽僻远其何 伤。”

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/QianShuoSanWuYiFengZhiWuZiShen_3.shtml