一、风格旨趣

崇古不泥古、重神采。

马叙伦论书诗中的一个核心观念便是崇古,其早年发表 了《书体考始》一文,且深谙文字学,并著有多部文字学著 作,他的学书理念无疑是带有崇古、承古的色彩。

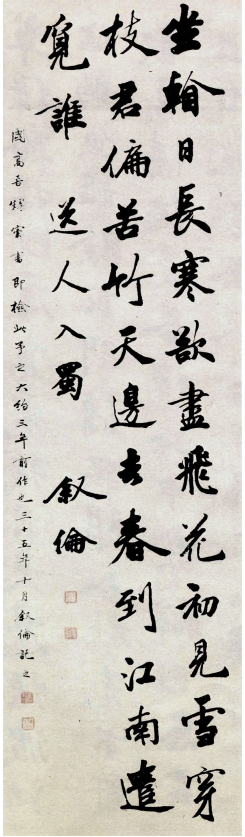

马叙伦 行书 《送人入蜀》

古人书法重临摹,得兔忘蹄是大儒。 赝鼎乱真徒费力,入而不出便为奴。 漫从颜柳度金针,直抟扶摇向上寻。 试看流沙遗简在,真行汉晋妙从心。 六代遗笺今尚存,石工塑匠也知门。 唐朝院手源流远,可惜规规定一尊。 唐后何曾有好书,元章处处苦侵渔。 佳处欲追晋中令,弊端吾与比狂且。 抱残守缺自家封,至死无非作附庸。 家家取得精华后,直上蓬莱第一峰。[1]120 其中马叙伦对二王正脉尤为推崇,秉持着书宗魏晋的 正统路径。“欧阳、虞、褚面目各异,然却是王家骨血, 智永亦然,若参透数家,便能寻着正脉。”[2]194

从中我们不 难看出马叙伦对王羲之正统地位的肯定以及对于学书是否取 法正脉的重视。但他的崇古绝非泥古,他主张承古之后要能 够“得兔忘蹄”,断不能拘泥于“作附庸”,若只入不出便 成奴书,亦如他评价后人学米者,“后之学米者,总不离乎 俗。学之弥似而俗亦弥甚。世有叹余为知言者否?”[2]100提 倡学书要能在习得古人精华的基础上形成自己独特的艺术风 格,而要有己意,马叙伦认为首先要承各家之精华,即“参 透数家”,切勿“抱残守缺”。而要博采众家所长,融会贯通,由颜柳之书上溯篆隶笔法,从流沙遗简探寻汉晋隶 草意韵,亦如他论书诗所言“家家取得精华后,直上蓬 莱第一峰”。

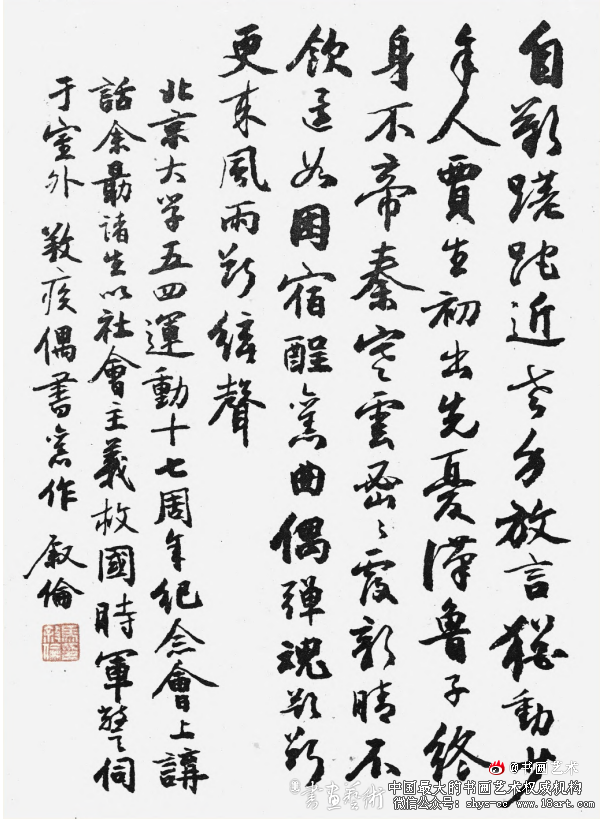

马叙伦 行书 《书五四运动十七周年旧作》

此外,从崇古、承古的论书宗旨出发,马叙伦还 进一步指出学书不贵形似,而重在神采。在书论中神采 论的奠基者,当是南朝王僧虔,他于《笔意赞》中云: “书之妙道,神采为上,形质次之,兼之者方可绍于古 人。”[3]62这一观念直接影响了后世书论家,其中张怀瓘 将神采为上这一观点发挥至极端,他在《文字论》中提 出:“深识书者,惟观神采,不见字形,若精意玄鉴,则 物无遗照,何有不通?”[3]209与此同时,并首创以神为最 高标准的神、妙、能品评说,以此来代替唐之前的上、 中、下的评书标准。

此后,宋元明书论家承续重神采的观 念,并对如何生成神采有一定的阐释。明代杨慎曰:“有 功无性,神采不生。有性无功,神采不实。”[4]62杨慎阐 明神采的生成需要功夫的同时更须注重个人情性的发挥。 马叙伦继承前人的观念,并落实到自身的学书实践 中,提倡学书妙在神摹,须反复观摩古人真迹,得其挥 运用意处。他曾反复研习怀仁所集右军书《圣教序》, 感悟颇多,认为唐代褚遂良与宋人米芾是最得二王神采 的,而自己学右军力量不足,不过是徒袭其形,不得羲 之神韵。由此可知,马叙伦对于学书始终是保持着清晰 的认识。

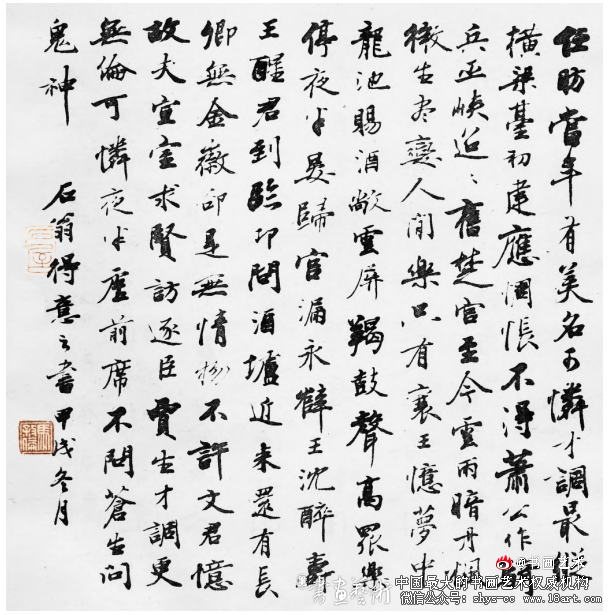

马叙伦 行书 李商隐《读任彦升碑》等诗五首

即学书妙在得神采,若徒有古人之形,不得其 神采,仍为下品。 拙媚相生忌甜俗。 清中期以后,碑学理论蔓延扩展并占据主导地位, 使得长期以“帖”为主的继承路径发生了改变,魏晋以来 的书家等级秩序被打破,古拙、阳刚的艺术风格渐渐占据 主流,马叙伦在这样的时风遗绪下,能够提出“北碑南帖 莫偏标,拙媚相生品自超”的艺术主张,这是对清末以来 帖学被极端排斥下的清醒认识。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/MaXuLunLunShuShiZhongDeShuXueGuan_2.shtml