马叙伦曾评 价好友沈尹默的 书法变化少, “尹默作书无论 巨细皆悬腕肘, 然指未运,故变 化少,其论中锋 仍主笔心常在画 中,特以毫铺, 正副齐用,故笔 心仍在画中,此 在六朝碑版中观 之亦然,若《郑 文公》《经石 峪》,余终以为 指亦运转,而副 毫环转铺张,笔 心在中,蔡伯喈 所谓奇怪生焉 者,必由此出 也。”[2]104马叙 伦认为其书法变 化少的原因在于 手指未随笔转。 只有手随势变, 注力于笔端,才 能使得毛笔正副 毫铺开齐用,令 笔心常在中间 行,方能达到蔡 邕的“奇怪生 焉”之效。 与此同时, 马叙伦主张不论 字之大小应始终 保持悬腕肘的方 式。“今有桌 椅,故作书者作 方寸内字,几无 不以腕抵桌,而 笔皆死矣。

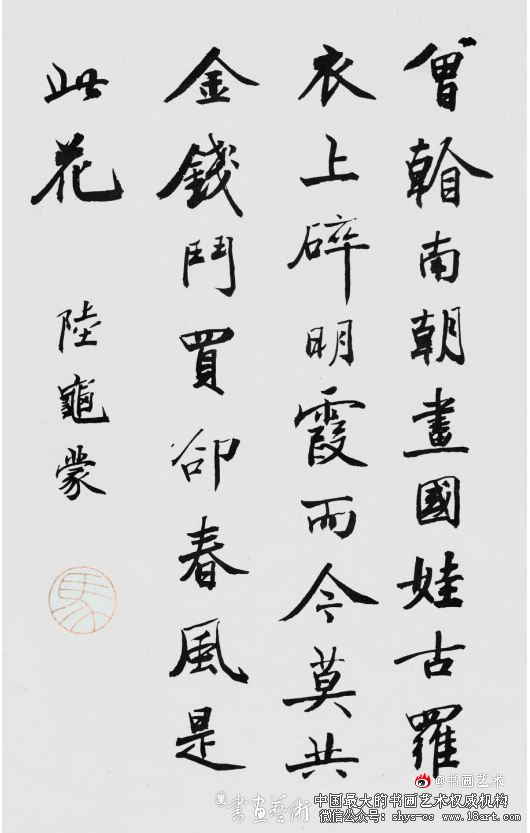

马叙伦 楷书 陆龟蒙《石竹花咏》

甚者即方寸外字亦复不悬手,彼因不知所谓书道,亦何足怪。”[2]140只 有悬腕肘,字势才能打开,不落入局促之弊。因此,马叙伦书写 时,皆悬腕肘、指齐运,即便是书扇也是如此。他推崇唐以前人 的书写方式,“余按唐以前盖尚无如今之桌椅,席地而坐,铺纸 䇑几,其作书也,无不悬手,故不但仰可题壁,亦俯可题襟,使 笔如使马,衔辔在手,控纵自如,平原则一驰百里,崩崖则小勒 即止。”[2]140在马叙伦看来,悬腕肘作书,运笔才能挥洒自如,字 则生机盎然。 马叙伦对于运笔中的翻绞之法,也极为关注。“亦绞亦翻离 不得”“余按翻绞者,实一笔之中自起至讫,无不应然,特在中 间,已掩于墨耳。”[2]147正如姚配中所言“绞则筋皆环绕,血自周 行;翻则骨既峥嵘,肉无臃瘠。”[4]1129字有骨、肉、筋、血,翻 转、绞转之法在书写过程中互为往来,字不按不提则血不融,筋 不劲,不平不颇则肉不匀,骨不峻。在书写过程中,或按或提, 或平或颇,方能达到“亦绞亦翻”的书写状态。

马叙伦重视对执笔、运笔的论书祈尚,是具有针砭时弊的 意义,他意在矫正赵、董书风所带来的靡弱局促之气。因而,执 笔运毫之法若运用得宜,可使书法免落空浮软弱之弊而能得沉着 劲健之美。故其书法之所以能被帖学大家沈尹默盛赞为“恣情水 墨,超遗绳检”,其中必然离不开执笔、运笔之法的影响。

结语

马叙伦论书诗熔铸诗文与书法于一体,兼具艺术和文学之 美,这对当下的书法发展具有极大的启发。马叙伦的论书诗是其 书学思想的一种表达形式,这些诗文的写作大多建立在其日常书 写实践和书法审美感受的基础之上,其诗中蕴含的“悬肘腕、运 五指以及翻绞之法”“崇古不泥古、重神采”“拙媚相生忌甜 俗”等重要的书学思想是他对书法艺术最真切的感悟与领会。书 法与诗文的载体都是汉字,马叙伦学古而不泥古,通过论书诗将 他的艺术观点理论化,清晰地记录下一位书法家从学习古人法度 到走出自我的思想演变历程,为后世保留了一位鲜活立体的书家 “范本”。

当下的书家大多只注重“技”的学习,而忽视“道” 的涵养。如果书法家可以把自己对书法艺术相关问题落实到文字 的理论总结,通过文字记录自我取法脉络,对相关历史问题的思 考,本身就是对艺术的“二次创作”,也是追寻“道”的一种重 要方法,进而能在一定程度上达到“技道并进”的境界。如此, 一位书家的艺术形象必将更加生动而丰满。 (作者单位:江苏师范大学美术学院)

参考文献:

[1]马叙伦.马叙伦诗词选[M].北京:文史资料出版社,1985.

[2]许嘉璐.石屋余渖 石屋续渖[M].杭州:浙江古籍出版社,2018.

[3]上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选[M].上 海:上海书画出版社,1979.

[4]崔尔平.明清书论集[M].上海:上海辞书出版社,2011.

[5]马叙伦.我在六十岁以前[M].北京:生活书店出版,1947:42.

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/MaXuLunLunShuShiZhongDeShuXueGuan_4.shtml