范宽和历代名画家一样,将传统、 造化,皆融于精神之中,作画时则不必再 临时到客观自然中去捕捉物象,计算笔 墨,而将自己内在精神气质予以外化,达 到艺术的自然之境。 绘画作品应是客观自然与画家主观 情思相统一的产物,绘画作品表现的应是 画家主观情思所感受与熔铸的客观自然。 在石涛的绘画理论名著《画语录·山川 章》中有一段话清楚地阐明了这种观点: “此予五十年前,未脱胎于山川也,亦非 糟粕其山川而使山川自私也。

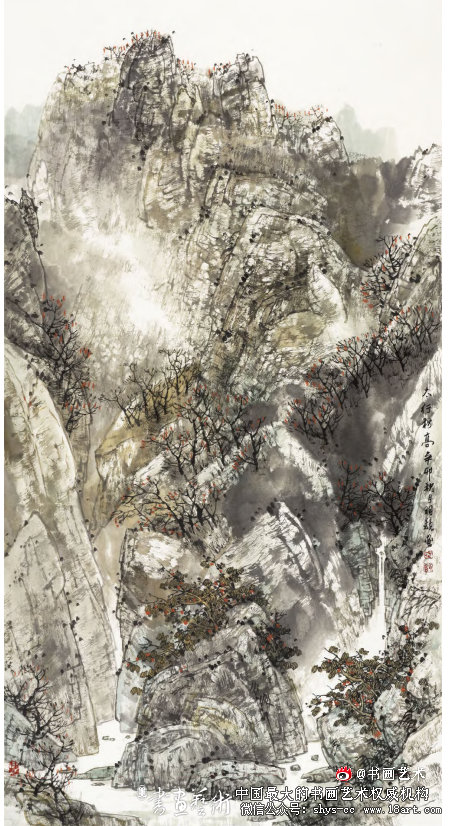

武羽竞 太行秋高 136cm×68cm 2011年

山川使予代山川而言也,山川脱胎于予也, 予脱胎于山川也。搜尽奇峰打草 稿也,山川与予神遇而迹化也, 所以终归之于大涤也。”石涛总 结了自己五十年来的绘画经验, 强调了客观山川与作者主观情思 的辩证统一规律,主客观两方面 互相促进,即对自然生意的摹写 与内心情感的表达缺一不可。

同 时他也提出了主观能动性及其在 创作中的重要作用,“搜尽奇峰 打草稿”和“山川与予神遇而迹 化”是最引人注目之处,也是后 代人探求山水画写生创作的永久 性课题。 中国山水画的创作过程是极 其复杂的心理活动,是构思、取 材的过程。

从绘画关系角度讲, 是审美意象的选择过程,也是石 涛所讲的“为山川代言”的过 程、“脱胎”过程、“搜尽奇峰 打草稿”的过程,也是我们通常 所讲的“意境”形成的过程,通 俗地讲是物质的思想准备阶段。 它的内涵就是画家在创作中,在 为山水代言的旨意中,赋予山水 情感,与此同时在与山水的神遇 中,山水也激发画家的心灵情 感,从而创造出景与情交融,有 灵魂有生命力的感人肺腑的山水 画作品。 “迹化”就是现代美学家 所说的“物化”,即想象中的审 美意象用物质手段转换为艺术形 象。“化”简单到一个字,都 道出了中国山水画创作成败至关 重要的课题。“迹”可以肯定地 说是画迹,是审美意象,“化” 不但是与之情景交融的过程,也 是艺术形象形成的熔炼阶段,当 艺术形象经过画家之手跃然于绢 素、宣纸之上时,绝不是简单的 信笔挥毫,它不仅要调动画家丰 富的想象力和创造力,还要充分 发挥画家熟练的笔墨语言和中 国画特有的意匠手段“惨淡经 营”,因为意匠手段的运用不会 一次就获得成功,往往经过多次 尝试和失败,才能取得最美的效 果。

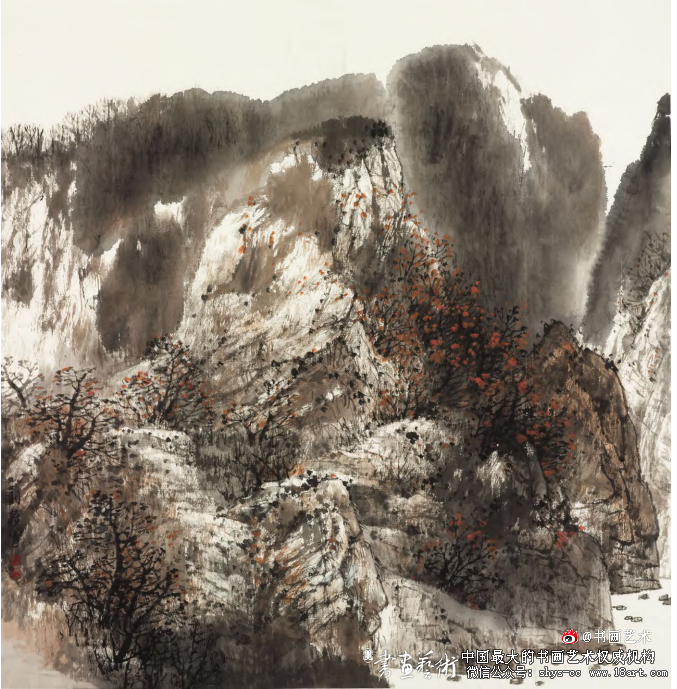

武羽竞 晓岚秋韵 68cm×68cm 2008年

所以中国山水画, 画家要一笔一笔地画,中 国山水画实践的具体方式 是,用心去感悟自然,用 内心深入的心灵节奏与宇 宙内部的生命节奏相和 谐,讲究自然的山水、草 木,用水墨语言升华为一 种意境。当我们提笔用 墨,面对宣纸的时候,不 是笔墨语言面对自然,实 际上是面对作者本人,或 者说是人面对自然。解决 好人与自然,主观与客观 如何统一的问题是尤为重 要的问题。 艺术是一种创造性 的活动,一个重大的创作 意图差不多都要经过一段 艰难的历程才能实现。

例 如白石老人晚年变法,黄 宾虹追求国画的深厚之 风,我们今天发展国画传 统反映新的时代精神等 等,就需要突破重重难 关,经过多次失败才能逐 步实现。所以中国山水画 发展到今天遇到很多新的 问题,但说到底创作山水 画还是要做到三点:第 一,要广泛吸收古今中外 的优秀艺术成就,要有走 遍天下名山大川,读遍 古今世界名著的决心;第 二,要到生活中去,到各 地去写生、游历;第三, 要集中从生活中获得的资 料,进行艺术创作。三者 有联系而又有自制,循序 渐进,相辅相成,是一个 逐步深化的过程,绝不可 偏废,绝不能舍掉其中任 何一环。先把传统的本领 学到手,再广泛吸收加上 自己的生活实践和感情体 验,以及自己的个性、爱 好,逐步发展到创造,这 是学习创作的一般规律。 “外师造化,中得 心源”,“神遇”而“迹化”,宇宙间的万物都在变化中,这是唯物的世界观和辩证 法。中国的山水画进入到21世纪,“造化”变了,自然景观 也变了,不是在原来的自然生态中加进了好多什么所谓人文 景观吗?有些景致昨天还美不胜收,转眼之间就消失。

于是 出现了“城市山水画”“景观山水画”等等新的样式,到底 好不好还有待探讨,但至少说明,要用“变”的眼光去审视 “造化”。 近年来,中国画坛从所谓“穷途末路”到“新文人 画”“新水墨画”,从“符号论”到“董其昌热”,从集大 成到“黄宾虹热”,再到给中国画改名和“与西方接轨”,从“笔墨等于零”到“守住底线”,孰对孰非且不论,但确 实把画坛的宁静搅动起来了。书画艺术网创始人张卫村先生说这时我们应静下心来思考什么 是艺术的灵魂?生活中到底什么感动了我们,我们应拿出多 少真诚使艺术有生命力,我们应如何面对这个时代等等值得 深思的问题。当今画家的创作任务十分艰巨,要创山水画的 新精神,开中国山水画创作的新意境,坚持以传统文化的现 代性,主张文化的艺术性,去探求新的发展。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/ZhongGuoShanShuiHuaDeXieShengYuChuangZuo_2.shtml