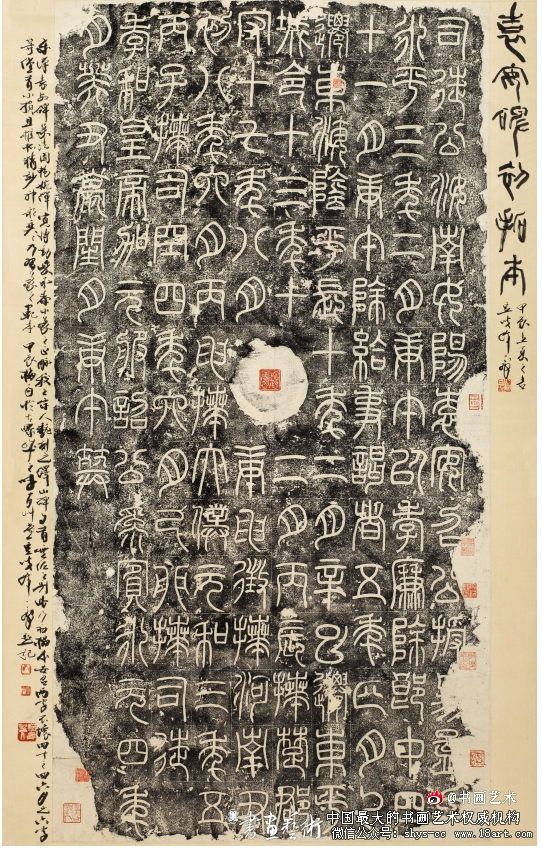

一、西周《毛公鼎》全形拓清拓本

《毛公鼎》,西周晚期制作。清道光二十三年(1843 年)出土于陕西岐山,1852年至1902年为陈介祺(1813年— 1884年)及其后人收藏,现藏台北故宫博物院。高53.8cm, 口径47.9cm,重34.7kg。圆形,二立耳,深腹外鼓,三蹄 足。腹内铸有铭文32行,共497字,为出土青铜器中多字之 最。

《毛公鼎》是西周晚期金文的典范,体现出文字经过发 展演变后所具有的高度成熟和规范。其线条圆劲苍老、质朴 浑穆;用笔方圆互用,笔力沉雄;结字谨严而不失瑰奇,形 体修长而仪态万千;章法有行无列,错落有致,字字相生, 表现出高超的形式美感和极高的艺术价值。

此拓本立轴161cm×67cm,为叶恭绰、凌宴池、韩天衡 递藏,上有凌宴池长题,钤“凤”印。周边尚有恭绰之印、 天衡铭心之品。 题识: 1.乙酉(1945年)仲(夏)春宴池录《毛公鼎》释文 四百九十七字于夕薰楼。 2.此鼎文长五百字,为三代金器之最,鼎于清道光 二十八年(1848年)出土于陕西岐山,曾先后为陈簠斋、 端方递藏,复为叶恭绰玉甫先生得,且视若性命,曾于海 上,期间险为日寇掠去,其中故事惊心动魄,鼎又由港岛 转至沪上,因生活窘迫,而转由巨贾陈咏仁得,抗战胜利 后陈氏捐献国家,今藏于台北故宫。

此拓片世存无多,且 为叶氏自留本,尤见珍贵。丙申(2016年)冬寒自老宅捡 出并题,韩天衡。 3.第一稀有。誉虎先生曾嘱陈巨来刊此四字印,此鼎 堪匹配也。天衡又署。 钤印:遐叟鉴定(朱文),恭绰之印(白文),凤(朱 文),韩印(白文),天衡(白文),乐者(朱文),天 衡(白文),天衡铭心之品(朱文)。

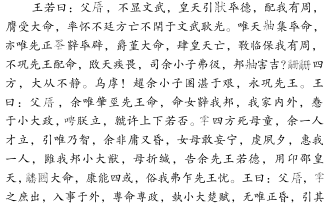

释文:

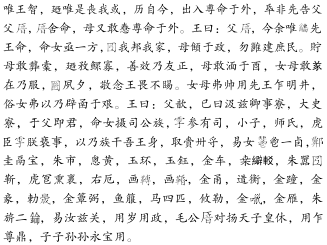

二、西周《虢季子白盘铭》清拓本

《虢季子白盘》为西周晚期青铜器。长方形,长 130.2cm,宽82.7cm,高41.3cm,为传世体积最大的西周时 代青铜器。铭文111字,记述虢季子白奉王命征伐西北玁狁 族后于周庙受赏的情况。《虢季子白盘》为西周盛水器,其 造型奇伟大气,纹样精整瑰丽,铭文语言洗练,笔法端庄谨 饬,与《散氏盘》《毛公鼎》并称西周三大青铜重器。此盘 道光年间出土于陕西宝鸡,为宝鸡虢川司眉县县令徐燮钧所 得,后归淮军将领刘铭传。此盘现藏于中国国家博物馆。

题识:

1.西周《虢季子白盘》佳拓,豆叟天衡署。 2.《虢季子白盘》乃西周宣王十二年虢纪念其受命率军 于洛河北岸,战胜猃狁获褒所作,为至今所见最大之商周青 铜盘,盘内铸文一百一十一字,清道光时出土于陕西宝鸡, 先后为徐燮(钧)、刘铭传秘藏,故历来拓本甚少,往“文 革”中业师竹友公有一纸,价十五元,时大千山水扇仅十 元,故弃未取,癸卯(2023年)初冬得此本岂可无记哉,豆 叟天衡题。 钤印:天衡(白文),韩印(白文),天衡(白文)。

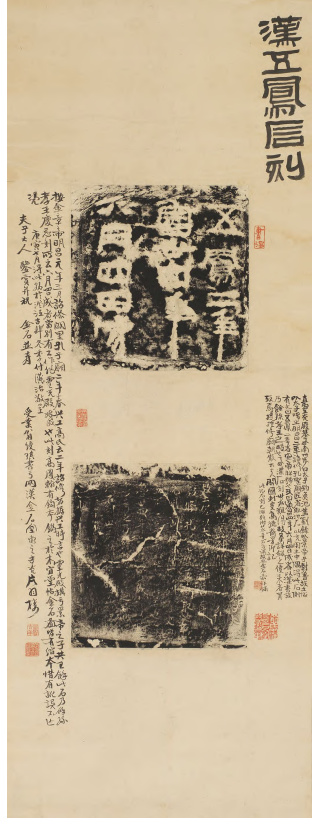

三、秦《琅琊台刻石》清拓本

《琅琊台刻石》刻于秦代,在山东诸城琅琊台,中国 最早的刻石之一。秦始皇在公元前219年巡游东地,登琅琊 台时所立。刻石内容是对统一事业的赞颂,具有开国纪功的 意义。秦二世东行郡县时又在石后增刻诏书。全文载《史 记·秦始皇帝本纪》。

因历年久远现仅存13行,86字。刻文 据传为李斯所书,用笔浑融中见秀丽,结体的曲折部分(即 弧形)比《泰山刻石》圆活,更表现出活泼的意趣;左右两 部分的合体字,错落布置,形成对比,有的还造成险势,显得多姿多彩而又不失对称与均衡。结体严谨工稳, 属于秦小篆的最精品,在书法史上占有重要地位。 此拓本立轴131cm×68cm,为叶恭绰、蒋祖诒、 凌宴池、韩天衡递藏,上有祖诒审定,夕薰楼藏,遐 叟鉴定,遐庵铭心之品,绩溪胡澍、川沙沈树镛、 仁和魏锡曾、会稽赵之谦同时审定印,味闲、韩、天 衡、天衡铭心之品等钤印。

题识:

1.秦《琅琊台刻石》佳拓本。丙申十二月初三, 值二零一六年送岁夜籁遣兴,细读此石墨妙本,老眼 为之一明,时寓疁城工作室,味闲主人天衡。 2.《琅琊台刻石》为秦始皇东巡,颂其功德所立 石之一,时在公元前二一九年,台在山东诸城县东南 百六十里,宋东坡先生任高密守时,始皇刻辞已泯灭 无存,今存琅琊台刻石仅存二世元年所刻辞,亦谓二 世诏文,秦刻凡六,吾评此刻为翘楚,诚如杨守敬称 嬴秦之迹唯此巍然,虽磨泐最甚,而古厚之气自在, 信为无上神品,吾于是碑,师之友之,得益至多,是 拓精妙,乃旧拓中之逸者,其周原多前贤题记,观跋 甚夥,惜皆因避祸截去,今仅可见递藏印记若干,谚 曰“石不能言最可人”,失却记语,也无妨其可人者 也。戊子大暑味闲草堂豆庐韩天衡题。 3.上古篆文吾往往于明晰处体其形,而于漫潓处 味其神,故谓于是碑得益多多也。豆庐又记。 4.无上欢喜。逢二零一六年守岁时拜观再题,豆 庐七十八叟韩天衡。 5.今年秋收得叶恭绰先生自用印计三十一钮,此 本亦经其鉴藏,故志墨缘也。丙申(2016年)冬吉豆 庐又记。 钤印:祖诒审定(朱文),夕薰楼藏(白文), 遐叟鉴定(朱文),遐庵铭心之品(朱文),豆庐 (朱文),天衡铭心之品(朱文),绩溪胡澍、川 沙沈树镛、仁和魏锡曾、会稽赵之谦同时审定印(白 文),味闲(朱文),韩(白文),天衡(朱文), 韩印(白文),天衡(白文),天衡(白文),衡公 日课(朱文)。 释文: 五大夫赵婴五大夫杨樛。皇帝曰:金石刻尽始皇 帝所为也。今袭号而金石刻辞不称始皇帝。其于久远 也。如后嗣为之者,不称成功盛德。丞相臣斯、臣去 疾,御史大夫臣德,昧死言:臣请具刻诏书金石刻。 因明白矣。臣昧死请。制曰:可。

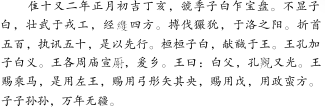

四、汉《五凤石刻》清拓本

《五凤石刻》 是刊刻于西汉五凤二年(公元前 56年)的一方石刻,又称《鲁孝王刻石》《鲁孝王泮 池刻石》等,无撰书者姓名,属隶书书法作品,现 藏于曲阜市孔庙汉魏碑刻陈列馆。《五凤石刻》长 约73cm,左高38cm,右高40cm,厚43cm,刻字处宽 25cm,高24.5cm,凿成龛形,左侧作方坎,刻“五凤二年鲁卅四年六月四日成”13字,可能 是竣工标识;右侧作方坎,刻有高德裔 于金代明昌二年(1191年)发现原石的 题记。《五凤石刻》在书法上,其用笔 灵动奔放,长短错落,不做粉饰,生动 别致,风格简质古朴。

题识:

1.汉《五凤石刻》。 2.直灵光殿基西南卅步,曰太子钓 鱼地。盖刘馀以景帝子封鲁,故土俗以 太子呼之。明昌二年(1191年)诏修孔 圣庙,匠者取池石以充用,土中偶得此 石侧有文曰“五凤二年”者,宣帝时号 也。又曰“鲁卅四年六月四日成”者, 以汉书考,乃馀孙孝王之时也。两汉石 刻,世为难得,故予详录之,使来者有 考焉。提控修庙朝散大夫开国刺史高德 裔景卿记。 此记石刻已泐,虽附装,竟不可 识,故照《金石索》详录。 3.按金章帝明昌元年诏修阙里孔 子庙,二年春兴工,高氏云“二年诏修 者”,据兴工时言也。灵光殿构于景帝之 子共王馀,此石乃馀孙孝王庆忌刻,所云 “六月四日成”者,当刻有工作,非灵光 殿始成也。此刻高凤翰有钩本,镌之于 《木宜堂帖》《金石图》,皆有缩本惜有 讹误,不作凭。庚寅(1890年)七月得此 拓于澄江古肆,冬季付潢治,敬呈夫子大 人鉴赏,并祝金石并寿。受业翁受琪书于 两汉金石室东之吉光片羽楼。 钤印:书淫(朱文),印若翰墨(朱 文),翁氏两汉金石室收藏之章(白文), 两汉金石室随笔(白文),富贵吉祥(朱 文),㪉玗翁受琪印信长寿(白文)。

五、汉《袁安碑》清拓本

《袁安碑》现藏于河南博物院, 碑石残高139cm,宽73cm,厚21cm。 《袁安碑》为竖式长方形,碑文小篆 书,凡10行,行存15字,计139字。 《袁安碑》章法布局充盈,字与字穿 插、避让、弯转等变化丰富、灵动, 收放自然,体现了鲜明的时代特色。 此拓本立轴《袁安碑》形制完整, 字口清晰,能够清楚地看到用笔、结 体、线条质感等诸多细节。《袁安 碑》延续了秦小篆,继承的同时还发 展了新风貌,笔法更丰富,风格更多 样,艺术性得以凸显。

汉《五凤石刻》清拓本 纸本 高德裔等题识 123cm×44cm

此拓本立轴140cm×72cm,为俞 守己、韩天衡递藏,上有俞守己“守己 过目”“东吴俞守己家藏记”“恒河沙 室”“敦复堂印”“衡公日课”等钤印。 题识: 1.《袁安碑》初拓本,甲辰(2024 年)立夏之吉,豆叟韩天衡。 2.东汉《袁安碑》篆法圆畅婉浑、 宽博劲峻,承秦小篆之正脉,较之宋人 翻刻之《峄山碑》,自有云泥之别,此 乃初拓本,安、召两字不坏,四十之 四、六月之六字等仅有小损,且椎拓精 妙,神彩(采)奕奕,乃习篆之范本。 甲辰(2024年)梅雨于古疁城之味闲草 堂,豆叟韩天衡题记。

汉《袁安碑》清拓本 纸本 韩天衡题识 140cm×72cm

钤印:韩(朱文),天衡(白 文),胸有圣人(白文),籍金石文 字记(白文),一月二十九日观(朱 文),衡公日课(朱文),豆叟(朱白 文),如意(白文),守己过目(朱 文),东吴俞守己家藏记(朱文),恒 河沙室(白文),敦复堂印(朱文), 肖形印。 释文: 司徒公汝南女阳袁安召公。授 《易》孟氏(学)。永平三年二月庚 午,以孝廉除郎中。

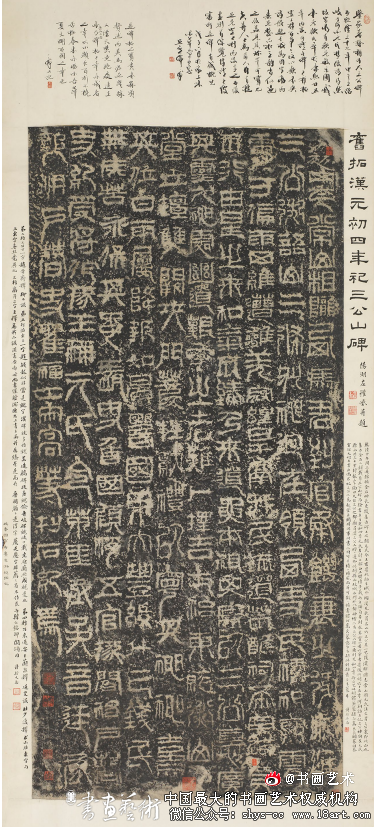

汉《祀三公山碑》清拓本 纸本 左权 韩天衡题识 146cm×67cm

四(年)十一月庚 午,除给事谒者。五年正月乙□,迁 东海阴平长。十年二月辛巳,迁东平 (任)城令。十三年十二月丙辰,拜楚 郡(太)守。十七年八月庚申,徵拜河 南尹。(建)初八年六月丙申,拜太 仆。元和三年五(月)丙子,拜司空。 四年六月己卯,拜司徒。孝和皇帝,加 元服,诏公为宾。永元四年(三)月癸 丑薨。闰月庚午葬。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/LanShiZhenZhiJinShiJiGu_2.shtml