可见金华任职是在鲜于枢去世之前几年,也是他人生积累和书法创作的 高峰期。 查1295-1299年间的鲜于枢书迹,有《行书张彦享行状 稿》(台湾兰千山馆藏)、《草书杜甫茅屋为秋风所破歌 卷》(日本京都藤井有邻馆)、《草书唐人杂诗卷》(日 本平安书道会藏)、《小草千字文》(丹东抗美援朝纪念 馆)、《楷书御史箴卷》(美国普林斯顿大学美术馆藏)、 《草书杜工部行次昭陵诗卷》(故宫博物院藏)等长篇巨 作。《行书张彦享行状稿》记载了已故嘉议大夫、袁州路总 管张彦享的政绩,末尾署款“元贞元年十一月□日,从仕 郎、浙东道宣慰司都事鲜于枢状”[2]13——鲜于枢努力一生, 职务仅为从七品,屈居下僚,这也是导致他后来猝然离世的重要原因。《草书杜工部行次昭陵诗卷》后有明初两位金 华籍大学者,同为《元史》总裁官王祎、宋濂的跋。王祎跋 云:“公元贞中尝任帅幕,宦居于婺,故婺之士大夫家有其 书,祎往往及见之”[2]144,表明他在金华士大夫家见到过多幅 鲜于枢书法。

鲜于去矜作为鲜于枢三子,在他年幼时,父亲已经去 世。他的成长经历中,并未得到父亲多少直接指导,而主 要是来自父亲遗留的图书、墨迹的熏陶,以及父执前辈的 关心。鲜于去矜存世最早书迹是《楷书韩愈进学解》(存 疑),款署“泰定丁卯(1327年),鲜于去矜”,大约是他 三十岁左右的作品,书风与鲜于枢大字楷书逼肖。

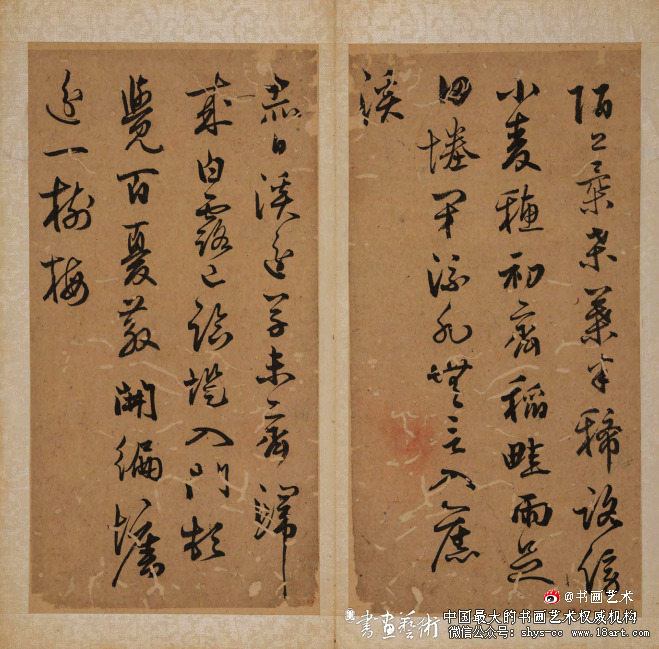

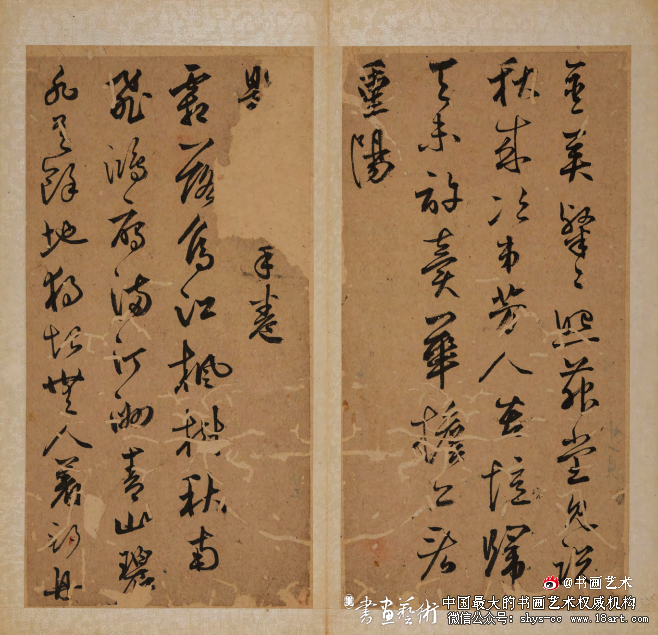

鲜于去矜 《草书困学翁诗册》之八 29cm×14.5cm×2

文徵明辑 《停云馆帖》卷九收录鲜于去矜《草书李白拟古其五》,落款“李白所作,鲜于必仁书于金华之寓,时丙午(1366年) 秋中八日也”。此时鲜于去矜年近七旬,已是古稀老人。他 为何客寓金华呢?鲜于枢《草书杜甫茅屋为秋风所破歌卷》 (日本京都藤井有邻馆藏)有鲜于去矜题跋,交代甚详: 先君所书,惟金华最多。而此卷又与他书不同,记其玉 成先生交谊之笃,而至是也。去矜自癸卯岁(1363年)来此 追寻旧绪,幸得先生之从孙子约日相与过从,每见此卷,叹 息不舍去手,子约当宝之。季男鲜于去矜百拜谨书,时己酉 (1369年)孟秋二日也。[2]56 由上可知,金华确实是鲜于枢书法创作相对集中之地。

鲜于去矜 《草书困学翁诗册》之七 29cm×14.5cm×2

鲜于去矜自1363年到金华“追寻旧绪”,直到1369年孟秋仍 经常往来金华。虽然鲜于枢已经去世60年,但是他当年在金华的踪迹、交游、诗文、墨迹、逸闻,应该都在鲜于去矜的 “追寻”范围之内。故《草书困学翁诗册》抄录了23首未被 记载的鲜于枢诗歌,可能也是鲜于去矜“追寻”的成果;书 写时间当与“追寻旧绪”的时间一致,约在1363-1369年间, 正是元朝最后的几年。

二、鲜于枢与赵孟頫书风比较

元代文艺思想以复古主义为主流。由于南宋在政治、 军事、文化等多方面的弱势,元代文人普遍主张越过南宋, 向更古老的传统学习。就书法而言,元人对北宋名家亦多批 评,力主上追唐人乃至魏晋,最具成就的大家就是赵孟頫和 鲜于枢,并称二妙。

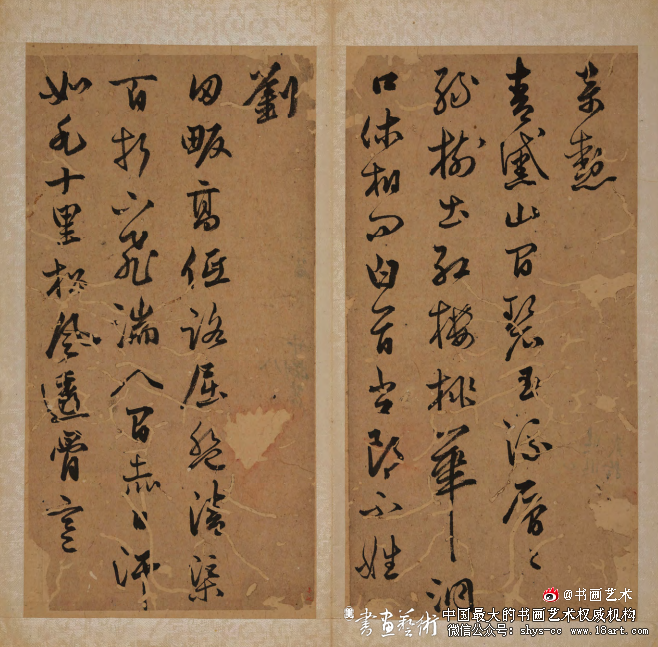

鲜于去矜 《草书困学翁诗册》之十 29cm×14.5cm×2

鲜于枢生活的时代,正值元政府停止科举,他也没有显 赫的家世被推荐做官。他虽然刻苦努力,在文学、书法上都 有很高的造诣,但终其一生,只能在各级地方政府中担任掾 史、幕僚,任职于汴梁、扬州、杭州、金华等地。 元代学者柳贯对鲜于枢有一段评价:“鲜于公面带河朔 伟气,每酒酣骜放,吟诗作字,奇态横生。其饮酒诸诗,尤 旷迈可喜,遇其得意,往往为人诵之。”(3)鲜于枢雄豪狂放 的性格,也体现在他的书法和诗歌中。虞集说他“敛风沙裘 剑之豪,为湖山图史之乐。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/YouXianYuQuCaoShuKunXueWengShiCeTanQi_3.shtml