(1)从主攻书体来看,赵孟頫以行书、楷书为主,草 书非常少;鲜于枢以草书为主,楷书比较少。或者说,鲜于 枢楷书不及赵,赵孟頫草书不及鲜于。

(2)从书法体系来看,赵孟頫取法王羲之内擫一路 (下及唐人李邕),转角多方折;鲜于枢取法王献之外拓一 路(下及唐人颜真卿、怀素),转角多圆转。

(3)从字形大小来看,赵孟頫擅长小字,重视点画细 节精到;鲜于枢擅长大字,重视通篇气势酣畅。

三、鲜于枢对元代书坛的影响

鲜于枢作为元代最负盛名的书法家之一,对学书者的影 响非常大,首先表现在对赵孟頫的影响。在扬州初识之时, 鲜于枢33岁,赵孟頫25岁。两人一见如故,赵孟頫后来在 《哀鲜于伯几》长诗中回忆道“契合无间言,一见同宿昔; 春游每拿舟,夜坐常促席”[3]。鲜于枢赠送古琴给赵孟頫, 赵孟頫向鲜于枢推荐好的笔工。二人还共同观赏书画名迹并 题跋。鲜于枢比赵孟頫年长八岁,当时书法已有小成,赵孟 頫受到鲜于枢的一定影响是很自然的。 第二个层面是对家族后人的影响。因鲜于枢长子必强早 逝,其二子必明、三子必仁传承了乃父书风。

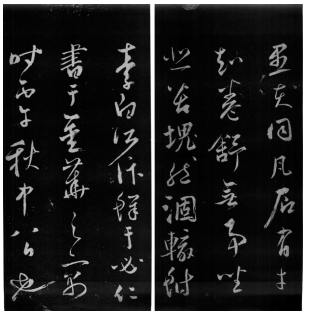

鲜于去矜 草书 李白《拟古其五》末尾 《停云馆帖》卷九

至大三年(1310年)八月,鲜于必明持父所临《鹅群帖》请赵孟頫题跋。赵跋曰:“仆与伯机(注:应为伯几) 同学书,伯机过仆远甚,仆极力追之而不能及。伯机已矣, 世乃称仆能书,所谓无佛处称尊耳。必明持《鹅群帖》见 示,使人叹赏不能去手,而又甚庆其有子也。”(7) 赵孟頫 对鲜于枢遗作表达了崇敬,同时赞扬鲜于必明克承家学,自 然也包括书法。

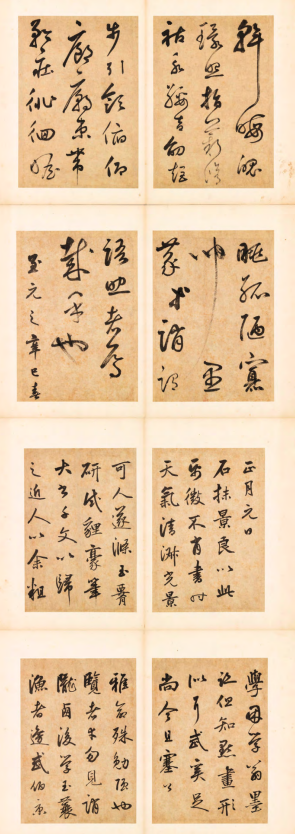

边武 草书 《千字文》册页末段 单页34.4cm×23cm 台北故宫博物院藏

三子鲜于去矜(必仁),在散曲、书法等多方面展现出 过人才华。他也是鲜于枢三个儿子中唯一载入书法史的。陶 宗仪《书史会要》记载: 鲜于去矜,字必仁,号苦斋,枢之子。书得家传之法。 鲜于端,字文肃,枢之孙。书迹不失家学。 伯颜不花的斤,字苍岩,高昌国王子(注:实为孙),而鲜于太常甥(注:实为外孙)。官至江东廉访副使、浙东 宣慰使。介立不群,草书似其舅氏(实为外公)。

同时载入书史的还有鲜于去矜之子(或侄)鲜于端、外 甥伯颜不花的斤。可见鲜于枢书风对其家族的影响。 第三个层面是鲜于枢对元代书坛的广泛影响。当时受教 或私淑于他的书家非常多,仅陶宗仪《书史会要》就有不少 例子: 吴里,字处仁,号逸民,钱唐人。官至江阴州儒学教 授。

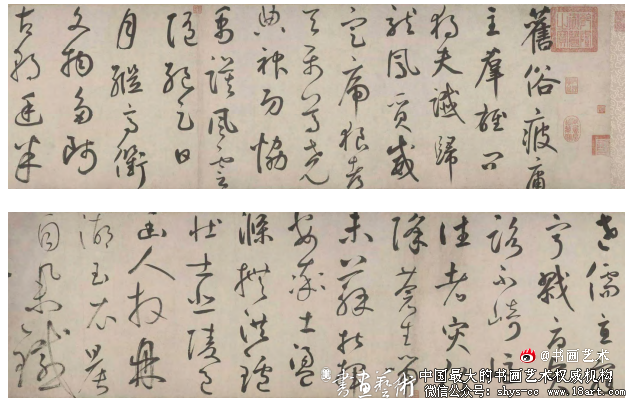

鲜于枢 草书 杜工部行次昭陵诗卷 纸本 32cm×342cm 故宫博物院藏

草书师鲜于太常。 边武,字伯京,陇西人。行草专学鲜于太常,时有乱真 者。 董复,字君复,沂州人,居镇江。书学鲜于太常。洪恕,字主敬,金华人。始学鲜于太常,亦号能书。后 乃放乎法度之外,无足观矣。 蒋惠,字季和,号紫芝山人,番昜人。博学多通,机敏 有辞。行草师鲜于太常,正书多晋人气格。[4] 由这些人的地域分布可以看出鲜于枢作品传播很广, 深受欢迎。其中边武较为知名,传世作品有两件行书立轴和 《草书千字文》册页(1341年书,台北故宫博物院藏),后 者落款云“近人以余粗学困学翁墨迹,但知点画形似耳,武 奚足尚?今且塞公雅命,殊勉强也”,虽为自谦之辞,亦可 见时人“买王得羊,不失所望”之器重。

另有一位“始学鲜 于太常,亦号能书。后乃放乎法度之外,无足观矣”,说明 鲜于枢作品在元末已成为书法法度的一个标准,偏离了它,便无足观矣。《书史会要》作者陶宗仪是元末明初寓居松江 的文人,他身处元明易代的乱世之中,在获取资讯受限的情 况下,所记录元代书家中已有近十人专学鲜于枢。

若再算上 不知名者,鲜于枢私淑弟子的数量当以十倍百倍计之。 由于元人墨迹的稀缺,元代书法大家鲜于枢的影响力, 此前仅通过边武等少量作品为后世知晓,鲜于去矜《草书困 学翁诗册》的出现,既是一件元代知名文人墨迹,也为我们 更多认识鲜于枢的诗歌、书法魅力及承传情况增加了重要的 物证。 (作者:顾工,中国书法家协会学术委员、苏州美术馆 研究馆员)

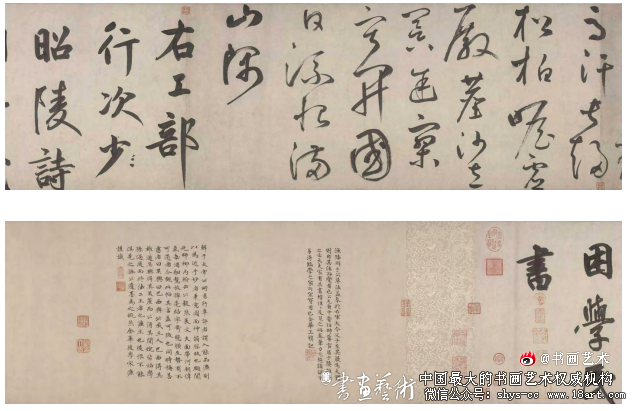

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/YouXianYuQuCaoShuKunXueWengShiCeTanQi_5.shtml