当 康惠公(杨梓)存时,节侠风流,善音律,与武林阿尔哈雅 之子云石交善……其后长公国材、次公少中,复与鲜于去矜交好。去矜亦乐府擅场,以故杨氏家童千指,无有不善南北 歌调者。由是州人往往得其家法,以能歌名于浙右云。(1) 在元代海盐澉浦人杨梓对当时南北歌调加工的基础上, 到明代形成了柔美婉转的海盐腔,并成为南戏四大声腔之 首。当时“海盐戏文弟子”盛行一时,对弋阳腔、昆山腔等 各种声腔的发展产生了重要影响。可见鲜于去矜不但是书法 名家之后,本人也确有多方面文艺才华,甚至在戏曲史上占 有一席之地。

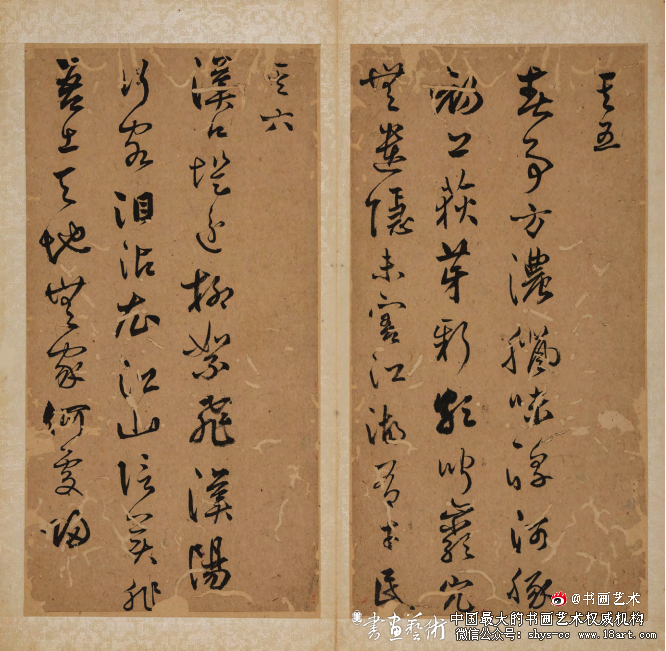

鲜于去矜 《草书困学翁诗册》之三 29cm×14.5cm×2

了解了这些,再来审视鲜于去矜《草书困学翁诗册》的 意义,笔者认为也可归纳为四个方面: 首先,《草书困学翁诗册》是鲜于去矜难得一见的独 立完整的书法墨迹。鲜于去矜可见书迹有《楷书韩愈〈进学解〉》(存疑)、《草书李白〈拟古其五〉》(拓本),以 及为鲜于枢《草书杜甫茅屋为秋风所破歌卷》题跋等。《草 书困学翁诗册》共计24页,多达600余字,虽有局部残损,但 无缺页,对一件流传六七百年的作品来说,可谓相当完整。 每页四行,每行宽度相等,应该是折纸后书写,显示了认真 和精心的态度。 其次,《草书困学翁诗册》书风极似鲜于枢,体现了鲜 于去矜对先父书风的承传。在元代书法史上,鲜于枢是和赵 孟頫齐名的代表性人物。

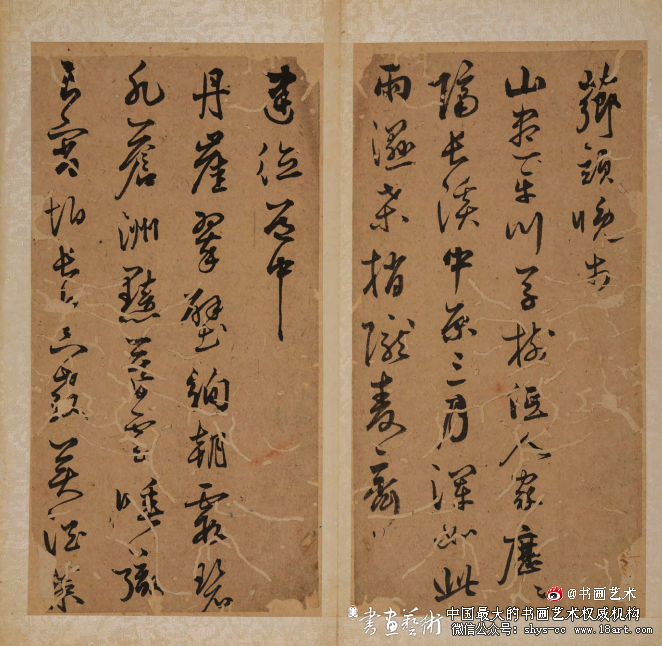

鲜于去矜 《草书困学翁诗册》之六 29cm×14.5cm×2

元人龚璛说:“书法不讲百余年, 至元间,伯几、子昂二妙特起,古意复见于今。予尝谓:后 有尚论国家文艺之盛,必来取斯。”(2)赵孟頫书风流布天 下,元朝中后期的文人书法大多接近赵氏,就连以狂怪跌宕著称的杨维桢,早年也学习过赵孟頫。然鲜于枢名声虽大, 书风承传的实物例证不多,除了较为知名的边武,其他受鲜 于枢影响的元人书迹传世甚少。这件草书诗册用笔自如,结 构多变,在随意挥洒中高水准地展现了鲜于枢书风的风采。 第三,《草书困学翁诗册》抄录了鲜于枢23首七绝, 全部是遗佚之作,也是元代诗歌史上的遗珠。

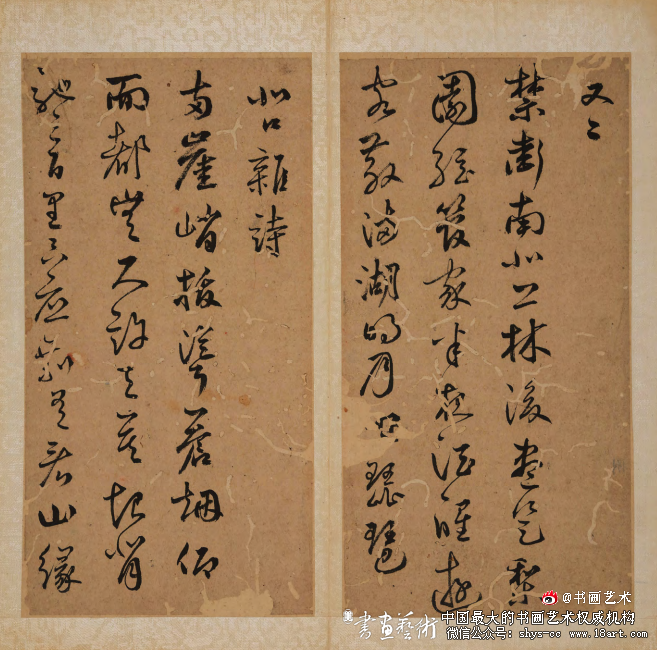

鲜于去矜 《草书困学翁诗册》之五 29cm×14.5cm×2

鲜于枢擅诗,

但他生前未及编印自己的诗文集,后人辑录有《困学斋杂

录》《困学斋诗集》,但所存诗文无多。这23首诗,开篇

《江行舟中》六首,提及湖口(属九江),汉口、汉阳(属

武汉),凤城(位置不详,诗句曰“此去维扬尚二千”,

定在长江中游)等地名,这应当是对他壮游长江的描绘,可

补鲜于枢生平行踪之阙载。《芗头晚步》记录了他的中原之行:“山尽平川草树低,人家历历隔长溪,中原三月浑如

此,雨湿桑梢陇麦齐。”《建德道中》六首,与《元诗选》

二集丙集《困学斋集》中《建德溪行二首》或为一时所作,

都与他1298年赴建德乌龙山考察斫琴所用赤乌木有关。《夜

行秀州》记录了他在嘉兴舟中经历的大风雨:“船底流澌割

欲穿,船头哀夜似风颠,平生难险尝来遍,他日无忘过秀

年。”

第四,《草书困学翁诗册》落款“书于金华客舍”,引

导我们关注鲜于枢父子与金华的特殊渊源。据戴立强《鲜于

枢年谱》[1],鲜于枢于1295年春赴浙东道宣慰司任职,驻金

华; 1299年归自浙东(日本藏《十诗五札卷·支离叟序并

诗》);1302年授太常寺典簿,未及赴任而卒。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/YouXianYuQuCaoShuKunXueWengShiCeTanQi_2.shtml