张瑞 图于万历三十五年(1607年)以“古之用人者,初不设君子 小人之名,分别起于仲尼”[3]之论深得万历皇帝赏识,考中 进士,遂步入仕途。然而,张瑞图为官之路真正开始扶摇 直上,应是万历四十八年(1620年)熹宗朱由校继位后,他 擢升为左春坊中允,供职于詹事府。此后张瑞图获得连续升 迁,并多次被重用和奖赏,直至天启六年(1626年)晋礼部 尚书入阁后,到达为官生涯之巅峰。历任太子太保,户部尚 书,武英殿大学士,太子太师,中极殿大学士,吏部尚书等 职。此时魏忠贤依仗熹宗朱由校,被破格提拔为司礼监秉笔 太监,后又提督东厂,其大权在握后,部分群臣纷纷投入其 门下,形成“阉党”。

值得注意的是,张瑞图书法深受魏忠贤赏识,在印鸾 章《明鉴纲目》中载:“忠贤建祠,碑文多出其手书,诏 旨褒美忠贤,词极骈俪,皆瑞图笔也。”[4]然而,在张瑞图 “书碑”之背后,其曾表示明确的反对意见,《张瑞图暨王 夫人墓志铭》中记:“魏公像坐耶?立耶?立像则不庄,坐 则至尊幸学,降格步行,经祠前,恐魏公猝立不起也。”[5] 由此可见,张瑞图面对当时昏暗之政局,其内心十分矛盾, 为实现治国抱负,坚持入朝为官;另外,张瑞图面对阉党在 朝中专权之局面,又不得不做违心之事。此外,在张瑞图为 官生涯中,曾多次告假还乡,皆因朝廷内部政治斗争激烈,以求远离政治漩涡中心。这一时期,正是张瑞图书风变化之 中间阶段,相较于前期更加成熟,极具个性。张瑞图这种对 于传统之反叛,或许是受到时风之影响,抑或是以书法为载 体宣泄其在政治上的矛盾与痛苦,整体呈现出“奇崛狂怪” 之书风。

张瑞图 行书 何景明《溪上水新至漫兴》 173cm×98cm 释文:溪上水生 三尺深,茅堂清夏气萧森。无钱即买扁舟至,系向门前柳树阴

张瑞图晚年书风逐渐归于平淡,大部分作品追求“平 淡疏朗”之意境,更显内敛稳重,这一转变以其崇祯二年 (1629年)回乡为始。思宗朱由检继位后,随即开始清算 “阉党”,并立“逆案”。张瑞图因“书碑”一事而遭受牵 连,被定罪“交结近侍又次等”,论徒三年,后又纳资赎罪 为民。在此之后,张瑞图退隐回乡,远离官场纷扰,开始深 于佛道,学禅定以求安心之道。张瑞图接触佛教后,心境发 生巨大变化,经常在白毫庵与僧人谈禅,并沉浸于自然山川 之中,每日以诗文书画与礼经奉佛为乐。可见,张瑞图晚期 书法作品中流露出率意自然、萧散淡泊之风格,是其淡然平 和、自然适意心境之表现。

反观张瑞图之书法,其深受晚明复杂时代背景与个人坎 坷人生经历之影响,同时也离不开晚明尚奇之艺术思潮,尤 其是张氏中年所书,更以“奇”为主要特征。徐利明在《中 国书法风格史》中有言:“明代中叶兴起的浪漫主义书风的 标志是个性解放……基本特征是深悟古法之理却不拘泥于古 法,善于变通,重在表现自我精神与审美理想。”[6]明代中 期以后,随着政治腐败加剧,资本主义逐步发展,个体经济 逐渐繁荣,个人意识也随之觉醒,市民阶层对于推翻程朱理 学思想之束缚的呼声日益高涨。

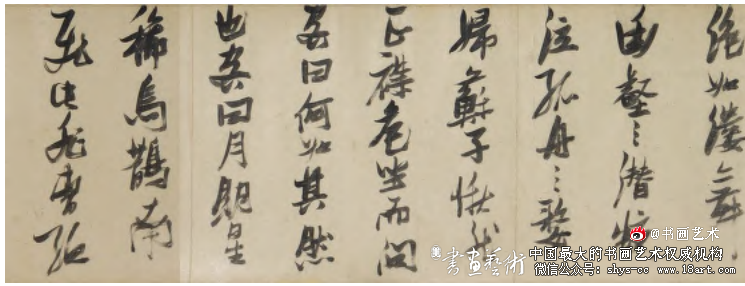

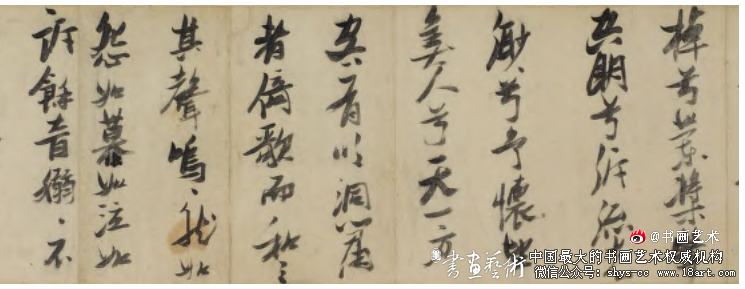

张瑞图 行书 苏轼《前赤壁赋》 释文:棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如怨如 慕,如泣如诉;余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。苏子愀然,正襟危坐而问客曰:“何为其然也?”客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞’, 此非曹孟

在这一背景下,王阳明提出 “心即理”之思想,李贽提出“童心说”,这种反叛传统之 思想,对晚明艺术界产生深远影响,加之当时政治经济等因 素,共同构建了晚明社会尚奇的艺术审美观念。 综上所述,时代思潮之变化和人生经历之坎坷与张瑞图书法风格存在着千丝万缕之联系,故而其不同时期的书 法作品展现出不同之风貌。

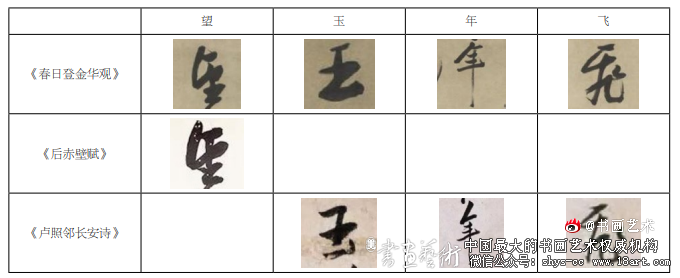

表2 张瑞图《春日登金华观》与其《后赤壁赋》《卢照邻长安诗》单字比较

二、张瑞图书法三作之创作时间考论

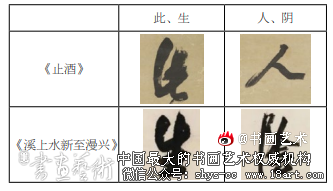

关于张瑞图之书法风格,其早期属于摹古阶段,此 阶段存世作品较少,代表作有《杜甫渼陂行诗》《卫民 祠碑》等;至中期,其个人书法风格日渐鲜明,书法技 艺渐趋成熟,其在书法创作上取得显著成就,在官场生 涯中最为飞黄腾达,这一阶段存世作品较多,有《王建 宫词等四条屏》《溪上水新至漫兴》等;而晚期,其书 法风格一改天启年间那种狂悍豪迈、咄咄逼人之气势, 流露出天真率意、萧散淡泊之意蕴,这一时期作品基本 以行楷为主,代表作有《行书杜甫奉和贾至舍人早朝大 明宫诗轴》《八言行楷对联》《卢照邻长安诗》等。张 瑞图书法三作,虽无明确年代可查,但根据书法风格大 致推测,其书写时间集中在中、晚时期。

扫一扫加微信

扫一扫加微信