因此,张瑞图多次选择 《前赤壁赋》作为创作内容,其背后有着深厚的情感基础和 精神追求。 综上,张瑞图书法创作中对文本内容之选取并非偶然, 不同时期书写之不同内容与其当时之人生体验紧密相关,通 过鉴赏张氏之作品内容可以深切感受到作者内心之波动。

四、张瑞图书法三作之书法风格呈现

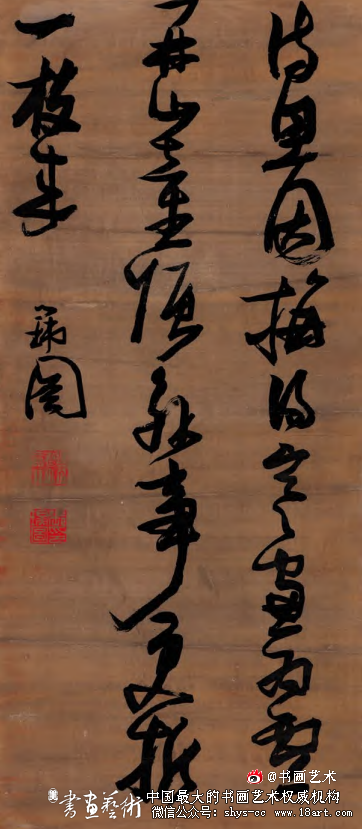

张瑞图中期书法创作,线条力量显著增强,个人面貌愈 发鲜明。清秦祖永在《桐阴论画》中评:“瑞图书法奇逸, 钟、王之外另辟蹊径。”[12]清梁巘在《评书帖》中云:“明 季书学竞尚柔媚,王(王铎)、张(张瑞图)二家力矫积 习,独标气骨,虽未入神,自是不朽。”[13]又如刘恒在《领 略古法生新奇——谈张瑞图的书法艺术》一文中称:“时至 明末,书坛上旧有的审美规范开始受到了强有力的冲击…… 在书法史上掀起了一股十分引人注目的革命浪潮……可以 说,张瑞图正是这场变革潮流的先行者。”[14] 《止酒》一作正是张瑞图中期之作,该作正文仅十四 字,分两行排布,大小疏密各异,富有节奏感。从章法看, 字与字间距离紧凑,行与行间相对宽松,整体重心稳定,营造出一种宁静质朴之感。其中,或许作者是有意将“应”字 撇画拉长,目的是不让各字完全独立,增加字间之联系。

从 用笔看,梁巘在《评书帖》中又言:“张二水书,圆处悉作 方势,有折无转,于古法为一变。”[15]该作同样有较多“方 笔”出现,彰显奇崛刚毅之态,同时一改传统中锋用笔,结 合米芾侧峰刷笔,呈现爽劲干脆之势;这种从圆润至方正之 转变,是对“二王”帖学传统,尤其是对元代复古书风以来 以圆笔为主的书写方式的一种反叛。

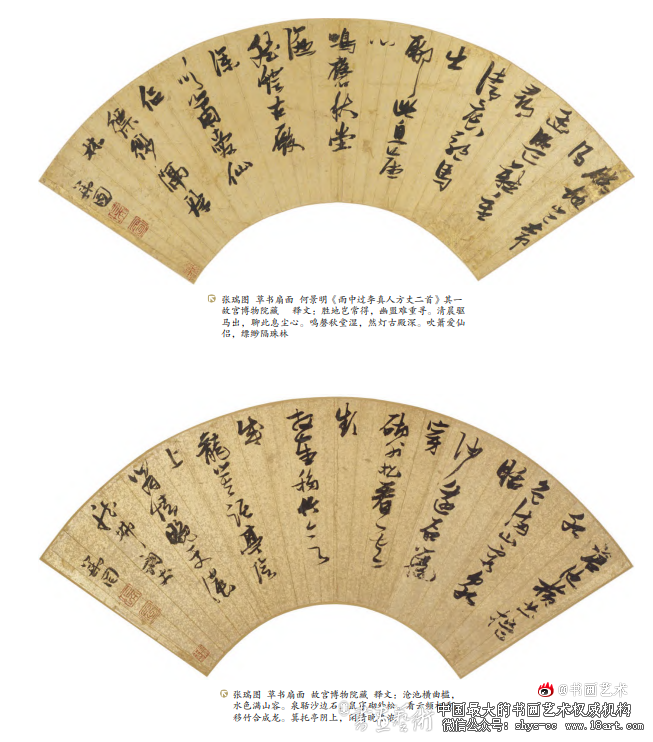

在墨色上,以浓墨为 主,辅以枯笔,干湿浓淡,相互协调。故此作既有从容之 境,又有奇崛之态,二者之调和共同勾勒了这一作品。 张瑞图晚期书法风格则由奇崛刚健变为平和淡雅,往 往字字独立,极少连笔,横画趋于简练直接,不再保留入 笔翘起或两端上扬之形态,摒弃中期创作中凌厉放纵之气势,转而呈现出平正秀雅之气韵,可谓“渐老渐熟,乃造平 淡”[16]。《春日登金华观》与《前赤壁赋》二作,均为张瑞 图晚期之作品,整体用笔不似早期之方笔直折,而是逐渐趋 于圆润,点画之轻重提按变化更加平和,节奏更加疏朗,结 字也不同于中期之刻意安排,表现出自然洒脱、无意雕琢之 自在风格。

张瑞图 行书 145cm×62.5cm 释文:诗思因梅得,寒窗为雪开。山童强解事,更折一枝来

诚然,《前赤壁赋》是张瑞图多次创作之内容,中国 国家博物馆所藏《张瑞图行草书前赤壁赋》作于天启四年 (1624年)六月,与韩天衡博物馆所藏《前赤壁赋》风格面 貌差异较大。从章法看,中晚期变化不大,字间间隔较近, 而行间间隔疏朗,有所不同的是,前者上下字间较多丝连而 不断,后者则表现为笔断而意连。

从结体看,中期所书《前 赤壁赋》通过横画之拉长且有意叠加线条,使字形显得较为方扁,同时重心偶尔向右上倾斜,这正是张瑞图当时追求字 形“奇崛”的表现之一,旨在打破字形与画面的平衡感、稳 定感;而晚期之《前赤壁赋》则变化明显,横画去繁就简, 少有横画上扬之状,字形由中期方扁变为纵长之状,整体形 态更趋平稳雅正。从用笔看,中期《前赤壁赋》笔画从容老 练,转折方直锐利,笔势连绵起伏,粗细变化明显,反观后 期《前赤壁赋》笔画朴厚饱满,转折圆转流畅,形成了纵横 凌厉之稳健古朴、平和淡雅书风。

结语

从韩天衡美术馆所藏张瑞图书法三作,可以看出张氏 特殊的生活经历对其书法创作之影响至关重要,无论是创 作背景、创作时间、文本内容以及书法风格都不可忽视时代风气、人生经历和文艺思潮的潜移默化之作用,四者可 谓是环环相扣,不可分割。本文通过多角度之分析研究, 使得张瑞图系列书法作品尤为立体且富有深度,不光具有 艺术价值,亦兼具有文化价值。同时,韩天衡美术馆所藏 张瑞图书法三作,经笔者考证为张氏中、晚期所作,并通 过对比分析得出一些肤浅之论,以求能为之后研究者提供 一点参考。

扫一扫加微信

扫一扫加微信