北宋苏轼《文与可画墨竹屏风赞》中有云:“诗不能 尽,溢而为书,变而为画,皆诗之余。”[11]苏轼之语,即 是说当诗歌不足以充分表达作者之情思时,这种表达欲望 就会转移到书画之中,故书与画均可视为诗歌之余脉。诗 歌作为书法艺术之创作内容,对塑造书法作品之意境起着 决定性作用。 在张瑞图现存墨迹中,除自作诗歌及题记性质的作品 之外,大多创作内容以前人诗文为主。

张瑞图之中期书作, 关于文本内容之选择,主要表达对政治黑暗之不满、生活压 抑之苦闷以及对思想自由之渴望,逐渐显露出其对隐居生活 的向往之情,如李白《梦游天姥吟留别》、欧阳修《醉翁 亭记》等。而张瑞图之晚期创作,对书作文本之选择发生显 著变化,创作内容不纠结于官场之内,更多转向寄情山水、诗酒,与其晚年心境淡然、气静神安之状态相应和,如王维 《终南山》、杜甫《夜宴左氏庄》等。 张瑞图行书《止酒》之创作时间,根据上述分析定为天 启三年左右,在这一时期其不断告假还乡,亦隐亦仕,追求 精神之纯净与超脱,故选择李攀龙《止酒》一诗进行创作符 合常理。

《止酒》一诗为明代李攀龙之作,通过描述五柳先 生与远公惠远之典故,表达诗人对饮酒的反思与决绝之意。 张瑞图书写该诗后两句,“远公此日应相笑”句中“远公” 即是指东晋时期著名僧人惠远,惠远与陶渊明一样,是文人 与佛教信仰融合之典范。诗人李攀龙在此设想,惠远若能看 到自己停止饮酒之行为,必定会心一笑,这不仅表达了对远 公智慧之认可,也是对本人行为之肯定。而“也学莲花社里 人”句,则是引用莲花社之故事,所谓“莲花社”即是指东晋时期之佛教团体,此社追求清净简朴之生活方式。李攀龙 借此自喻,表明自己效仿、追求精神纯净先贤之决心,通过 “止酒”来净化心灵,以追求更高层次之精神生活。

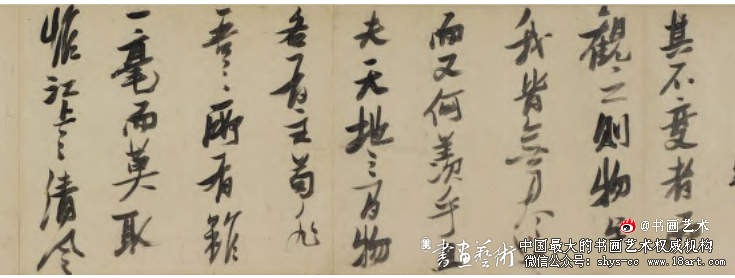

张瑞图 行书 苏轼《前赤壁赋》 释文:其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎!且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江 上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭。是造物(者)之无尽藏也,而吾与子之所共适。”客喜而笑,洗盏更酌。 肴核既尽,杯盘狼籍。

可见, 张瑞图选取李攀龙《止酒》一诗作为创作内容,或许是其对 清净生活之倾心追求,亦是其对内心所向之含蓄表达。 张瑞图行书《春日登金华观》一作,大约创作于崇祯 五年左右,此时张氏已隐归故里,每日在晋江老家以参禅 悟道、饮酒赏花、吟诗作书为乐。该作之文本内容与张瑞图 当时之内心追求不谋而合,《春日登金华观》一诗出自唐代 陈子昂,该诗以细腻笔触和丰富想象描绘出一幅宛若仙境之 美景,借以表达诗人对古代仙人生活之向往以及对现实黑暗 生活之不满。此外,《春日登金华观》一诗作者陈子昂之人 生经历也与张瑞图相类似。

故陈子昂《春日登金华观》一诗中,追求超凡脱俗之意境,表达痛苦不堪之遭遇,恰恰与张 瑞图当时所感所想存在高度契合性。陈子昂通过对自然景象 和内心感悟之描绘,展现了其对远离尘嚣、回归纯粹精神生 活之向往;而张瑞图在经历官场沉浮后,亦选择隐退,以寻 求心灵上之宁静与自由。由此可见,张瑞图以《春日登金华 观》为创作内容,或许是由于诗中所描绘之景色很美,以及 对现实社会之非常不满,转而产生隐逸思想与诗文内容相匹 配,进而感同身受、触景生情;又或许是因为其仕途经历与 陈子昂十分相似,二人均在政治上不得意而引起共鸣,故以 此来缅怀先人。

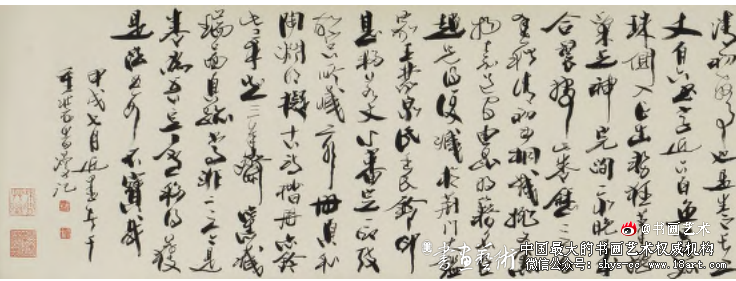

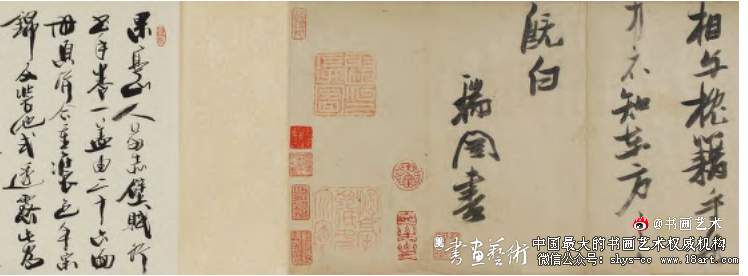

张瑞图 行书 苏轼《前赤壁赋》释文:相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。瑞图书。题跋 韩天衡 释文:果亭山人《前赤壁赋》行书手卷一,盖由二十六面 册页并合重装,包手宋锦及装池式透露,此为清初故事也。是卷长二丈有六,字近六百,鱼贯如珠,侧入正出,势狂笔涩,粲足神完。洵二水晚岁合制。披此 卷,历四百年,犹清初为桐城姚文黛物,嘉道间由昆明籍名臣赵光得,复藏于荆门大鉴家王蒙泉氏,王氏钤印甚夥,若“文心审定”一印。考故宫所藏二水册 页和陶渊明《拟古诗》楷册,亦钤此章,知三羊斋旧藏瑞图真迹当非二三,今是卷为吾豆庐移得,获是法书,可不宝哉。甲戌七月,近墨者千重装时漫记

关于北宋苏轼《前后赤壁赋》这一文本,张瑞图曾在不 同阶段进行过多次创作,韩天衡美术馆所藏其行书《前赤壁 赋》仅是之一,可见此内容深受张氏喜爱与重视。苏轼《前赤壁赋》开篇即呈现出一幅优美之自然景象,诗人沉浸其 中,表现出一种摆脱官场束缚后内心宁静之愉悦生活。

《前 赤壁赋》一文中对自然风光之描述,恰好是张瑞图晚年所追 求之生活状态。张瑞图晚年选择长期隐居,远离朝廷政治之 纷争,在白毫庵中修行参禅,泛舟垂钓,与友人饮酒作诗。 同时,张瑞图晚年更加注重内心之宁静,并且热衷于作田园 与山水为主题的书画和诗词,艺术风格也由早年豪迈恣肆、 咄咄逼人转为平淡率意、萧散自然。

扫一扫加微信

扫一扫加微信