对照蔡襄的书法作品,苏轼的评价是相对比较客观的。 在蔡襄所擅的书体中,显然行书、小楷是在古代就已得到公 认且比较突出的书体,再看看蔡襄的草书和大楷,笔者认为 在有宋一代,草书只有黄庭坚是独尊一身的大家,其大字行 书和草书一样,也都是值得彪炳千秋的杰作,也是黄庭坚本 人最为得意和突出的两种书体,更是有别于同时代其他书家 的成功之处。而在大字楷书或楷书尺牍方面,有宋一代,则 很难找出蔡襄之外的另一个值得称道的大家,因此,蔡襄的 楷书能有这样的水准,在宋代当时的时局和环境下是最了不 起的,与其行书一起,足可颉颃千古。 《宣和书谱》是具有官方性质的著述,其评蔡襄书法 为:“真行简札今为第一,正书为第二(笔者按:应指小字 正书),大字为第三,草书为第四。”[8]具有其一定的权威 性。

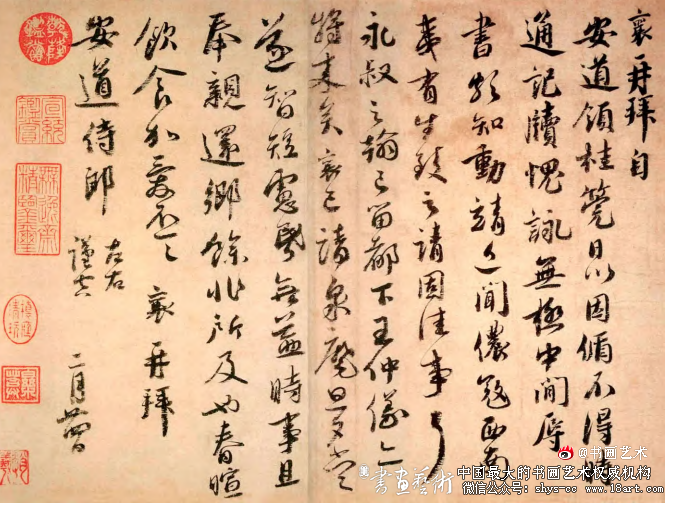

蔡襄 《安道帖》 释文:襄再拜:自安道领桂筦,日以因循,不得时通记牍,愧咏无极。中间辱书,颇知动靖。近闻侬寇西南夷,有生致之请,固佳事耳。永 叔、之翰已留都下,王仲仪亦将来矣。襄已请泉麾,旦夕当遂。智短虑昏,无益时事,且奉亲还乡,余非所及也。春喧,饮食加爱,不一一。襄再拜,安道侍 郎左右。谨空。二月廿四日

结合蔡襄传世作品来分析,这个评价基本上是合乎蔡襄书艺的实际情况的,只是其中大字第三、草书第四似乎尚值 得商榷。从蔡襄留存的作品来看,大字楷书虽在继承唐人的 基础上,有宋人的“清壮顿挫”之面目, 但毕竟是“我法” 不足,自己个人的独特风格还是欠缺了一些,比如《万安桥 记》《木兰庙诗》等。而蔡襄的草书尽管没有唐人那般志气 昂扬,更没有黄庭坚那般戛戛独造的个性面目,但我们不能 否认其在草书实践上的成功以及所形成的一定特色,诸如 《思咏帖》《离都帖》《脚气帖》等。

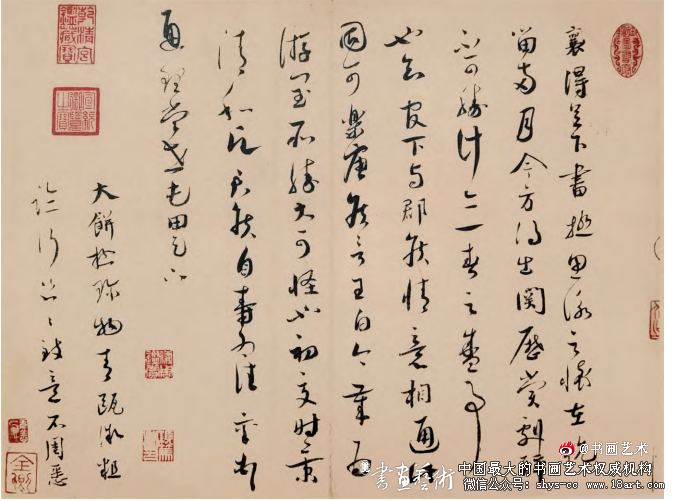

蔡襄 《思咏帖》 释文:襄得足下书,极思咏之怀。在杭留两月,今方得出关,历赏剧醉,不可胜计,亦一春之盛事也。知官下与郡侯情意相通,此固可 乐。唐侯言:王白今岁为游闰所胜,大可怪也。初夏时景清和,愿君侯自寿为佳。襄顿首。通理当世屯田足下。大饼极珍物,青瓯微粗,临行匆匆致意,不 周悉

所以,《宣和书谱》 的大字若是实指楷书,似有所欠妥,大字楷书恐难排在草书 之前。但是,若以尺牍类楷书诸如《澄心堂纸帖》《大研 帖》这种带有自己鲜明特色的楷书来比较,加上“宋人无工 楷法”[9]47的时局,蔡襄的楷书不仅可以排在草书前,甚至应 排在所有书体的最前列。

柳诚悬学颜鲁公,两者法度也是接 近的,只是神气上大有不同,如果认可“柳诚悬书本出于颜 而能自出新意”[10],那就要承认蔡襄的这种楷书风貌其新意 的存在,这种具有颜书路数的楷书断然富有宋楷、蔡楷所特 有的“顿挫清壮”的特质,而实际上,《澄心堂纸帖》《大 研帖》这类作品离颜书在风格上已有较大的距离,已充分体 现蔡襄自己书风的存在,这种有蔡书风格的楷书是以尺牍的 形式面世的,“真行简札今为第一”所指应为这类真书。 在历代对蔡襄书法的评价中,苏东坡的评价也颇为中 肯,特别是对蔡襄大字和草书分次就有别于《宣和书谱》:

国初,李建中号为能书,然格韵卑浊,犹有唐末以来衰 陋之气,其余未见有卓然追配前人者。独蔡君谟书,天资既 高,积学深至,心手相应,变态无穷,遂为本朝第一。然行 书最胜,小楷次之,草书又次之,大字又次之,分隶小劣。 又尝出意作飞白,自言有翔龙舞凤之势,识者不以为过。 [7]3206

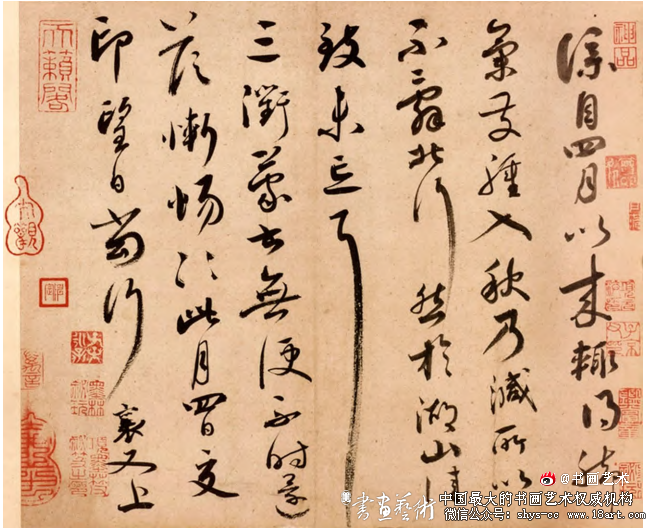

蔡襄 《脚气帖》 释文:仆自四月以来,辄得脚气发肿,入秋乃减,所以不辞北行,然于湖山佳致未忘耳。三衢蒙书,无便,不时还答,惭惕惭惕!此

月四日交印,望日当行,襄又上

苏轼首先肯定了蔡襄是“本朝第一”。笔者认为,苏轼 所谓的“本朝第一”应该包含两层意思,一是国初以来,蔡 襄的书法水平是最高的,这从“未见有卓然追配前人者”可 知。其次,蔡襄是有宋第一个在书法上有造诣有水平的人。 其言外之意是没有封死蔡襄之后可能还有大家出现的通道, 苏轼本人以及黄、米就是紧随其后的大家,这从苏轼经常在 不经意中将自己和蔡襄作比即可获得这种极为微妙的信息。

在肯定“本朝第一”以后,苏轼继续对蔡襄的个人能力 做出肯定,这个能力也包含两个方面:一是在对传统的继承 积累和学习上下功夫至深,二是天资高终能心手相应、变态 无穷。当我们读到这里,再看看蔡襄在楷书、行书、草书上 的表现,“心手相应、变态无穷”用来评价蔡襄书法确属最 为合适与中肯。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/CaiXiangShuFaChuangZuoGeTiShuShuPing_2.shtml