苏轼的身份、地位、见识,以及和蔡襄相近 的生活时空,决定了这种评判的相对准确性和客观性。苏轼 接着又进行了具体的分次评论:“然行书最胜, 小楷次之, 草书又次之,大字又次之,分隶小劣。”[7]3206我们从蔡襄最 为稳定的个人书风来看,显然蔡襄的行书在诸书体中的发展 是渐进式的也最为稳定,也是实践得最多且最为成功的,我 们从《暑热帖》《远蒙帖》《离都帖》《京居帖》等作品可 以得到印证。因此,蔡襄的行书“最胜”也是理所当然的评 价,但是,这是针对蔡襄本人而言的,如果从整个书法发展 的历史来看,笔者认为楷书应排第一。

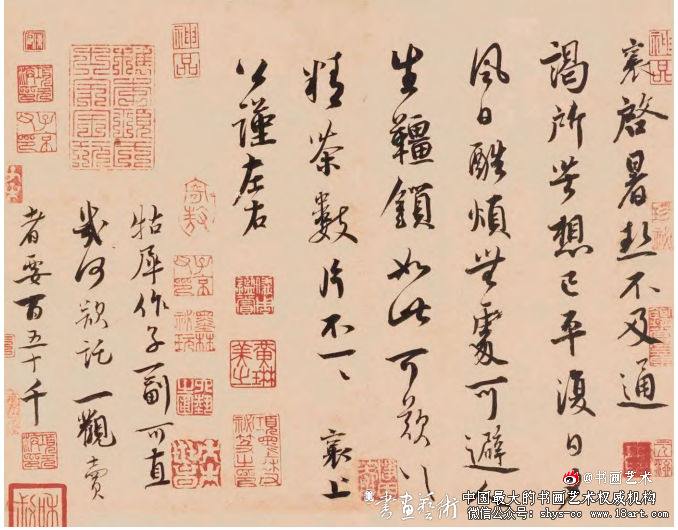

蔡襄 《暑热帖》 释文:襄启:暑热,不及通谒,所苦想已平复。日夕风日酷烦,无处可避,人生韁(缰) 锁如此,可叹可叹!精茶数片,不一一。襄上,公 谨左右。牯犀作子一副,可直几何?欲托一观,卖者要百五十千

因为,当我们研究书法史的时候,只要涉及楷书的传承和创新,那么,宋代的蔡 襄就是一个不可回避、不可或缺的唯一人物,而之于行书则 至少有“蔡苏黄米”四人,甚而可能有人因“我法”不足或 书风的写意的强烈程度而将蔡襄有意绕开。苏轼毕竟没有后 眼,他也无法预知身后发生的一切,自是在所难免。

其实何 止是苏轼,可以说,认为蔡襄行书应排第一在宋及后世是较 为普遍的,今人持此论的原因也多是受了宋人这类评价的影 响。我们不妨看看宋人对颜真卿书体的评价,用以推及对蔡 襄书体的评价,也许能有助于理解笔者之所以将其楷书视为 第一的厘定依据:

宋人谓鲁公真不如行,有意不如无意,此非知鲁公者也。宋人无真楷,坐是故耳。鲁公书道辉映千古,终以楷为 极则也。[9]43

宋人不理解鲁公楷书,于蔡襄楷书何尝不是如此?但 要再次强调的是,应排蔡书第一的楷书是那些能代表蔡襄书 风的法意俱全的楷书,如《澄心堂纸帖》《大研帖》一类。 有些研究者将这两个帖子称作行楷,也有的认为属于行书, 如果认为是行书那就反而更和苏轼的观点完全一致了。

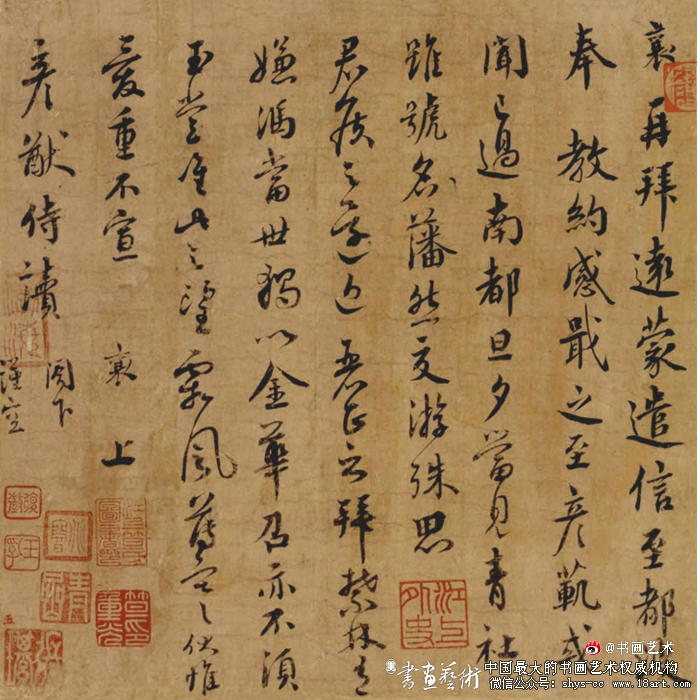

蔡襄 《远蒙帖》 释文:襄再拜;远蒙遣信至都,波奉教约,感戢之至。彦范或闻已过南都,旦夕当见。青社虽号名藩,然交游殊思君 侯之还。近丽正之拜,禁林有嫌冯当世独以金华召,亦不须玉堂唯此之望。霜风薄寒,伏惟爱重,不宣。襄上,彦猷侍读阁下。谨空

从作 品的整体面目来看,定为楷书似乎更为合适。当然,我们不 能将蔡襄早年的楷书《门屏帖》《海隅帖》作为他的代表。 即便以《木兰诗帖》为代表,也是有所迁就,毕竟蔡襄和柳 公权一样,是出于颜而又自出新意,这个“新意”就是宋人特有的“清壮”,绝异于颜书原本的“雄浑”,“雄浑”是 美,“清壮”亦然。所以,有宋楷书书家蔡襄是其代表,不 可忽略。蔡襄在书体上的贡献,还表现在对草书的引领上, 通过草书的尚古实践,引领宋代书坛回到法的意识上来,很 多研究者认为蔡襄只是在楷书上起到“承法”的作用。

实际 上,即便是时人几乎忘却的章草,蔡襄也从未忽略,其晚年 《梁萧子云〈出师颂〉跋》自言:“章草法今世少传,此书 尤精劲而完篇,殊可爱,借临一本,然眼力已昏,多亦失 真。”[11]可见其“尚古”“尚法”心情之一斑,也一直用自 己的行动对时弊予以匡正。黄庭坚的书论就反映出当时的 草书时局:“近时士大夫罕得古法,但弄笔左右缠绕,遂号为草书耳。”[12]此时的草书可谓是古法全无,所以,后来 米元章《海岳名言》批:“草书若不入晋人格,辄徒成下 品。”[13]虽然言论有所偏激,但至少反映了当时一定的社会 现实。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/CaiXiangShuFaChuangZuoGeTiShuShuPing_3.shtml