二

沙孟海在《沙邨印话》中喻易大厂为“少阳”,近代印坛“四象”之一。民国三十二年(1943),苏乾英复信黄宾虹,其中有一段对易大厂的描述:“大厂已逝,观其遗作多无法度可寻,然其佳者,实不在明人之下,真所谓似画非画之画矣。故生于近代文人画中独推大厂与苏子穀两人,未审夫子以为然否?”然而,由于学派继承和历史研究的缺失,易大厂之名于当代艺坛已逐渐被淡忘了。

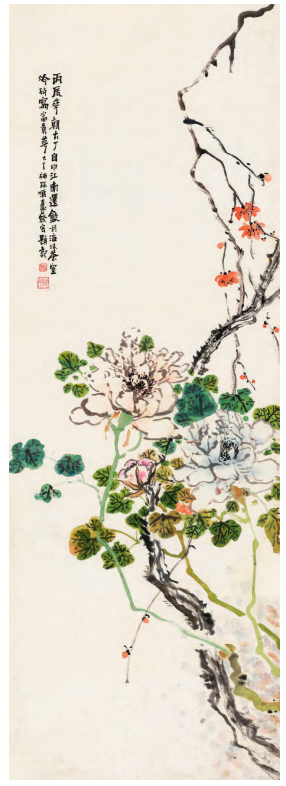

易大厂、潘达微、蔡守 富贵花 113cm×39cm 1916

特别是在篆刻方面,其散朗、奇逸的大写意篆刻印风得到当时学界众多学者认可。章太炎跋大厂《玦亭玺印集》称“朴劲遒美之执,殆足自豪于时”。大厂仙逝后,邓散木刻《越庐》,边款记载:“拟古玺要有踏天割云气象,大厂居士死后,遂有佳人难得之慨。”

易大厂幼时习印,以《摹印述》为入门之道,后以赵之谦为取法对象,上溯秦汉之风,又在李尹桑的规劝之下始攻古玺。他谙熟吴大澂、端方、陈介祺、丁佛言等于古文字的研究,再将砖、瓦、封泥文字及镜铭等印外资源融入篆刻,成就了他独特的大写意印艺风格。易大厂并非黄牧甫弟子,但与黄氏有所交流,并通过其弟子李尹桑受到牧甫印风的浸润。

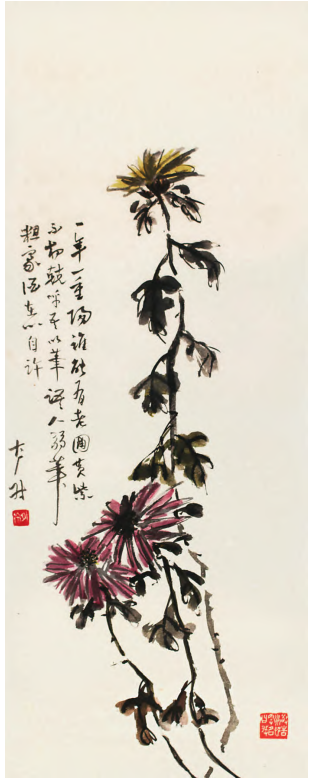

易大厂 菊花图 74.5cm×39.5cm 年代不详 选自《豇豆红馆:易大厂诗词书画印图考》,西泠印社出版社2021年版

易大厂中年时期印作与黄氏印风有或多或少的联系,其晚期印作则从线条、章法构成乃至审美取向上抛开了前期范式。晚年易大厂篆刻取法对象从古玺走向汉印,再到“印外求印”,集甲骨文、金文、镜铭、砖瓦文、封泥文、造像题记、碑版等于方寸之间,线条古拙而富有张力,印面构成奇险而不诡异,印风散朗而奇逸。龙榆生站在文化的立场上回忆言,大厂“写字绘画,都是超逸绝尘的,……篆刻是他的绝技,别有一种气味。

我以为当世印人,没有一个能敌得过他的”[4]。易大厂大写意篆刻艺术反映了晚清以来时代审美的不断异化。他不断吸收和转化传统艺术语言,与传统建立强有力的纽带关系。他很好地平衡传统精神、时代潮流、独特个性之间的关系,敏锐把握三者的价值高度并进行糅合,形成散朗、奇逸的大写意印风,其艺术价值受到学界推崇。

正是由于这种高品格的创新,其篆刻艺术才能超越岭南众多名家而扬名于海上,并能与吴昌硕、黄牧甫、赵叔孺等大家并肩于印坛。易大厂书法以碑派技法为中心,追求浑厚、洒脱、苍老的线条质感而又不失文人的雅趣,并将这些审美意识融入篆、隶、楷、行、草各书体中。易大厂楷书、行楷书作品带有赵之谦的规范,而其在线条厚度的表达上则更胜一筹。其在时代发展的过程中不断推动碑派书法的发展,然而终因其创新成分的不足而难以与悲盦并列。

易大厂篆书、隶书、行草书在技法表达上当属一流,而在个人艺术风格特性的塑造上还是经营不足。在碑派大家辈出之时,其个人艺术并未形成辨识性高的面貌。当然,此与其涉及领域过多而又未将大量精力投入其中有极大的关系。“要知一艺虽微,须有学问修养,顽伯、冬心之所以不及也,善学者其有得焉。”(何曼盦《易大厂居士书画印合编》)易大厂以学养书,学养是其书法之根本,亦是前提。

作为时代艺术浪潮中一位大家,易大厂在诗、书、画、印、佛学、音韵等领域的成就足以在学界产生“洛阳纸贵”的效应。易大厂作画首先是站在文人戏墨的立场上,使笔不使墨,逸笔草草而成一件件写意之作,既取法前人规范,亦选取黄公望、陈道复、石涛、石谿、八大山人等文人逸笔一路,甚至走向野逸减笔。

其绘画目的并非在于绘画本身,而是在于通过笔墨来表达性情和胸臆,故而在其作品中很难见到大尺幅繁笔一路。其尽量将情感与笔墨相融合,将深厚学养融于笔墨之间。易大厂的自我定义必不是职业画家一类,而是戏弄于笔墨之间的文人,借笔墨表达其对世间万物的情愫。

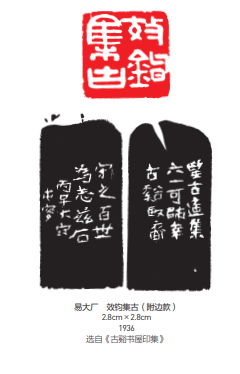

易大厂 屯老守愚 5.1cm×5.1cm 1936 选自《孺斋自刻印存》

胡汉民倾心于易大厂的才华,其在《题大厂为澄心作水仙小册》中言:“叶犹存古拙,已极清妍高。高调今人少,成连未学山。”(胡汉民《不匮室诗钞》)易大厂题《画梅》云“我生如铁复如雪”,更言“此即萼绿古香,同我出一辙”。这正是其以画寄人生之写照。易大厂非职业画家,其绘画在文脉上回应了传统绘画之精神。

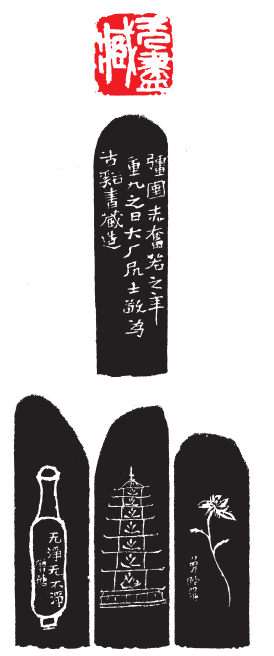

易大厂 无尽臧(附边款) 2.7cm×2.7cm 1937 选自《古谿书屋印集》

然而,其绘画缺乏创新,在绘画史上的贡献与价值打了折扣。这也是后来学者对其绘画关注较少的缘由。然而,若是从文人立场上来看,我们会发现,在西画逐渐占据潮头、大众文化日益通俗化的民国时期,易大厂坚持以笔墨寄诗情,以笔势统辖绘画语言,以学养胸臆发于笔墨,这是一种难得的坚守。

三

在晚清民国特殊的历史背景下,易大厂的艺术反映了“西风”东渐与时代文化,身份更替与政体变更,精英化与大众化的消长……本文通过对易大厂书画篆刻艺术样式和审美思想的研究,从而考察清末民初时期中国文艺的发展状况以及它的未来取向,以及其与当时政治制度、学术思想、艺术思潮存在的逻辑关系。易大厂只是晚清民国文艺发展史上一粟,通过对其研究,期许能在一定程度上有助于晚清民国文化、学术和艺术研究。

参考文献

[1]桑兵. 清末新知识界的社团与活动[M]. 北京:北京师范大学出版社,2014:自叙2.

[2]罗志田. 昨天的世界的:从文化到人物[M]. 北京:北京大学出版社,2007:207.

[3]余英时. 中国近代个人观的改变[M]//沈志佳. 新民说:余英时文集:第2卷.桂林:广西师范大学出版社,2004.

[4]龙榆生. 乐坛怀旧录续[G]//张晖.龙榆生全集:第九卷. 上海:上海古籍出版社,2015:355.

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/cctsrdzsfzgydcdshzkys_2.shtml