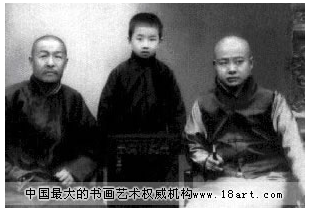

11岁的启功(中)和祖父裕隆(左)以及姑姐丈在一起。这是目前发现的启功最早的一张照片

启功先生(左一)和夫人(左二)、母亲(右二)及姑姑(右一)在一起

启功在杭州抱着竹子所拍 被他称之为“抱竹图”

启功先生开怀的笑着

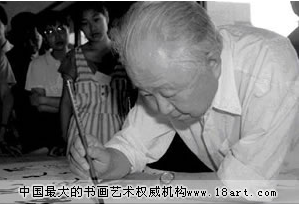

启功先生在中央文史研究馆赈灾书画义卖活动上挥毫

启功先生(左)和他的老师、北京师范大学校长陈垣合影

启功先生的精彩瞬间

缅怀启功先生

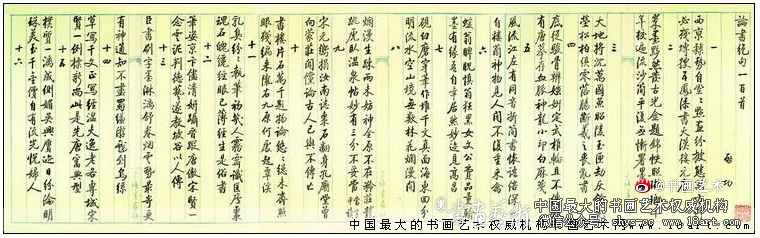

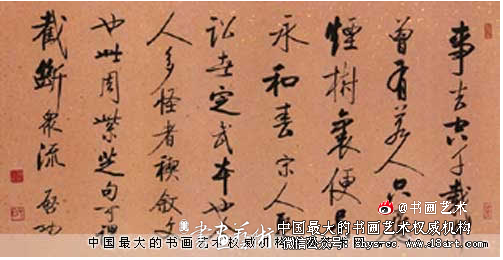

启功先生的书法理论著作,我最喜欢他的发比喻,时出妙语,对书法艺术以及书法史上的许多问题,有其独特的《论书绝句百首》,这是他数十年书法实践、研究的体会。特别是诗中的自注,行文隽逸,阐见解。我自己有些长期窒礙的问题,读了之后感到迎刃而解,有豁然开朗之感。诸如考证《鶺鸰颂》出于开元翰林供奉之手;日本藤远后之临《乐毅论》以证明王羲之书体势之雄强;鉴定张旭书庚信《步虚词作》实为大中祥符以后宋之笔;以西陲晋人残纸证《阁帖》中索靖书法的本来面目。这些都是翻书法史上成说的案,论据充分坚实有力,不得不令人信服。此外如论蔡襄、祝允明书法之未成自己体段;柳公权、黄庭坚书法用笔尽笔心之力,结字聚字心之势。而其中对历代著名书法家之特色,各时代书法的体势、风格,以至辨别书体源流,变迁原因,都是非常精辟的。

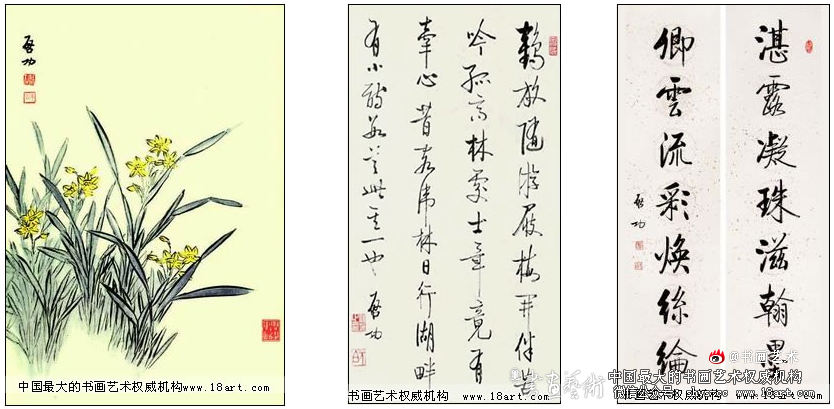

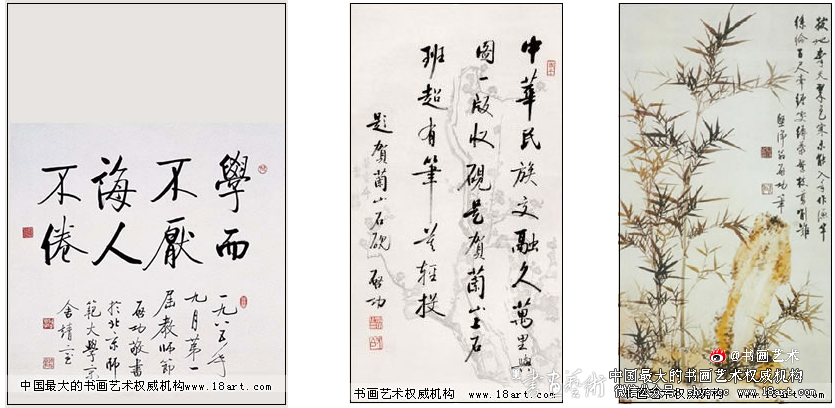

独创启体

启功先生出生在书香门第,自幼便在祖父的督促下练习书法。开始他与一般的小孩没有两样,悬腕运笔老哆嗦,描“红字”的成绩也不理想,以致后来他的画比字好。对他刺激最大的是,一次他的表舅请他作画,却事先叮嘱再三:画好后千万别在上面题款,他要另找人写。此事促使他立志勤奋练字。后来陈垣又对他说:“你要给学生批改作文,学生的字写得比你漂亮,你心里会是什么滋味?”启功下苦心练字,书法有了很大的进步,陈垣看后又加指点:“不要用毛笔去模拟刀刃所刻的效果,以免流于矫揉造作之弊。”悟性过人的他由此深得其理,后来便提出了“学书别有观碑法”,“透过刀锋看笔锋”,“半生师笔不师刀”等名言。

古人有“书法以用笔为先”之说。启功曾花大量的时间和精力苦练用笔,一笔一笔地琢磨,临帖临得分毫无差。但写出来的字平看还可以,一挂起来就没神了。经过再三揣摩,他才发现问题在字的“结构”上。启功找来很多名家碑帖以及唐代佛经,用透亮的方格纸将这些字单个放大,潜心描写,终于从名家书法的笔划结构上,找到了写字的规律。这极平常的规律却极难发现。一般人学书法都是从写“九宫格”或“米字格”开始,将方格分成若干的等分。启功发现问题就出在这“等分”上。道理很简单,因为每个字的“重心”不一定都在“中心”,所以不能把每个字都一个模式地上下左右分为“三等分”。于是他采用一个更为符合字形结构的划分法,便是由他首创的“五三五”不等分,这种字形上下左右的分量较大,中间的分量较小,而不是“九宫格”那样的“九等分”。

启功在这“五三五”不等分的基础上练字许久。他反复研究,又发现汉字结构存在“先紧后松、左紧右松、内紧外松”的规律,所以对历来所说汉字应“横平竖直”之言也不可尽信了。其实,平、直之中也是有变化的,不然写出来的字就全无神采而变得呆傻了。“形似”与“神似”之别,究其根源还在于汉字的结构上。如果字的结构不好,用笔再妙也无济于事。所谓“胸有成竹”,就是写字时,心中应先有这个字的“骨架结构”,下笔心中有底,笔下也就有神了。启功认为写字只要写出结构,好看就行,爱怎么拿笔就怎么拿,爱怎样用笔就怎样用笔。哪怕每天写几个字,将字的结构写准确就是功夫。“五三五”不等分结构字体,便是他独创的“启体”书法。

“文革”十年浩劫中,启功没有贴大字报的资格,却必须承担抄大字报的义务。先是造反派的大字报让他抄写,由于启功字写得好,随后各种“战斗队”的大字报都让他抄写。有时时间紧迫,造反派们直接往席棚墙上贴白纸,命令他站着面对席棚墙直接写。如此挥毫几年后,竟练就了他独特的“站功”,笔也练得放开了。后来,当启功的书法誉满海内外,成为千金难得之“国宝”时,北师大校园内还出现过搜寻“文革”中启老所抄的“大字报”与“小字报”的热潮。

启功先生受业于著名史学家陈垣先生,专门从事中国文学史、中国美术史、中国历代散文、历代诗选和唐宋词等课程的教学与研究。他执教六十余年,在中国古典文学教学与研究等方面取得了突出成就,为国家培育了一大批古典文学的教学与研究人才。启功先生也是中国当代著名的书画家,他的旧体诗词亦享誉国内外诗坛,故有诗、书、画“三绝”之称。

启功先生是雍正皇帝的第九代孙,出身显赫,但幼时家道已经中落,祖父毓隆为谋生计,不得不舍弃爵位参加科举谋得官职,后因祖父去世,家中变卖世藏书籍以作殡葬费用,家境一贫如洗。启功自北京汇文中学辍学后,发愤自学,后在各界人士帮助下陆续结识了一些当时知名的艺术家、诗人、学者,如贾羲民、吴镜汀、戴姜福、溥心、溥雪斋、齐白石等,在他们的教诲下,启功逐渐打下古典文学和艺术创作的扎实根基,刻苦钻研,终至学业有成。

启功在时任辅仁大学校长陈垣先生的帮助下到辅仁大学附属中学教国文,但由于只有中学文凭,启功先后被辞退2次,最后还是在陈垣的提携下,启功得以第三次站上讲台,成为一位没学历的大学教授。因此启功对陈垣的感情极为深厚,他认为这段师生之谊“有逾父子”。后来启功于1988年通过义卖书法绘画作品筹集基金200余万元为北师大设立“励耘奖学助学基金”,“励耘”便是陈垣的书斋名。

他设立此项奖学金为报答老师教育之恩,同时也为促进祖国教育事业。现在启功位于北京香山万安公墓的墓碑上刻的“元白用功之砚”砚铭也是陈垣所写。

启功去世时93岁,高龄人生必然所历非凡。他1岁丧父,10岁失去曾祖父、祖父,工作不顺,险阻不断。四十五岁时母亲和姑姑相继去世,文化大革命中被勒令抄写大字报,后风雨同舟的老伴又病逝于“十年浩劫”中,骨灰荡然。启功一生无儿无女,妻子去世后,他一直过着孤独而清苦的生活,晚年陷入疾病折磨。

2005年6月30日凌晨,启功先生魂归道山,给我们留下丰富遗产和无尽哀思。