从这里我们可以解释傅抱石思想在后来 的转变并不在于因为外部的触动而走向融合,而在于通过传 统内部的更新剔除传统中僵化的部分,所以傅抱石的作品总 会有非古非今、充满活力的震撼力量。 尽管黄宾虹与傅抱石对待传统和西学的态度上各分门 径,但他们在中国画本质的理解上却又能拉近相互的距离。 比如同样是面对近代西方写生潮流的冲击,他们二人的“写 生”方式颇有神似之处。 当我看到傅抱石总结的写生特点“游、记、悟、写”四 个步骤时,不禁马上联想到黄宾虹山水画的四个创作过程:

山水画家,对于山水创作,必然有它的过程,这个过程 有四:一是“登山临水”,二是“坐望苦不足”,三是“山 水我所有”,四是“三思而后行”。此四者,缺一不可。

通过傅抱石、黄宾虹对山水画创作过程的对比,我们会 发现黄、傅二人都十分强调对自然环境的整体观察、感受, 就是傅抱石所说的“游”:

对山水画家来说,“游”,就是深入细致地去观察。…… 概括地说,深入生活进行山水画写生,重在“深入”二 字。要深入观察,深入了解,要在生活中激发作画的热情。

黄宾虹也谈到过写生中“游历”的重要作用:

我要游遍全国,一方面看尽各种山水的曲折变化;一方 面到了某处,便发现某时代某家山水的根据,便十分注意于 实际对象中去研究那家那法,同时勾取速写稿,并且以自然 的无穷丰富,我也就在实际对象中,去探索各种各样的表现 方法。[2]104

“游”即为动态的考察,既包含空间的转换,也有时间 的变化。因此,在“游”的心态下审视自然不仅仅是对外在 景物的欣赏,还隐含着丰富的情感酝酿。也就是说在“游” 的同时伴随着“悟”的过程。那么“悟”就是把“自然丘 壑”转变成“胸中丘壑”的过程,也就是“走向‘中得心 源’的必要过程”。[6]532这些内容在山水画的发端就有所体现,如宗炳、王微、郭熙等等历代画论都有深入探讨,这里 不一一赘述。在实际的写生中,傅抱石记录式的勾画轮廓, 极少对景画水墨写生,这与李可染等受过西画素描训练的画 家不同,而是在写生过程中即有取舍、加工,帮助创作进行 记忆和提示。

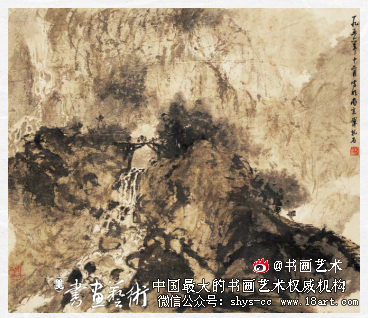

傅抱石 暮韵 53.9 cm×61.8 cm 1956年

在这一点上,傅抱石和黄宾虹的速写非常相 近。黄宾虹曾谈道:“对景作画,要懂得‘舍’字;追写物 状,要懂得‘取’字。‘舍’‘取’可由人。懂得此理,方 可染翰挥毫。”[2]105 又比如黄宾虹与傅抱石都曾有“君学、民学”之说。 黄宾虹有专门撰文《国画之民学》。黄宾虹提出的民 学,是相对于“君学”而言,“君学”是指“绘画必须为宗 庙朝廷服务,以为政治作宣扬,又有旗帜衣冠上的彩绘,和 后来的朝臣院体画之类”。[2]76 在他看来“君学重在外表,在于迎合人;民学重在精 神,在于发挥自己”。[2]77而实质宣扬“民学”即在于追求艺 术的自由精神和个性表现。

我们在傅抱石著《中国绘画变迁史纲》也可以看到傅抱 石把南北宗的“朝野”之争阐释为帝王与大众、贵族与平民 在绘画审美趣味的对立,最终平民思想的代表“南宗”统摄 了“有清二百七十年”,这与黄宾虹所说的“君学、民学” 思想正相契合。[2]13在此书中“南宗”思想的内涵正是以“君 学、民学”思想的自然竞争与变迁而展开的,傅抱石力图把 他所写的中国绘画史变成“有平民的绘画史”。 综上所述,黄宾虹、傅抱石尽管在山水画风格上有着巨 大的差异,但在艺术理念上又有颇多的相似或相近之处。

其 二人的交汇点即在于如何在维护、坚守、发扬传统精华基础 上实现中国画的“新变”。黄宾虹明确地讲道:“笔墨重在 变字,只有变才能达到浑厚华滋和刚健婀娜。明白这一点, 才能脱去凡俗。[2]107傅抱石而是在不同时期都提出“中国画需 要变是毫无疑问的,但问题端在如何变。”[5]92黄、傅二人都 通过长期的实践形成鲜明的个人风格,成为引领时代的中国 画变革、创新的艺术巨匠。

事实上,在社会大变革的时代,中国画的创新并没有绝 对的设计完成的路线可以依傍,无论持有什么立场,创新都 必须在长期尝试和不断调整过程中才能找到适当的方向。中 国画创新途径有所谓纯粹的“西画革新”还是“传统坚守” 都只是理论上的模式而缺少现实实践的可能。

本土成分与外 来成分相互作用,互为表里促成近代中国画各种类型的全新 面貌。所以说,黄宾虹和傅抱石只是在内外成分的比例、取 资路线的选择上存有差异,他们不断破旧创新的思想基础则 完全一致,最终不可避免的都是中西圆融或者折中的事实。 总之,黄宾虹与傅抱石在山水画风格与创作理念上可 谓“和而不同,殊途同归”。

如果说黄宾虹以自己的学养和 识见在传统笔墨与现代形式之间架起一座中西画理融通的津 梁,乃至被今天的一些学者作为与西方塞尚等现代主义代表 人物相提并论,为一代“集古大成”的山水画大师;那么傅 抱石巧妙地把传统笔墨与西画中科学因子、写实技巧嫁接起 来,通过借鉴日本“朦胧派”的渲淡赋色之法,形成了雅俗 共赏的新山水画经典,因而早在40年代金刚坡时期的傅抱石 已经被人誉为“东方的印象派”。他们共通之处即在于强烈 民族主义情感中带有一种对绘画本体实现普遍价值的追求, 能够以家国情怀的胸襟、放眼世界的气魄看待中国画的发 展、创新。

而对我们民族文化的瑰宝——中国画而言,对内 的发展、变化、创新无论怎样都要有一个共性、一个边界、 一个尺度,把握传统与创新的平衡亦成为实践者“艺术”的 考量和智慧;而对应外来文化的引入和冲击,中国画则成为 我们民族文化最具个性的表达形式之一。从黄宾虹、傅抱石 对待继承传统、吸收西学的自持立场和价值取向来讲,他们 没有把传统看作固化、僵死、一成不变的标本,反而积极汲 取、吸收可相融合的外来文化资源,以高度的文化自信和能 动的文化自觉创造属于他们那个时代的艺术个性,并把这种 个性作为创造的核心动力,形成他们各自的绘画风格和画学 理念。这种从传统中突围而出,又不舍弃传统核心价值的创 新精神值得后人参鉴、反思,正是黄宾虹、傅抱石等这一批 艺术巨匠的天才创造和勤勉努力让我们的中国画发展得以生 机勃勃、熠熠生辉。

(作者:黄戈,江苏省国画院研究馆员,傅抱石纪念馆 馆长,艺术学博士后)

参考文献:

[1]叶子.黄宾虹山水画论稿[M].上海:上海人民美术出版社,2015.

[2]赵志钧.黄宾虹美术文集[M].北京:人民美术出版社,1994.

[3]汪裕雄,桑浓.艺境无涯——宗白华美学思想臆解[M].合肥:安徽教育 出版社.2002:137.

[4]沈语冰.塞尚与黄宾虹:中西现代主义绘画的会通之路[J].艺术 界,2016(5):124.

[5]徐善.傅抱石谈艺录[M].郑州:河南美术出版社,1998.

[6]叶宗镐.傅抱石美术文集[M].上海:上海古籍出版社,2003.

[7]杨成寅,林文霞.潘天寿[M].上海:学林出版社,1996:190.

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/HuangBinHongYuFuBaoShiShanShuiHuaZhiYiTong_3.shtml