这也是当时有人对傅抱石有异 议之处,即在用笔“中锋”问题上有所质疑。但我认为傅抱 石是对中国画内在本质和形式创新之间把握程度最好的画家 之一,即“缺点即特点”。所谓“缺点”或许可以理解为傅 抱石散锋的“无法”,而恰恰这种“无法”的突破,形成了 傅抱石“散锋笔法”的风格标识。但仅仅随性“散锋”是不 够的,傅抱石的大笔散锋过后一定有“精细、谨严”的收 拾,一定会在看似大量“偶然”“天趣”的笔痕墨渍的效果 中隐匿着画家反复经营和高度匠心,所谓“大胆落笔、精心 收拾”。

如果把黄宾虹对笔墨研究的成就称作对传统“集大 成”的理性总结,那么我把傅抱石对笔墨的发展看作对传统 的“反向突破”。前者充分发挥笔力的锤炼而内化为坚不可 摧的“金刚杵”和“屋漏痕”,后者打开笔锋任情挥洒为性 灵的抒发和整体的气势。

二、静与动——审美意趣的两种取向

黄宾虹的山水常被概括为“内美静中参”,而傅抱石 的山水中“画面的动势”为世人称道,这一“静”一“动” 的对比可以看作二人在审美意趣上的两种取向。这就形成了 黄宾虹追求的画要一笔笔起,“变化之丰富,都可以静而求 之”。[2]109也就是说,从笔墨本身的质量穷究画理,超越外 物的形态描摹,超越古人家法程式而从文字的本源(六书象 形,文字之本)看待笔墨的本质(立言传教,传于后世,口 所难状,手画其形,图写丹青,其功与文字并重)。[2]58因 而,“内美静中参”成为理解黄宾虹笔墨与表现外物生命与 意象的通道和途径,只有“以虚静空明的心胸,清明合理的 意志,才能于‘静照’中将纷杂的印象,化为有序的景观, 将陆离斑驳的物象,化为整全的意象”。[3]“静照”离不开 体验,只有静观万象才能从物象的百态千姿中捕捉和淬炼出 鲜活的、内在的、自由的笔墨,才能将直观感相归返内心生 成自己的笔墨符号,传达画家对生命的感悟,实现情景交融的感悟和主客统一的境界。正是黄宾虹的审美高度与技艺难 度,让西方一些学者“发现了中国书法和绘画的魅力:绘画 质地、笔触、书写与线条在艺术表达中的作用。而这些恰恰 都是经过现代主义理论的阐发后才被凸现出来的艺术要素。 他很自然地抓住东方资源,来为他激赏的西方现代派绘画艺 术辩护。”[4]所以有关以黄宾虹与塞尚相关联的研究论文屡 见不鲜,而从现代艺术的角度解读黄宾虹笔墨更不在少数。

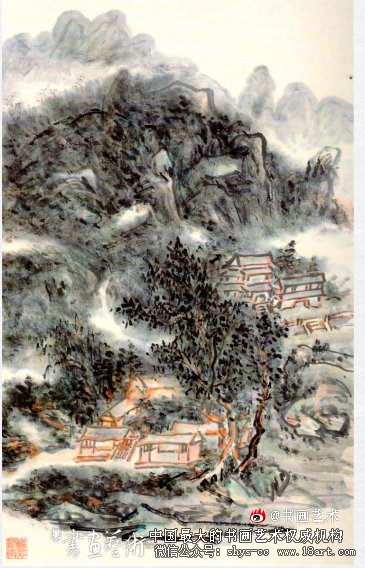

黄宾虹 夜山图意 51.5cm×37.2cm

相较之黄宾虹由“静”而体验内美的生发,傅抱石以 “动”作为中国画“变”的方式和钥匙。众所周知,明清以 来奉笔墨为圭臬的传统笔墨价值观所带来的“程式化”“概 念化”的流弊,正是清末民国众多画家所批判、攻伐、变革 的对象。虽然傅抱石也坦诚地认为中国画需要“变”,但是 他把如何“变”放在“动”上,他讲道:“我承认中国画应 该变,我更认为中国画应该动。”[5]99他认为,原有文人画追 求的“静”逐步发展为“死”“寂”,成为僵化的符号,而 “动”的提出即是要为中国画注入活力和新的气息。

傅抱石说:“我认为中国画需要快快地输入温暖,使僵 硬的东西先渐渐恢复它的知觉,再图变更它的一切。换句话 说,中国画必须先使它‘动’,能‘动’才会有办法。”[6]324 有关这种“动变”思想渊源可追溯到傅抱石对庄子的 “文艺观”,也就是当时“天道观”的理解:

宇宙万物,以为都受一定的自然法则所支配而不断地 动着,谁也不能违反这个原则,谁也不能不遵守这个原则。 《易传》云:“天下之动贞乎一,‘动’就是‘变’,是从 一而变的。”[6]176

正是传统文化思想的支撑使得傅抱石在形而上的精神层 面引导技术运用到实际的绘画创作中来,达到真正意义上的 理论指导实践,这在中国画创作中并不容易。因此,可以看 出只有精深的领悟文化要义才能自觉地运用技术,只有对民 族文化饱含深厚情感才能持之以恒地沉潜于传统文化之中。

三、和而不同、殊途同归的画学理念

在近代中国遭遇东西文明间巨大冲撞而带来社会内部 的急速动荡的情势下,“民族性”这个原来非艺术本体的问 题却成为中国画最核心、最急迫、最争议的内部本质问题。 正是由于中国画自成体系的特性,“六法精论,万古不移” (郭若虚语)长久作为绘画的金科玉律,造成中国画家在 心理上不存在非此即彼的绘画民族性或普遍性的差异意识。 历史上,尽管在外来思潮冲击下激发了中国画家最强烈的民 族意识,但中国画家对寻找中国画的绘画普遍价值却抱有认 同的心态。

黄宾虹 设色山水图轴 67.5cm×42.5cm

所以中国画家无论取向传统振兴还是中西融合, 他们都希望自己的绘画最具“民族性”而又被“普遍性”认 同。这种复杂的心理取向使中国画家对待传统、中西问题上 产生矛盾而多样的思维方式。 由此聚焦黄宾虹与傅抱石,他们都在传统文化的精神内 涵中寻找内生资源来维护中国画的民族性,但二人在取资的 路径上截然相反。 在一般学者看来,黄宾虹常被认作地道的传统型画家, 但他面对中西之争时看待东西绘画不是对立而是调和,这或 许有“大同”的思想影子,但黄宾虹绘画的世界“大同”观是建立在中国画的民族性基础上而获得的普遍意义。

尝稽世界图画,其历史所载,为因为变,不知凡几迁 移,画法常新,而尤不废旧。西人有言,历史者,反复同一 事实。语曰:There are no new thing under the sun.即世 界无新事物之义。近且沟通欧亚。[2]1

黄宾虹把中国画新旧问题看作传统自身流变的过程,而 不是东西文化冲突的结果。但这种调和反映了黄宾虹对传统 抱有最深切的民族自尊,他以东西绘画的共同性和互通性为 出发点,试图用理论阐明中国画无须借助外力,仅靠自具的 内变便能实现“沟通欧亚”的“普遍性”。

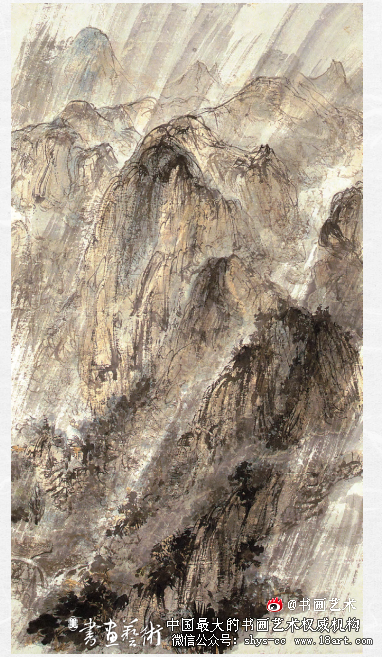

傅抱石 千峰送雨 80cm×50cm 1945年

因而黄宾虹希冀 在更宏阔的视野上“媲禅宗之南北,勾画学于中西”。[2]17甚 至黄宾虹大胆的预测“将来的世界,一定是无所谓中画、西 画之别的。个人作品尽有不同,精神都是一致的”。[2]77由此 可见黄宾虹的格局和眼界非一般画家可比,他完全跨越中西 艺术门类和文化隔阂,以“阐旧邦而辅新命”的气度把对中 国画继承与创新的理解提升到新的高度和深度,也把中国画 家的民族自信和开放气度发扬到极致:“现在我们应该自己 站起来,发扬我们民学的精神,向世界伸开臂膀,准备着和 任何来者握手!”[2]461 当然,与黄宾虹同时代的更多的传统型画家都坚信获得 普遍意义的起点是民族性的维护和延续,因此“中西绘画, 要拉开距离”(潘天寿1956年语)。[7]傅抱石在1929年撰写 《中国绘画变迁史纲》时也敏锐地抓住这点,只是他急迫的 民族主义情绪在句里行间表现得过于绝对:

近代中国的画界,常常互为攻,互作批议,这是不知 中国的绘画是“超然”的制作。还有大倡中西绘画结婚的论 者,真是笑话!结婚不结婚,现在无从测断。至于订婚,恐 在三百年以后。我们不妨说近一点。[6

也许这段话给人过于鲜明的印象,以至使人认为傅抱石 是坚定的传统主义者而反对“中西融合”。实际上傅抱石的 目的在于绕开中西比较的纠缠,避免无谓的循环争论,借助 传统内生资源更新传统的价值观念,因此他要求的中国画传 统不是续接民族形式,而是最终获得中国绘画的传统因子得 到现代诠释和运用。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/HuangBinHongYuFuBaoShiShanShuiHuaZhiYiTong_2.shtml