一

张晋的画学启蒙在苏州,他的老师一辈们大都继承了自 明代沈周、文徵明以来“集大成”式的师古传统,吴门的后 学不似董其昌之后的松江画家们排斥院体画、不重北宗画, 最终走向“四王”程式化的、技法单一化的文人山水画, 而是讲求绘画技法上的“集古”式学习和兼容并包。文徵 明在《题沈石田仿宋元名家山水十六帧》中曾赞叹曰:“自 非集大成者,畴能至此?若予小子,虽欲学步一家,效颦一 种,乌能得其仿佛哉?”册页中沈周除了学所谓南宗画家之 外,亦临仿了南宋院体画家刘松年、李唐之作。

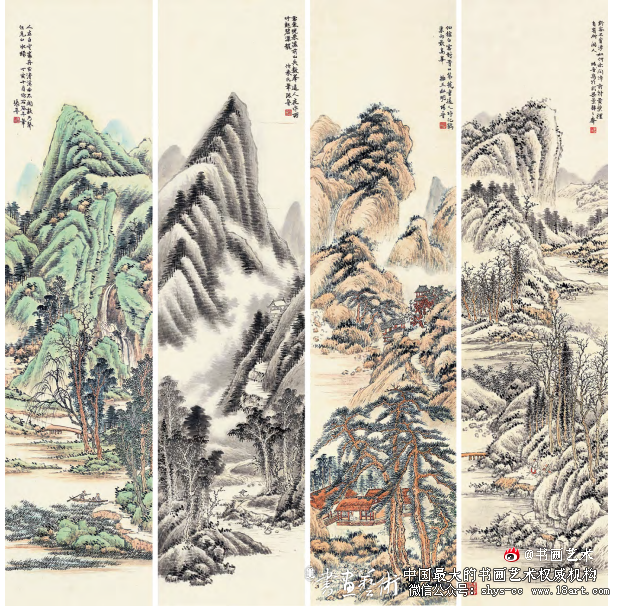

张晋 仿古山水 137cm×33.5cm×4 1947年

这种广泛的 取法主张一直延续到张晋的老师樊少云、顾仲华一辈,两位 皆是山水、花鸟、人物并通,而尤以山水画面貌多样,技法 全面。少年时代的张晋正是在这样的环境熏陶下打下了扎实 的国画基本功。并且,随着他考入美术专科学校,又得以从 这种传统的师徒相授模式走进学院科班式的现代美术教育, 学习西方素描、水彩,扩充画理知识,进一步拓展和锤炼技 法。中西两种不同的学画路径,使他在写生过程中较好地兼 顾了传统的石法、树法与科学的透视、色彩原理。并且在描 绘点景人物时,透露出了较强的人物线描和素描功底。

张晋 枣红柿熟高山绿 99cm×53cm 1961年 江苏省国画院藏

作品《淮阴船闸》表现的是岸边货船准备出发通过闸 口的场景,展示出一派繁忙热闹、经济腾飞、人心激越的 气象。船只是古代界画中的重要题材,张晋在借鉴传统的同 时,以更为复杂的透视关系、更清晰的明暗关系、更概括的 线条造型,融西画造型之原理于其中,塑造出了较强的现代 性。同时,精准的人物动态把握,是作品的一大亮点,不论是船头收锚的、撑杆的,还是岸上吃力搬货的、飞奔运货 的,他对每一个小人物的造型都毫不懈怠,身体的比例、动 作,衣物的褶皱、颜色都处理得当。

张晋 春光一片,幸福万年 56cm×82cm 1960年 江苏省国画院藏

作为山水画家,其现代 人物画的创作水平绝不逊色于专业的人物画家,想必在前期 写生中做了充分的积累。 遗憾的是,张晋的早期作品留存极少,不足以令我们一 窥全貌。其最直接的原因或许是1967年在“破四旧”的运动 中,他忍痛焚毁了大量自己早年的仕女画、仿古画[1],誓与 旧文化划清界限。但值得注意的是,1930年,即进入苏州美 专的前一年,师从顾氏学习期间,他的工笔青绿山水画作品 《江南岸》便已入选第一届全国美展,足以证明他早期古典绘画功力的拔群。而1947年创作的四条屏《仿古山水》,以 王翚、米芾、王蒙、黄公望四家的笔意,表现春、夏、秋、 冬的四季景致,展示出了他在山水画方面基于临仿,又不局 限于临仿的较强表现力。 张晋最具特色的青绿山水、工笔山水技法,远追仇英, 细谨而妍美,精工而耗神,在新金陵画派中自成一格,为他 人所不及。

亚明曾称其为“当代袁江”(1),对他古典工致的 画风赞赏有加。而正因其取法的多面性,在画面的色彩运用 上,张晋也不囿于文人画清新淡雅的格调,颇敢用重色、用 金色,营造出与众不同的庄严华贵气象。典型的作品如《枣 红柿熟高山绿》,此图为二次创作,1960年写生于西安的同名作品中,已有了较 为成功的表现,树石 虽用写意画法,赋色 也较为清淡,但在色 彩上已经有意识地树 立起红、绿色强烈 对比的审美趣味。

次 年,他在写生稿的基 础上再次创作此画, 艳惊四座,色彩的浓 度被大大提高,原本 山体的淡赭色被用厚 重的矿物颜料朱砂取 代,其鲜艳程度与画 面近景的熟透的柿子 相当,却并未夺去柿 子树的光彩,因为张 晋改用了工笔树法, 仔细用墨笔勾勒了每 一片叶子的形状,再 敷以浓重的石青、石 绿色,使其分量感大 增,而后又用金泥复 勾了石青色的树叶, 使之宛如一支蓝、 青、红、黑、金编织 的交响曲。厚重、浓 烈、富有层次、震撼 人心,同时又透露出 如同敦煌壁画般神秘 热烈的味道。

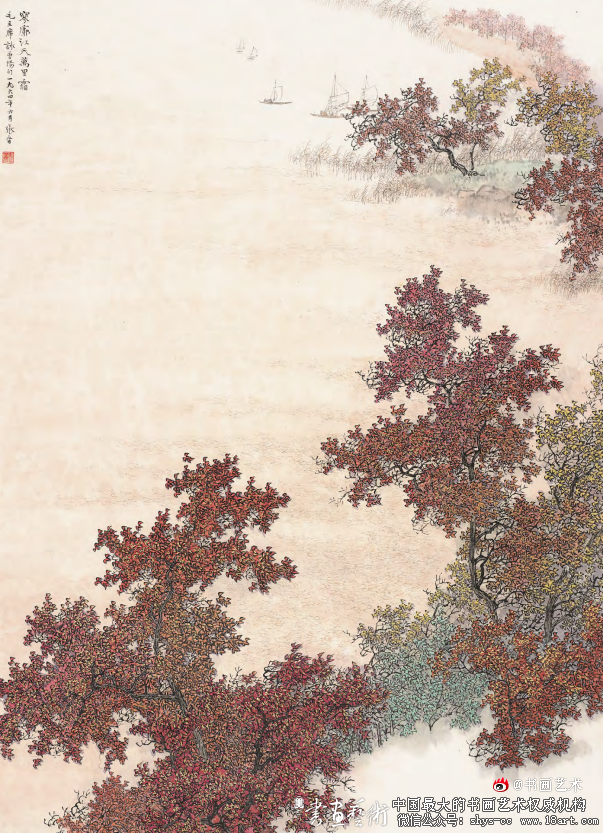

张晋 寥廓江天万里霜 67cm×48cm 1964年 江苏省国画院藏

在重彩 之余,他巧妙地用淡 墨、淡彩、留白来糅 合虚与实、紧与松 的关系,将北宗画与 南宗画的意趣浑然 结合。如此精彩的作 品,是绝不能没有全 面且扎实的技法作为 支撑,单凭灵感、 才情所企及的。所 以,傅抱石看到这幅 画就讲张晋是“稳 扎稳打,画囊特别丰 富”。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/QianPingXinJinLingHuaPaiHuaJiaZhangJin_2.shtml