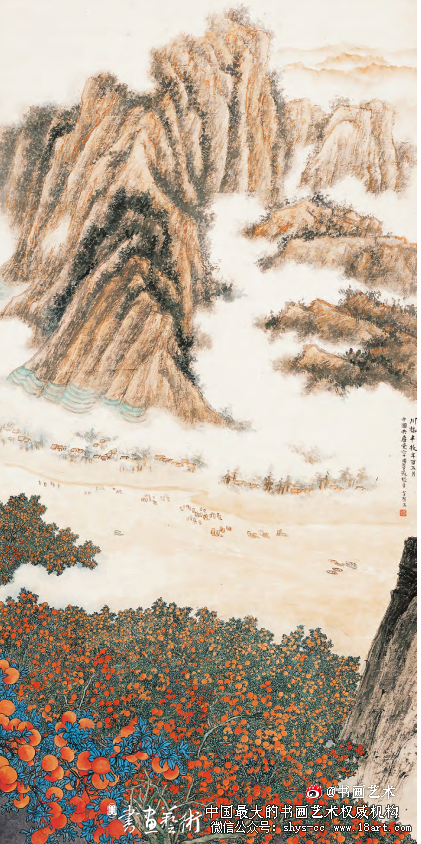

而上半部分则大量留白,以笔简意在的写意画法画出, 寡淡轻盈。两个部分以一条清晰蜿蜒的边缘线区隔,像极了 八卦的阴阳两极。厚重的矿物颜料与华丽的金线令画面充满 了装饰性的美感,阴阳两极般的构图和表现又极富新意。而 1985年作的《天平红枫》可以说是这一独特个人风格的巅峰 表现。

细密的红枫叶层层叠叠,被勾勒得巨细无遗,它们聚 合成林,在画面中顶天立地,红透了半边天,视觉效果颇有 震撼力。这种扎实厚重的感觉,来自不厌其烦的工匠精神, 文人画家们笔下是出不来的。所以,张晋的这一路画风在金 陵乃至全国都是独树一帜的,他从青绿、金碧山水的源头中 化出了符合时代气息的活水。

三

不过,即便有佳作傍身,张晋的艺术成就也是不足以令 他跻身新金陵画派一线代表之列的。从他的作品来看,20世 纪60年代是一个飞跃期,不管是质还是量上,都有爆发式的 表现。可惜的是此后的20年,其艺术境界没能再上一台阶, 相反地,呈现出了一种俗气和匠气。

张晋 拙政图 27cm×39cm 1970-80年代 江苏省国画院藏

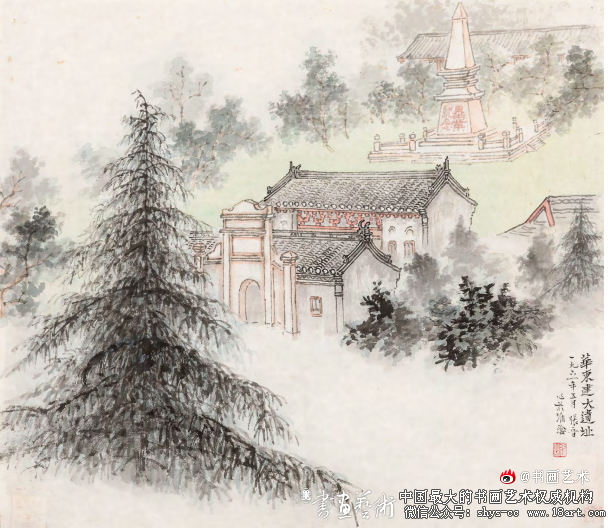

比如1979年的《香洲》 《柳阴路曲拙政园》等表现江苏园林景观的作品,亭台楼阁 刻画精细,飞檐翘角画得极为尖锐夸张,线条平直僵硬缺少变化,应当是借助了界尺工具而沦落为了生硬的界画。若是 对比20世纪70年代同样以建筑为主体的作品《拙政图》《华 东建大遗址》等,便不难发现,那种承袭文人小写意山水画 法的、线条疏松灵动的建筑表现荡然无存,取而代之的是一 种剑拔弩张的紧张感和不协调感。而这种不协调感主要源自 画面中树石、草地、水面所用的写意手法,即在除建筑和前 景树石外,皆未像传统界画一样精勾细描,尤其是水中的睡 莲,直接用湿笔淡彩点出,导致了两种画法之间难以兼容的 状态。

张晋 华东建大遗址 35.5cm×40.5cm 1961年 江苏省国画院藏

除了笔墨线条的问题外,后期张晋在设色上亦逐渐走向 了甜腻。色彩求多求艳,在园林主题的作品中,常用石青、 石绿画树,大红、墨色、赭石渲染建筑,花青染水面,曙 红、钛白点花树,总是将不少于5种的高饱和度的颜色汇聚在 不大的尺幅内,导致了视觉上的驳杂和媚俗。

张晋 川橘丰收 133cm×66cm 1981年 江苏省国画院藏

或许这正是他 晚年对于融合界画技法与写意山水,青绿设色与水墨淡彩的 新尝试,但很显然,这一系列尝试是以失败告终的,从画面 呈现的效果来看是一种格调上的倒退。学者刘毅甚至指出: “特别是渲染技法的过度运用,对于后来二、三代江苏山水 画坛的甜、腻、俗的格调和气息有一定的误导作用。”[2] 究其原因,张晋的理论功底相对薄弱,对画史脉络的 把握不及傅抱石等人清晰,在临仿古人的路上,偏重于学习技术,而在审美趣味上琢磨有限,对于自己的画风定位和探 索方向,实际上是不清晰的。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/QianPingXinJinLingHuaPaiHuaJiaZhangJin_4.shtml