以安徽博物院所藏清代胡锡珪所作《香闺雅集图卷》为例,在长达2米的作品中,作者以工致的笔法、淡彩设色,描绘了30位服饰华丽、削肩狭背、柳眉樱唇、云髻高耸、裙带飘拂、体态娇媚的年轻闺阁女性形象。画面从右至左依次描绘舞蹈、弈棋、观鱼、赏花、奏乐、写字、读信等7段女性集体活动场景。7段画面以画屏、床榻、高几、茶几加以间隔,通过女性人物动态和道具展现出人物彼此之间的交流活动,将整幅画面串联成一个整体。

作者有意模糊了时间、空间和对女性道德的教谕内容,也不设置画面的中心焦点,而是通过相对独立的活动场景,展现了气氛欢快的女性聚集活动。画中所出现的花卉、鱼缸、乐器与女性形象交织成趣,将观众的目光聚集到婀娜少女身上,成功营造出一幅让人过目难忘的女性群体活动图像。画面中没有文人画中常见题诗或跋语,仅在结尾处有“三桥胡锡珪写”的简单字样,是典型的商业化的“美人画”作品。

二、女德、女红的教谕

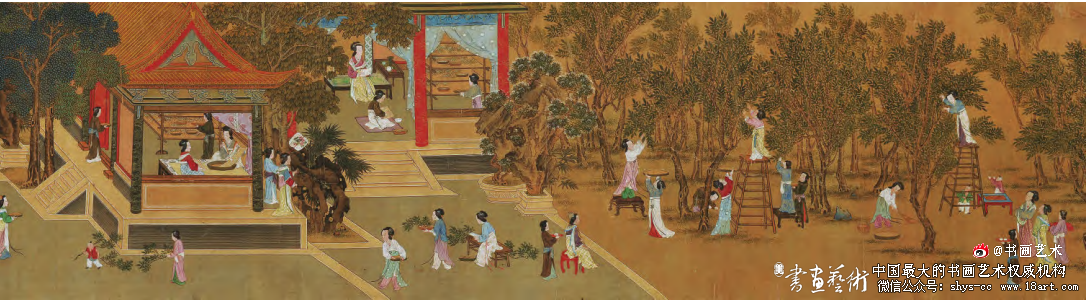

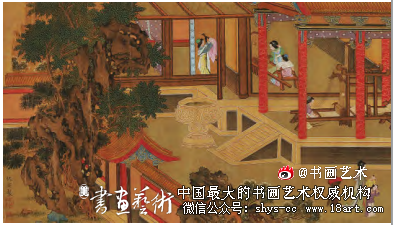

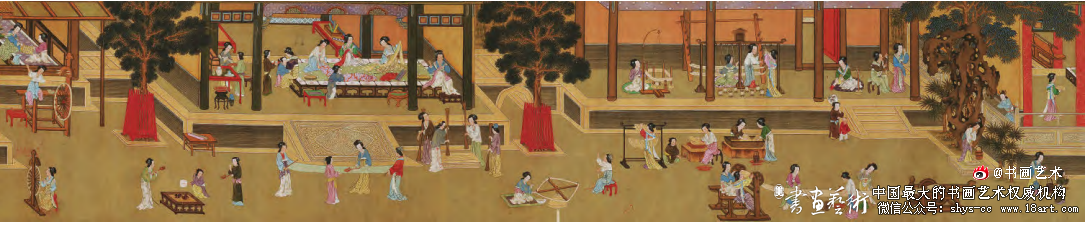

收藏于在安徽博物院仇英(款)《蚕桑图卷》(图6、图7)为清代托仇英之名的仿作。仇英,生卒不详,字实父,号十洲,是明代“吴门四家”之一。他擅长创作布局宏大的院体山水和人物画,其笔下仕女体态俊美,笔法细微,敷色妍柔,对后世影响极大。画卷高度虽然只有31厘米,长度却达到了459.5厘米。画家运用工笔重彩方式在绢制长卷上绘制了140余个人物形象。

作品以界画形式描绘生活在宫廷之中的仕女的纺织活动,内容包括采桑、育蚕、剥茧、缫丝、织造、捣练、剪裁、熨烫等丝织品生产过程与生产工具。画面分段布局,人物分布在宫殿庭院、树木苑囿、假山叠石之间。作品跨越时间和空间的限制,将整个养蚕织造的过程浓缩在画面之中,具有典型的技术图式型绘画风格特点。

图6 清 仇英(款) 蚕桑图卷(局部之一) 绢本设色 31cm×459.5cm(全卷) 安徽博物院藏

该幅画作采用了从上至下的移动视角,从桑林开始逐步向宫室移动,宫殿建筑与开阔庭院之间女性劳作活动交织,推动画面内容层层递进。画面通过仕女的生产活动将片断的空间串联起来,卷末的宫墙中断了观看者视线,提示所有生产活动都在一个相对私密的女性空间中发生。画面有着模仿唐宋同类题材绘画的痕迹,如捣练、熨烫等场景,明显以北宋徽宗摹唐代张萱《捣练图》为粉本。

画面建筑、人物服饰、生产方式均有考究,但仕女人物形象雷同,缺乏生气。画中桂殿兰宫、假山叠石、繁茂树木,以及身着华丽服饰从事生产的仕女,并非真实生产的写照,所展现的内容乃为作者想象重构的场景。画卷创作目的大体上是满足文人士大夫对女性私人空间的幻想,以及女德、女红的教谕功能。

对于生活在中国古代的女子来说,养蚕和纺织是女性承担的重要生活责任之一,被认为是修养女德不可或缺的女红。养蚕和纺织不仅能创造经济价值,同时还兼具培养女性道德、彰显女性礼仪的教谕功能。官方基于礼仪和道德规范等原因,将女性与养蚕、纺织进行了密切的关联。

在封建社会中,纺织活动被视作从皇宫嫔妃到乡野村妇都必须参与的女性社会生活组成部分。养蚕、纺织、剪裁、缝纫被认为是培养女子勤俭、恭顺、自律等良好德行的必要方法和途径。特别是在儒学盛行的明清江南地域,纺织活动常常被视作女性妇德的自我表达,作为女性“节孝”的重要评价内容。以纺织为主题的绘画,不仅展现了纺织活动的工艺,更暗含着对女性的教谕。

图7 清 仇英(款) 蚕桑图卷(局部之二) 绢本设色 31cm×459.5cm(全卷) 安徽博物院藏

据南宋李心传《建炎以来系年要录》载,南宋高宗赵构曾说:“朕见令禁中养蚕,庶使知稼穑艰难。祖宗时于延春阁两壁,画农家养蚕织绢甚详。”[2]记录了北宋仁宗赵祯下令绘制以“男耕”和“女织”为主题的壁画的事迹,这也是目前所知最早由官方主导系统化表现“女织”主题绘画主题的创作活动。

自此以后,在官方的倡导下,以“女织”为主题的绘画被大量创作和传播,并有意无意承担了某种对女性的宣传教化功能。安徽博物院所藏元王振鹏(款)的《历代贤后图卷》(图8、图9)与仇英(款)《蚕桑图卷》有类似功能。《历代贤后图卷》为清代托名王振鹏的仿作。王振鹏,生卒不详,字朋梅,元代著名的画家,擅长人物画和宫廷界画,被誉为“元代界画第一人”。

图8 清 王振鹏(款) 历代贤后图卷(局部之一) 绢本设色 32cm×445cm(全卷) 安徽博物院藏

该画作分为相对独立的10段,描绘汉章帝养母马太后、西周周宣王姜王后、汉和帝邓皇后、汉成帝嫔妃班婕妤、唐太宗长孙皇后、宋太祖母亲杜太后、宋仁宗曹皇后、唐太宗嫔妃徐惠、宋英宗高皇后、宋哲宗孟皇后等10位历史上著名的贤后妃嫔事迹。画作继承了自汉以来中国女性绘画中的传统儒家女性规范和道德训诫。

在表现历代贤后事迹时,作品将文学叙事压缩成单一界格内的瞬间性画面。画面中箴文竖排,起到对画面内容的解释作用,同时将画卷分割成一连串相互衔接的独立“界格”。创作者采用很多当时已成定式的同类题材图像作为蓝本,画中构图和人物图像在当时的同类题材中被广泛地使用。作品采用工笔重彩,设色艳丽,人物造型工细,清晰地展现了明清时期类似教谕主题女性绘画的潮流和审美趣味。类似《蚕桑图卷》《历代贤后图卷》等具有教谕和彰显女红、女德的画作在明清时期的扬州和苏州被大量地生产,清晰地显示了市场对此类绘画的大量需求。

安徽博物院藏周用《农事图册》(图10、图11)创作于明代中期,共计二十四幅,其中三幅作品中的女性形象为我们展现出不同于“仕女画”和“美人图”的另外一种绘画风格。周用《农事图册》很大程度上也是封建统治阶层为宣扬“农为天下之大本”的重农理念、达到劝诫农耕的目的而创作的。作者周用,生卒不详,进士及第,官至吏部尚书。

作为文人士大夫,作者创作此画的目的是让统治阶层知晓民众稼穑之艰难,以进一步引起统治阶层对下层民众与农业生产的重视,起“教化劝民”的作用。在三幅以女性为主角的作品中,作者以民间风俗画的形式描绘了生活在社会底层的村妇形象。画中的村妇头裹素巾,着粗布衣衫,身边稚子相随,带有自然写实绘画特点。

画中寥寥几笔就勾勒出了封建社会农村劳作场景,展现了粗衣粝食的平民女性在乡间地头辛勤劳作的景象。劳作场景生动传神,虽然人物刻画简单概括,但为人们呈现出与妆容精致、身形婀娜、服饰华美的闺阁仕女有鲜明反差的平民村妇形象。作者在这幅描绘农事的作品中并不关注传统封建社会对女性的道德要求,而是将着眼点放到了现实的农事上,通过自然主义绘画风格为我们展现出封建社会底层农村妇女真实的生活状态。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/ahbwygmqnxtchhgyyjz_2.shtml