为了画大画,我还练出了席地而坐的功夫。我是一个意志力很差的人,从小就没有耐性,父母为我连五分钟都坐不住而头痛极了,可现在我往往连画十几个小时,现在我的家人都奇怪我的变化。我想:这是画在管教我。我靠的不是意志,我靠的是父亲留给我的一句珍贵的座右铭“自强不息”。是这句话在不断地给我新的热情,让我在做完每一个新的题目时都回到原点,重新找回自己。

我在日本还为自己找到了另一个题材,那就是日本的民间祭。民间祭是日本一个十分独特的文化现象,我在日本住了一段时间后,发现日本真是一个民间祭国,一年四季,全国各地到处都有民间祭。他们每年以同样的形式在同样的时间里举行盛大的活动。使我惊叹的是,那数百,上千年的历史,竟活生生地存在在这些活动里面,参加的人们既认真执著,又充满孩子气,既像严肃的仪式,又像是大人的游戏。在这时我所见到的日本人简直大有别于在日常的工作和生活中所见到的日本人了,显得单纯,可爱,热情,绝没有平素的拘谨和面子意识。我起初不明白,为什么这么有意思的动人的场面,内容这么千差万别又蓄含如此丰富的神秘的民间祭,却太缺少描绘它们的绘画了。后来我看的多了,也就明白了,这确实是很难描述的景。它们不是表演,没有舞台,无数的人参加,却又不是抽象的群众,在这里每一个人都是有性格,有行动的个体。而且随着时间的推移,一切都在变化。如果不是用水墨画的章法,是很难把民间祭的过程和大自然同时融到一个画面里去。同样,如果不是用水墨画有生命的线条,是很难抓住每一个人物的,于是我决心开拓这个新领域。开始时真是困难极了。既没有前例可循,又没有能讨教的导师,从起念到落笔,我整整迷茫了半年。最后,我终于找到一个窍门,那就是抛掉所有的固有观念,也抛掉想画它的个人欲望,像个孩子一样投身到民间祭中去,用不着整个身心的体会和感受去和它相处,不去追逐它,而是让它来到自己的心中。这种取材方式给我带来了极大的快乐,当我穿上和式衣裙跑到人群中去跳、去叫的时候,我觉得我的血液像是流到了一个大的循环系统里面,周围的一切都和我有了密切的关系。其后我闭上眼睛,听着那些笛音鼓声,画面自然就涌现出来。构图往往就是这样的。构图有了,下面就是落笔了。为了保持新鲜感,我往往在草图上只确定一下位置,所有具体的人和物,我都是即兴而画的。

我记得我去看姬路市的《滩喧哗祭》时,那些抬着轿子拼出一条命地打斗的几乎赤条条的汉子们太吸引我了。我越挤越接近,差点挤到轿子底下,如果不是三个警察冲过来拉住我,那一定会被踏到脚底下。大家都为我捏了一把汗,因为这个祭每年都有死伤者出现的,可是我却没有一点死里逃生的余悸,反而越来越兴奋,和那些汉子一样。到我画这幅画的时候,捕捉那些表情就毫不困难了。这就是我画民间祭的基本画法。

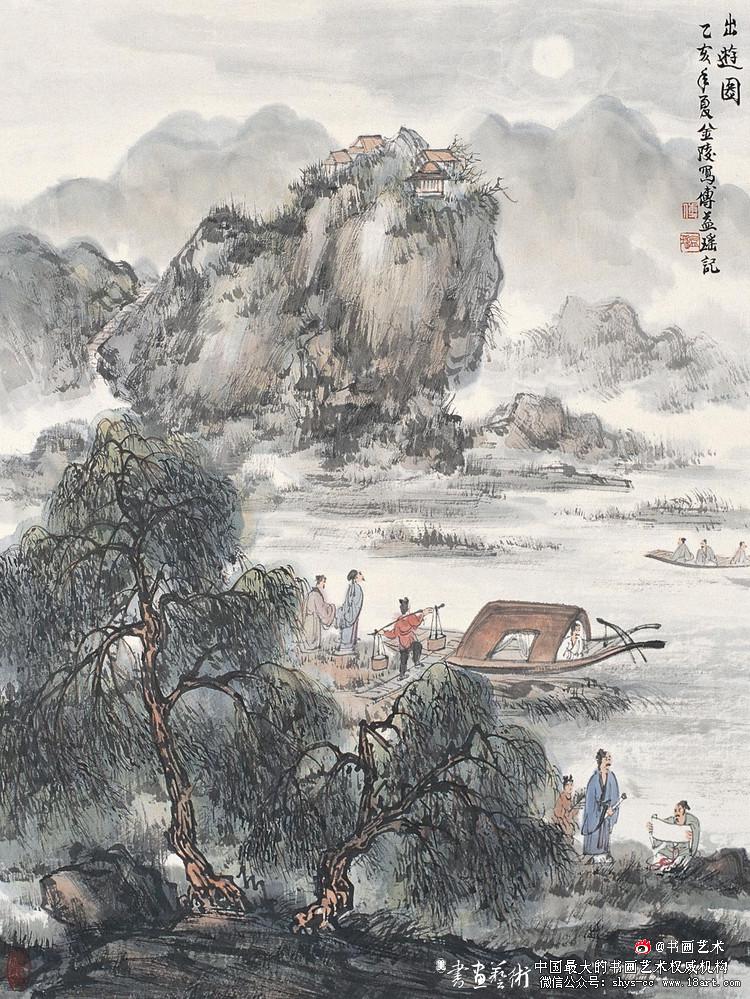

作为水墨画家,我最喜欢创作的是诗意画。优秀的中国诗词有一种伟大的美质,那就是永远不失去理想、信念和情操,而只有这样崇高的生命和自然融为一体时才会出现意境无穷的诗作,而如何表现这意境才是判断水墨画家本领的准则。父亲教我念诗时,总是说一定要念到有味道才行,这“味道”二字便是我的创作诗意的出发点。每当我品到一首诗的味道时,诗人似乎就会和我站在同一个环境里,欣赏着同一种风景,发出同样的感叹,我隐约地觉得我和诗人重叠起来。

比如画刘长卿的《柴门闻犬吠,风雪夜归人》这幅画时,艰难跋涉的归人眼前还看不到家门,却已听见狗叫,这一瞬间,夜半的飘雪像人心一样更紧了。这张画里用笔最少,而画意最多,也最难画透的就是夜雪了。琢磨夜雪的过程,也就是自己和诗人重叠的过程。“重叠”既是我创造诗意的手段,也是我获取灵感的窗户。

父亲给了我太多东西了,让我这一辈子都能去不停地享用它,咀嚼它。20多年了,不管是在父亲身边,还是后来“文化大革命”,再到1979年到日本读父亲年轻时读过的学校,还是像现在回南京老家,到世界各地开画展,我总是看到父亲的画,总能感觉到父亲一直和我同在。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/nv-er-fu-yi-yao-yan-zhong-de-fu-bao-shi_7.shtml