8月24日,第七届北京国际美术双年展主办方在网上发布了展览即将于9月24日开幕的预热帖,信息一经发出得到了新华网、国新办官网和凤凰网、新浪、搜狐等各大门户网站的竞相转载,公众号阅读量很快破万,此次以“丝路与世界文明”为主题的展览,其热度可见一斑。作为一个拥有悠久历史的大国,中国文化一直在对外交流中扮演着极为重要的角色,在中国经济取得了巨大成就的今天,中国艺术如何在更大范围、更广领域、更高层次上与世界对话,在国际舞台树立当代中国的形象,是非常值得探讨的话题。为此本报记者专访了中国美协分党组书记、驻会副主席、秘书长徐里。

创作中的徐里

记者:近些年中国美协在对外交流方面做了很多,比如即将开幕的北京国际美术双年展已是第七届,还有“互绘·相知”中国当代美术作品展,“艺术与和平”中国美术世界行等活动都很成功。走了这么多地方,给您印象最深的交流活动是什么,有什么体会?

徐里:今年5月,“艺术与和平——中国当代美术作品展”走进意大利,引起了很大反响,中国与意大利代表东西方文明的两座高峰在罗马进行了艺术上的对话,中华优秀的传统文化、核心价值观得到了进一步彰显,提振了我们的文化自信。面对当今世界的不安宁,欧洲恐怖主义的活动猖獗,展览作品中期盼和平的主题受到了意大利观众的欢迎,《家园》《芦望之一》《筷子树》等作品呼吁人们保护生态环境,维护和建设人类赖以生存的共同家园。向往人类和平,关爱地球家园引起了西方人强烈的共鸣,由此可见习总书记提出的“命运共同体”论断所具有的普世价值。

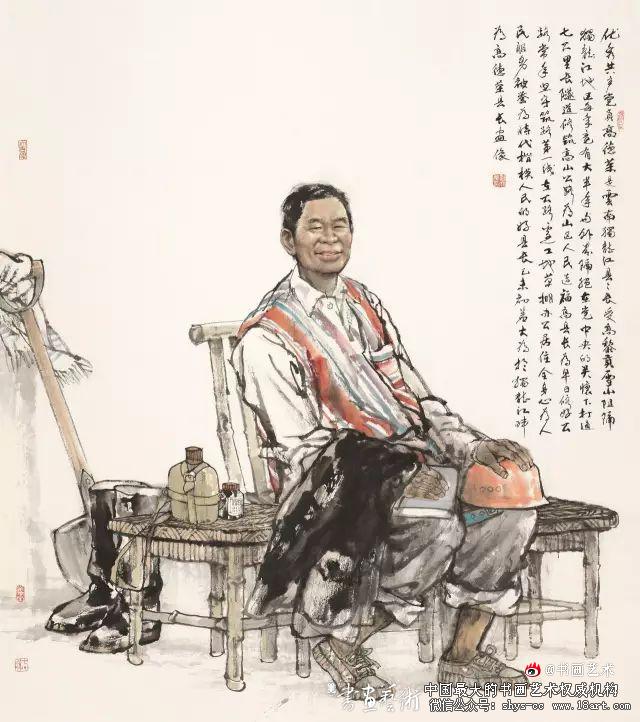

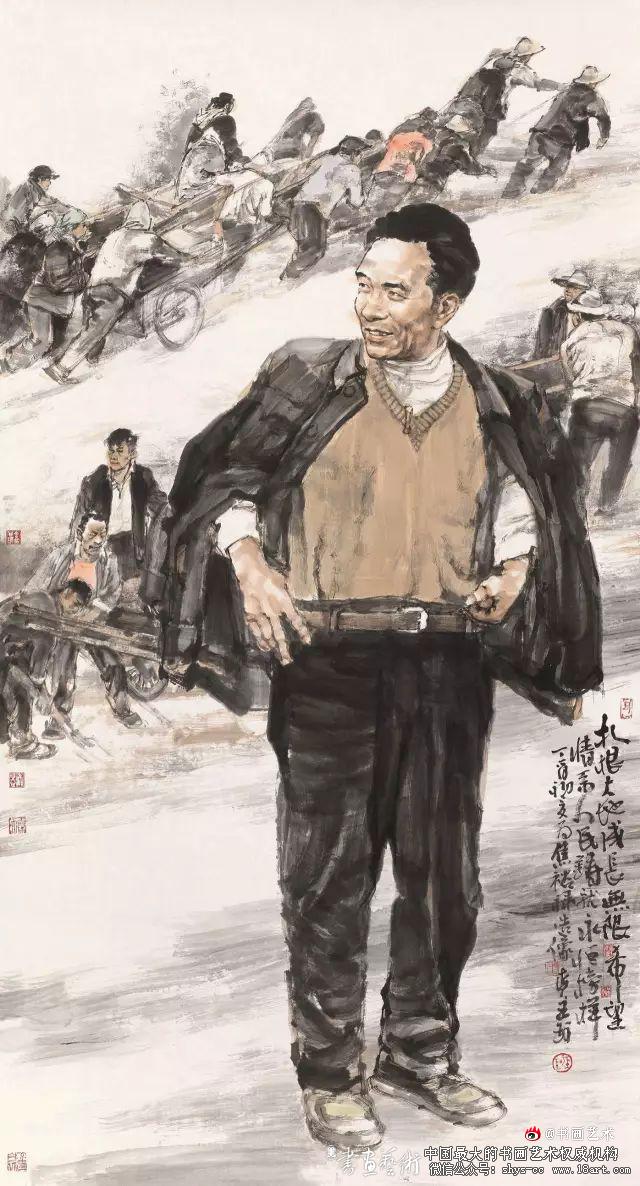

赶墟的彝人(中国画) 刘大为

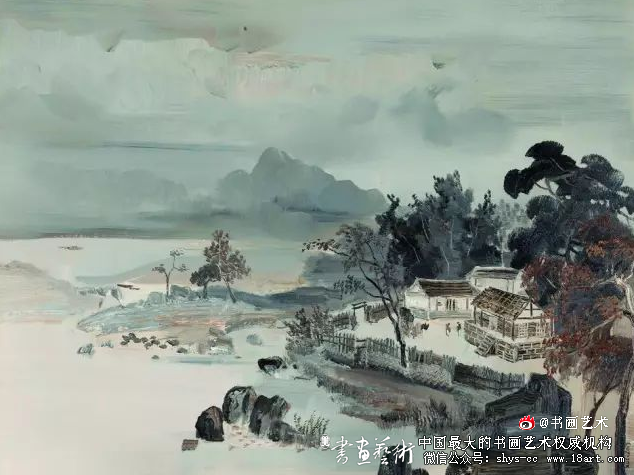

家园(油画) 徐里

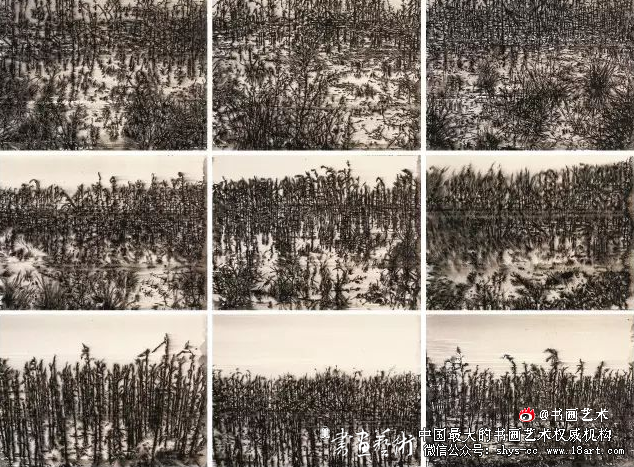

芦望之一(水彩) 许江

天人合一 —老子(青铜) 吴为山

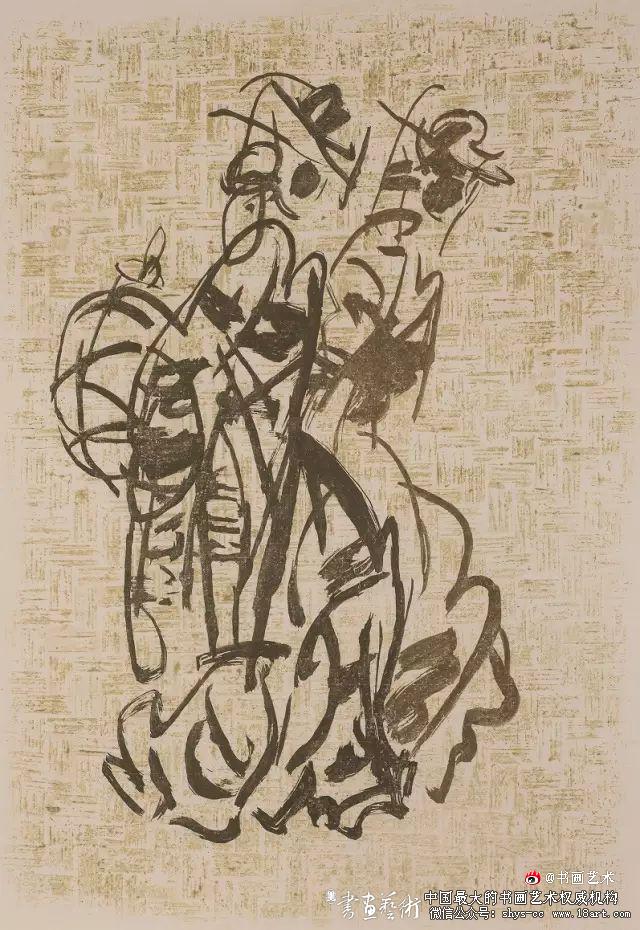

奔(水印木刻) 阿鸽

要提升国家的文化软实力首先取决于你给世界展示了什么,作为艺术创作者要有文化自信,用具有中国文化、中国元素、中国精神的作品影响世界,让西方接受中国的审美艺术,感受独具东方意韵的中国文化。

今年北京国际美术双年展共收到120个国家四千多名艺术家的应征作品一万余件,双年展从首届举办到今天已有15年,参与国家的数量从首届的45个增加到102个,今年是首次破百。可以看到“丝路与世界文明”的主题得到了全世界艺术家的响应,丝绸之路不仅是东西方贸易往来之路,更是世界文明交流之路,人类心灵相通之路,各国艺术家对丝绸之路的关注度和参与热情是空前的。中国作为世界第二大经济体已经为世界贡献了一个不一样的中国,尤其在党的十八大以后习近平总书记的大国外交策略使得中国的国际地位和影响力逐年提高。在中国取得巨大经济成果的今天,提升中国的文化软实力是我们必须要完成的课题。

记者:美术作为展示国家形象的重要载体,为中国塑像,举足轻重。您认为什么样的作品最能代表中国声音,展示国家形象?

徐里:今年7月,习近平主席对德国进行国事访问并出席在德国汉堡举行的二十国集团领导人第十二次峰会。同期,中国美协承办了在德国柏林举办的中国美术作品展,题为“感知中国·最美中国人”,取得了很好的效果。我们选择了中国艺术家和中国人民心中最美的形象,这其中有《雷锋》《高德荣画像》《焦裕禄》等时代楷模,也有《风雨兼程的乡村邮递员》这样的普通中国百姓,76幅人物画连在一起构成了中国最美的群像长卷,中国人民的勤劳、善良、智慧以一种直观、生动的方式呈现在了国际友人面前。德国观众在这些作品前驻足,通过这些艺术作品触摸当今中国的时代脉搏,了解当今中国的时代风貌,这种方式对中国文化和价值理念的宣传与传播是潜移默化的。

高德荣画像(中国画) 刘大为

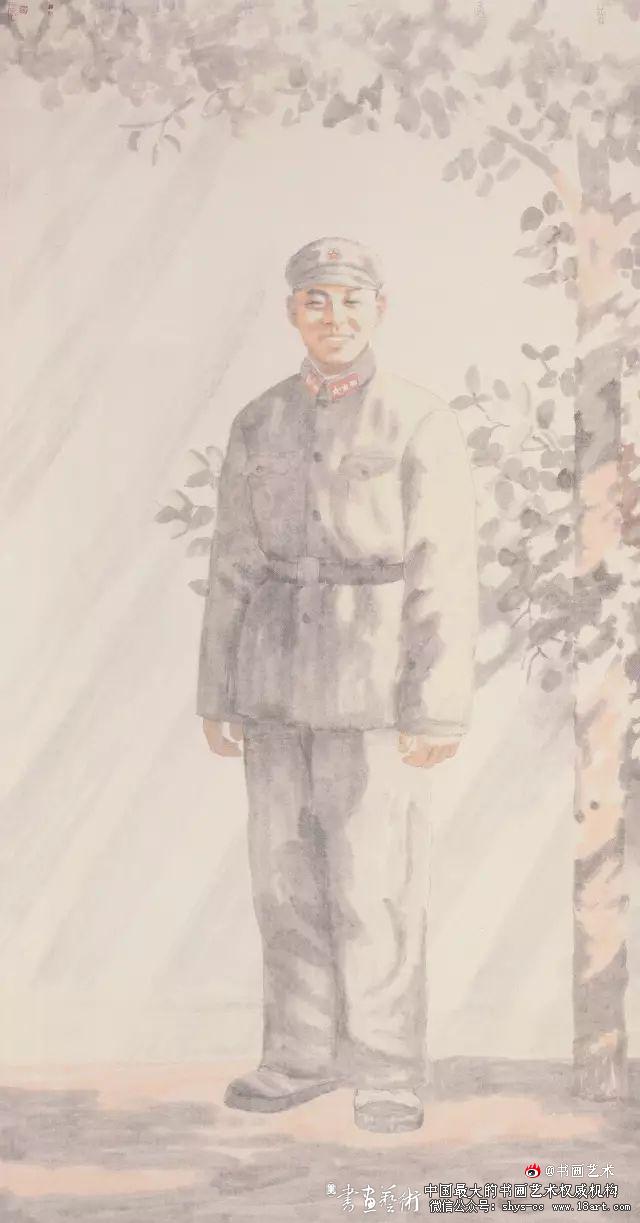

雷锋(中国画) 田黎明

焦裕禄(中国画) 王珂

风雨兼程的乡村邮递员(中国画) 彭华竞

精神力量是艺术之魂 宏大叙事才是正道

记者:“最美中国人”展示了时代进程中的中国人物群像,作品思想厚重,时代感充溢。与此相同,党的十八大以来中国美协组织策划的一系列主题性、主旋律、重大历史题材的创作活动,比如中华文明历史题材美术创作工程对五千年文明史的梳理与存像,纪念建党九十五周年作品展对中国共产党宏伟业绩的讴歌,纪念红军长征胜利八十周年的十二幅巨作对长征精神的再解读等,这些对美术界产生了哪些重要的创作方向上的影响?

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/xu-li-dang-jin-zhong-guo-ying-gai-gei-shi-jie-kan-xie-shi-me.shtml