20世纪20年代至30年代是 私人藏家将古画集中出版的时段,在高野侯(1878年—1952 年)及郑午昌的积极推动下,中华书局版藏画集陆续面世, [14]其中如1919年《梅瞿山黄山图册》(唐吉生藏,高野侯鉴 定)、1930年《石涛和尚山水集》(大风堂藏,郑午昌、张善孖鉴定)、1933年《华新罗人 物山水画册》《黄瘿瓢人物山水 集锦》《陈老莲归去来图卷》 (两峰草堂藏,郑午昌、黄般若 鉴定)等,画册常置沈子丞案 头,为之后的创作研究带来持续 性影响。 1920至1930年的海上十年, 对绘画的新认识集中体现在广益 书局1933年出版的《沈子丞集古 人物画谱》中。前文提及的丙寅 美术社好友蒋润生在序言中说: “余友沈君素精六法,以书画感 人,尝图前贤事迹,编为画谱。

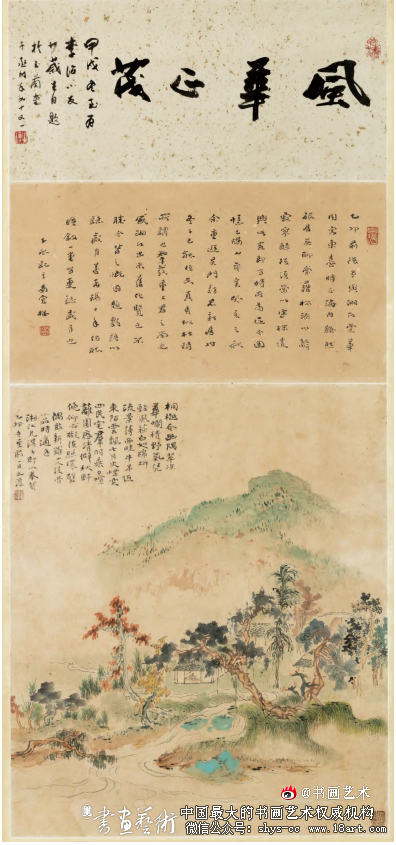

沈子丞 仿新罗山人没骨山水小品 90cm×42cm 1975年

稿成示余,余于画理虽属门外 汉,然观其好善之诚运匠心于德 化之中,所谓技近乎道者。”可 见其不仅是绘画技巧的总结,画 谱体现的“前贤事迹”也承载着 一定的德化作用。画谱中临仿的 陈洪绶、仇英、华嵒、费晓楼、 顾洛等143幅人物作品,正是对 此前观摩学习的总结,体现了 人物画技法多样风格的尝试。芭 蕉、桐树、梅兰竹菊、松柳、莲 花、菖蒲、书卷、香炉等文人画 符号贯穿全书,以诗意化手法表 现的读书、题画、策杖、论道、 弹琴、吟诵、对酌、放舟、赏月 等主题,及倪瓒洗桐树、诸葛亮 修身养德、伯乐相马、苏东坡游 赤壁等古代典故,显示了沈子丞 对文人审美及儒家传统的认同。 风格上,在继承“改费”一派秀 润纤细特点基础上,素淡醇厚之 风已初见端倪。 《画谱》中所涉及的题材 在沈子丞其后几十年的创作中持 续呈现,于不同时代、心境下赋 予新的演绎。

沈子丞 南云楼读画图 52cm×56cm 1979年

其中如文人画常表 现的“抚琴”主题,在20世纪40 年代的《抱琴图》《青山吟怀》 《桐荫萧韵》《昭君出塞》《花 阴吹笙》《琵琶起舞图》与晚年 的《停琴听泉图》《松壑鸣琴》 《东山丝竹图》《援琴高趣》 《月夜鸣琴》《援琴得高趣》 《弹琴图》中,均以鸣琴诗句入 画,绕梁之音仿佛响彻耳畔; 另外,沈子丞常借“对酌”主题畅叙幽情,华人德曾在文章中回忆 沈老在灯下趁微醺挥毫的场景。[15] 尹 石先生亦曾提到沈子丞善饮,每每画 到与“饮”有关的题材,笔触就豪放 起来,题诗亦一反常态,变清丽为沉 雄,诗风为之壮阔。[16]从20世纪30年 代的《南山进酒》《柳下闲酌》,60 年代的《醉八仙图》《醉里乾坤》到 80年代的《春社醉归》《太白醉酒》 《松荫小酌》《且进怀中物》《疏林 飞泉图》,笔墨中传递着人生各阶段 的心境变化,作于生命最后岁月的 《白发渔樵》,引明代杨慎《临江 仙·滚滚长江东逝水》诗句,畅抒面 对跌宕起伏人生的豁达胸襟。 画谱中多幅罗汉绘画,已呈现趋 于成熟的衣纹表现手法。20世纪30年 代沈子丞为上海吉祥寺雪悟上人绘制 的《白描罗汉》扇面,他颇为满意, 题曰:“以卷云法成之,自觉别成一 格。”此法随后运用于《梧桐画阑月 明斜》对仕女衣纹的处理。60年代所作 《十八罗汉卷》,线条俊朗,已至空灵 澄明之境。华人德先生在卷后评价其 “笔墨苍润、气息高古,论者以为在费 晓楼、改七芗之上,洵非虚鉴”。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/ChenZiHuiHuaFengGeDeYanBian_4.shtml