(二)语言结构的异同

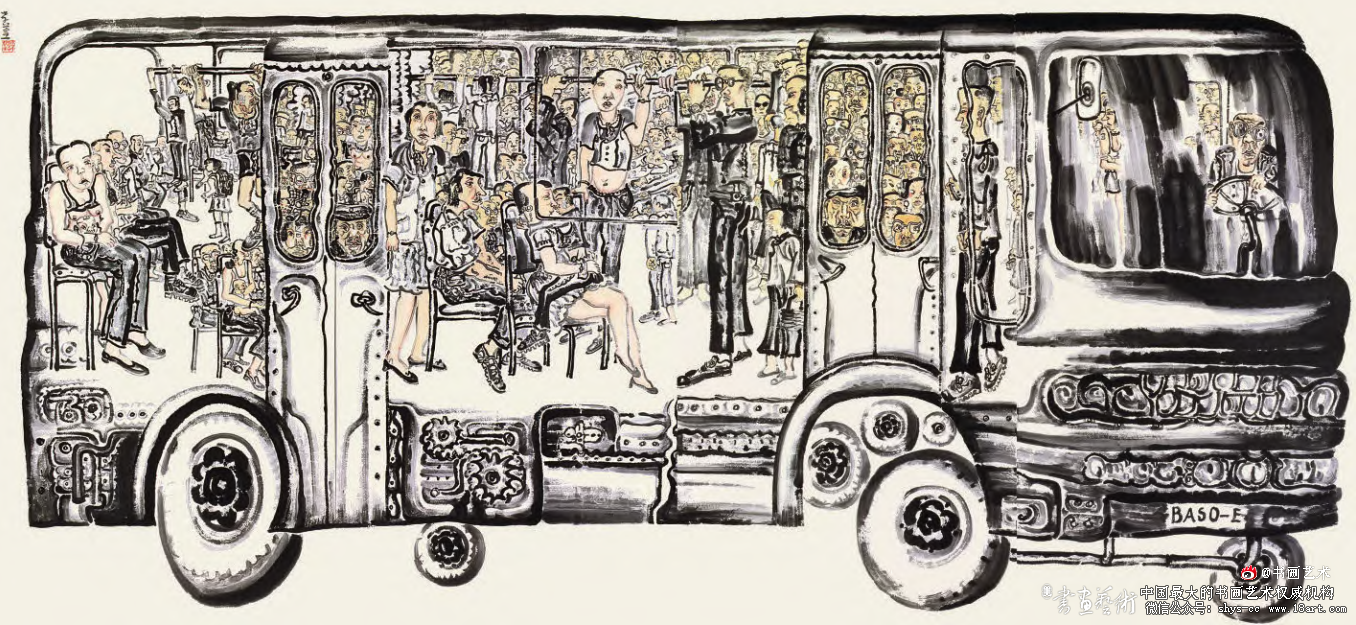

1《大轿车》

《大轿车》(图3)作为一个范例, 展示了艺术家对都市水墨的持续探索,并 在个人表达方式和艺术手法上获得了相对 的成熟和完善。该作品创作于1995年,描绘了一辆可容纳百人的大型公交车(当时 天津有那种前后两节中间用类似手风琴褶 的部分连接在一起的公交,学名叫“铰接 式公交车”)。画家以“解剖式”手法绘 制汽车,掀开一边的铁皮,将汽车内部零 部件如发动机、轴承、油管、底盘、轮胎 等裸露在观众面前。

通过透视扩大内部空 间,把各种职业、各种年龄、各种层次、 各种身材的形形色色百余人放置于本来硕 大却因无法容纳更多数量的人而显得局促 拥挤的空间,前后车门、玻璃窗中密密麻 麻的大小头像,由远及近用摆脱焦点透视 的却是近实远虚的方式处理,靠近前门处 竟然有人被夹在了半开半闭的长条玻璃窗 间,是那个年代的真实写照,带有一点市 井痞气的司机看似悠闲地握紧方向盘满载 着一车人,车里的人或麻木,或呆滞,或 诡异,或狡黠;有深情相拥的男女情侣、 哺乳的母子、背包的小学生、无处立锥的 悬浮地拉着手扶杆的青年、斜眼窥视他人 的男人,社会百态、芸芸众生相被刻画得 生动而契合。

图3 李孝萱 大轿车 纸本设色 179cm×400cm

画家的构图采用的并不是西方科学的焦点透视,也并不符合中国画的观察 方式,他的形象取材也不是照片式的搜集 与摹写,里面有来自课堂写生的形象,有 生活周遭人的记忆,还有一些城市速写和 人物的再组合创造。其人物造型的处理不 受传统水墨与近代写实水墨(徐蒋体系) 规范的限制,他强调造型是笔意、心意、 情意的结合,这与表现主义的崇尚个人感 受、灵魂心性是相通的。

无论形象还是空 间把握都是移动记忆性的,整张作品是六 尺整张的四联巨幅创作,汽车把近乎正面 的角度和侧面的X光般透视的角度“掰” 到了一个平面,画面有着“饱胀式”向外 扩张的构图。汽车外观上的庞大和内部的 拥挤、狭窄、密不透风,硕大的汽车对现 代城市空间来说却是渺小的一个缩影,这 种大小、多少对比形成的繁密给人一种无 法言喻的窒息感。

李孝萱不是完全架空地一味学习 西方。他善用短粗胖笔(笔肚较短的毛 笔),用笔取自八大山人,中锋圆融、 笔笔劲道,可以从《大轿车》巨幅作品看 出,保证笔线的质量难度非常之大。汽车的主要架构、车门、车窗采用不同的线 条,浑然粗壮的外部轮廓线把笔墨的气息 聚拢在内部空间中,内部有果敢的直线, 也有富于韵味的曲线,更有丝毫不懈的细 节(车门板上的铆钉、车胎的螺丝等), 墨色布置上外重内淡,外整内细,大笔泼 墨和小笔勾勒相结合,同时运用笔墨制造 出不同的质感,汽车铁皮的金属感、轮胎 的橡胶感、玻璃的反光度、各色人物衣着 的布料感。画家对于画面关系、全局的把 握和细节的处理都有非常好的掌控力,可 见其深厚的功力。

2.《大客车》

2013年的《大客车》(图4),同样 是密集的一群乘客置于公共汽车内,前面 已经提到,这个时期很多家庭拥有小汽 车,公交已不再是人们必须选择的工具, 但我们看到此时的客车跟18年前相比,并 不是专门出行的工具,它是一辆现代的 双层旅游巴士,车上的乘客身份发生了转 变,由本地人为主变成了来津观光的外地 游客与本地人相夹杂。

构图上是之前的沿 用,汽车单侧处理成透明状,将人物和机械零件全部裸露,不过汽车前者(《大 轿车》)朝向右,后者驶向左(《大客 车》),也许画家有某种寓指不得而知。 尺幅比之前更加巨大,宛如壁画般,横 9.8米、纵3.2米的七联画,是画家职业生 涯以来最宏大的作品之一,展现出画家的 持续挑战与创新。

李孝萱对于时代潮流的洞悉是异常 敏感的,总能抓住当下典型的时代符号。 这是天津从地方都市文化向全球文化转型 的阶段,在2010年后新兴的数码电子产品 成为都市人生活不可或缺的组成部分。

苹果电脑的标志赫然在最醒目的中央位 置,无论老者、妇女、年轻人皆手持手 机,车厢内充斥着“低头族”和“手机 族”,打电话的、玩游戏的、睡着也握着 手机的。手机款式品牌也相当具有年代特 色,其中iphone最为常见。细节把握上更 胜从前,比如汽车品牌奔驰的标志,中层 封闭铁皮上的Macbook,售房广告植入, 车门上UNIQLO、hotwind,车牌号码等[2] 各种英文字母、数字、印刷的中文字体, 有些是直接书写的,有些则运用了拼贴的 方式展现。

此外,造型处理更加简约、符号 化。画面整体有几个色块的布排,高饱和 度的黑、暗红,其他颜色均控制在灰色调 之间,赭石和淡墨作为其中的主要组成, 又以白色作为虚淡和提亮点。黑白灰几个 色度反复出现与布局使得画面层次鲜明、 丰富又不失秩序感。

穿着低胸的黑色礼服 裙裸露红色上半身两次出现的女子,红上 身与黑色裤装的拉手男女以及全身黑西服 倚靠栏杆的男子,抱小孩的拉着礼服女的 红头男子,这几个重色调人物成为跳跃、 分隔画面的重点。值得注意的是《大客车》的人物形象与前者相比,并不是一一 刻画,前者的人物虚实、远近关系用的笔 墨详略的处理方法,即便如此远处的人物 的五官、衣着等也是有所刻画的;而后者 处理更为大胆,也就是敢于“符号化”, 有些人省略五官,有些人就是个白影, 有些衣着的处理外轮廓就控制在基本形 内。[3]

每个部分基本有一两个从面部到衣 纹刻画深入的人物,甚至可以说是一丝不 苟,虽然不变的是笔墨的讲究,但衣纹的 处理方式已经完全不同于传统的十八描的 处理办法,具体说是衣服更加挺括,更富 线条感,仿佛高级定制西装,仅在人体结 构转折处如颈肩、腋下、肘部、膝盖等有 简约的衣纹组织。整体风格充满现代感, 形式简洁而有力。

(三)艺术风格的发展变化

以水墨画表现当代社会、都市的景 观、现代交通工具这些新课题,其实都 是传统中国画中无法借鉴的,传统水墨本 身是封建农业社会的产物,是文人士大夫 出世寄情玩弄的载体,山川田野自然、花 草鸟兽、文人雅士仕女题材才是中国画擅 长,而进入现代都市这一切完全无从寻找 头绪,所以对画家提出了相当巨大的挑 战,每次推进都是一次创造。

如果说李孝萱大学毕业后的几年对 城市环境、都市符号的关注是时代产物、 心性使然的推动,那20世纪90年代的一批 作品《大轿车》等就是主动选择、主动 表现的创造期,而2010年前后的大批作品 (包括《大客车》)则是多年探索研究实 践的成熟完善期。 《大轿车》时期,酣畅恣意,笔墨由 浓转淡、由湿到干,自然而又含混,有着 生动泉涌、才思外露、大胆不羁之感,年 轻人生龙活虎的劲头跃然纸上。而在2013 年《大客车》时段,笔墨表现更加丰富, 甚至尝试现代主义美术的多种手段诸如拼 贴等,造型提取更加主动符号化、抽象 化、图形化,更加值得推敲和耐人寻味, 注重画面的构成意识,此种意识此时甚至 已经大于笔墨本身,这也许是画家足够成熟后的一种“忽略”,多年的笔墨积累, 已不再需要将所有精力放在技术层面的考 量上,而是自由地表达形而上的精神意 义。

此时,精神意义和水墨表现的深化、 画面的精粹化已经成为这一时期的重点。 笔者认为,其前期和后期各有特 点,是艺术家发展成熟的重要阶段。前期 充满即兴和随机性,靠感觉支配,年轻时 期的真实、冲动、纯粹都是珍贵的财富。 而后期则更多地涉及理性和秩序,情感被 思考和积累引导。作品是长期实践和经验 的结晶,是随着年龄增长思想的深入和形 式的成熟完满的产物。如何在个人创作中 调和这两个阶段的特点,是每位艺术家和 创作者必须面对并解决的问题。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/LiXiaoDuShiShuiMoDaJiaoCheYuDaKeCheBiJiaoYanJiu_2.shtml