二、刀笔相承 使刀如笔

刀法是篆刻艺术的重要表现语言,是表达作者思想感情的特殊手段,也是形成篆刻家个人风格的基础。刀法是篆刻艺术的一种技巧,表现字体的笔意。它通过刀与笔,将篆书的笔法,以及点画的笔力、笔势,都表现出来。刀在石上镌刻所产生的一种特有意味,即所谓的“金石气”[9]63。篆刻刀法基本包括“切刀”与“冲刀”。“切刀”法是浙派篆刻代表性的刀法,用以表现气息古朴、具有“金石味”的笔画。“切刀”指先以刀尖顶住线条一端,而后以笔画边线为界,以刀刃切入石中,刀刀相复,刻出笔画一侧后,再以相同方法刻出另一侧。由于刀切入印石时,用力有轻重、缓急,刀痕有长短、欹正,因而笔画两侧有流利、迟涩等众多不同的刀痕变化,其线形具有不同程度的粗细、曲直变化,其线质亦具有含蓄之力和节奏之感。

邓石如白文印《渔樵寄此生》便具明显的浙派风格[9]65。“冲刀”是邓石如代表性的刀法,是指将腕力、指力齐发于刀刃,抵石前行,刻出爽利与流畅的线条。我们可以从邓石如的作品中看到他运用灵活的刀法表达出来的笔意[7]35。这种“冲刀”法不仅是邓石如的刀法,也是皖派篆刻与浙派篆刻的重要区别。

它是指先以刀尖顶住线条一端,刀刃靠于线条一侧,然后用腕力与指力推刀前行,用同样的方法刻出线条另一侧。这种刀法所表现出的线条婉转流畅,富有弹性。除邓石如外,吴让之、吴咨、徐三庚等人均为运用“冲刀”法的代表性篆刻家[9]65。我们先从邓石如不同年代创作的白文印、朱文印对其刀法进行分析。

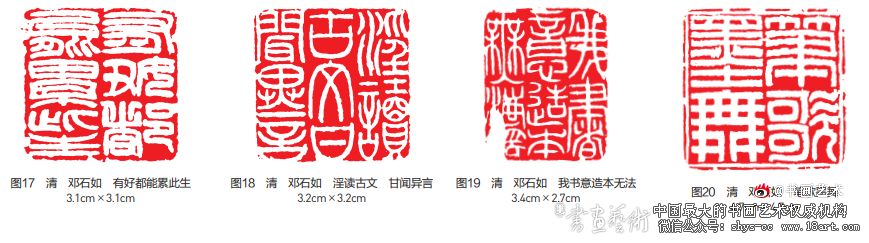

邓石如白文印《有好都能累此生》(图17)款署:“顽道人作。”“以刀法传笔意”的理念在这方印章中诠释得很到位。此方印用刀的提按表现明显,体现了笔画的粗细对比。“有好都”与“能累此生”形成明显的疏密对比,穿插呼应,浑然一体。邓石如的篆书在吸收前人篆书精华的基础上,别具一格,自成一派。他将自己的篆书与篆刻融会贯通,互参互补,以书入印[9]63。

白文印《有好都能累此生》中“好”为异体字,为元明清印人之刻法,《说文》、汉印中未见;“此”“生”两字挪让,占据印面六分之一面积;“都”字“邑”部下方刻意留红,与“好”“此”呼应,形成斜对角疏密对比之势[5]9。《淫读古文 甘闻异言》(图18)一印,邓石如39岁所作。此种白文印的编排,可谓前无古人,线条疏密有致,冲刀的运用已相当成熟。“甘”“古”两字笔画较少而占全印的空间较多,这种变化在汉印中十分常见。

邓石如46岁作白文印《我书意造本无法》(图19),款署:“戊申初冬,咏亭先生属,古浣子琰。”此印刀法与早期作品《西湖渔隐》相近,一样的尖头起尾,不同的是篆文更有疏密、挪移的变化。此印表现出了邓石如刀法中的笔墨意味,通过刀的提按表现出线条的轻重变化。“我”“意”两字虚实结合,灵动多姿,圆弧笔画穿插避让,互相呼应;“意”“造”两字既得篆书的浑厚圆转,在刀法呈现上又有笔意的灵动。

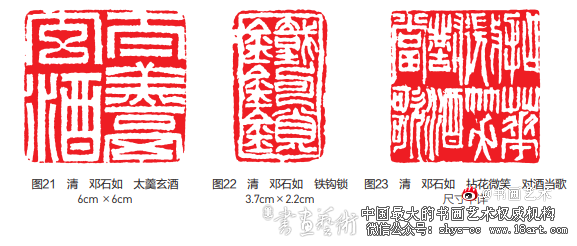

《笔歌墨舞》(图20)一印,为邓石如41岁所作,款署:“笔歌墨舞。古浣子篆赠兰泉先生。时癸卯九日。”布字平正方直,边栏残破,做弱化处理。幸有“歌”字“欠”部有取势波动之特点,否则此印与一般白文印无异。此印具有邓石如白文印的典型边线形式,四条略细于文字笔画的线条紧逼全印四周,刀法以冲刀为主。 《太羹玄酒》(图21)一印,“羹”字的“羊”字头最上部的两横较细,“玄”字的中部较细,这两部分是全印的精彩之处。整印的形状亦是方形,字形也较方,邓石如让文字逼近边框,全印四边留红,并进行残破处理,使印中文字气势更为宏大,且生动自然。

《铁钩锁》(图22)一印款署:“两峰子写竹用此三字法,古浣子作印亦用此三字法。”其中“两峰子”指罗聘。印文“铁钩锁”有三个“金”部,篆形相似,有细微变化。“铁钩锁”三字篆刻刀法为双钩画竹的笔法,相传南唐后主李煜擅用此法。邓石如认为双钩画竹与篆刻创作相通。用冲刀的方法表现笔意,这种“使刀如笔”的状态使印面呈现出刚健挺拔之势。

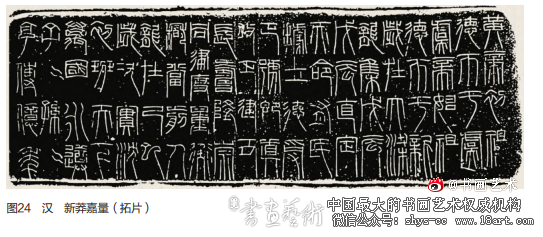

“铁钩锁”三字均为左右结构,笔画之间残破粘连,使全印浑然一体。《拈花微笑 对酒当歌》(图23),白文印,采用了均衡布局的方式。文字借鉴《新莽嘉量》(图24)的篆字体势,整体重心上置。此印通过刀法的轻重表现线的粗细变化,其转折处以方折为主。其中还运用斜线的处理方法,线条的搭接处呈现出凿刻的痕迹,有赖于邓石如“以刀法传笔法”的篆势处理。

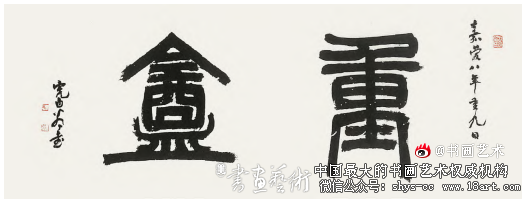

图25 清 邓石如 重盦 尺寸、藏地不详

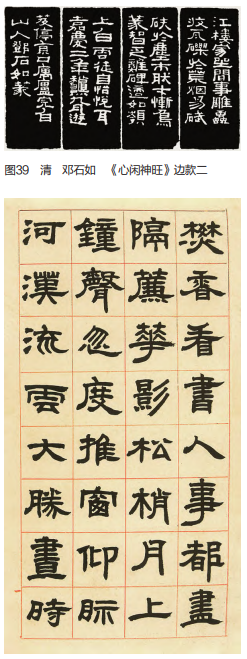

《河声岳色》白文印的精彩之处在于刀法的畅快淋漓,冲刀于石面的状态,一览无余,边栏的围合又将空间虚实合一地统一在方寸之内。冲刀形成的边缘线残破的印面效果,有摩崖石刻穿越千年的沧桑质朴感,厚重之中多了生辣,将“刀笔相师”诠释出活泼古拙之意趣。这种冲刀形成的线质,在其晚年篆书横幅《重盦》(图25)中体现得极其充分,“重”字线条老辣浑厚,斑驳的金石气息扑面而来。

这种老辣的点画质感在其《世虑全消》(隶书四屏)、《张子东铭篇》(隶书八屏)等隶书作品中亦有精彩呈现;而字法在《白氏草堂记》(篆书六屏)中体现得极其充分,如《河声岳色》中“色”字篆法体势风格与前者一致。《十分红处便成灰》(图26)朱文印将邓石如篆书的“婀娜”特征表现得极为充分。此印整体空间做“三二二”布局,其中“十”“分”二字置于同一空间,“十”字的横画有隶书笔意。冲刀的手法在空间上将篆书婉转的笔意表现得极为准确,通过张力十足的弧线与笔画间的相互穿插体现出朱文印刚健与柔美的对立统一[7]25。

图40 清 邓石如 赠肯园四体书册(局部) 尺寸、藏地不详

《完白山人》(图27)朱文印的整体文字取法侧重于汉碑额文字体势,而在用刀上所体现出的笔意更好地还原了汉碑额文字的斑驳与苍茫气息。尤其是“完”的“宀”头呈现的边缘线残破的刀味,很好地体现了冲刀在石面所产生的运动状态,适度的残破感体现了运刀的速度与执刀角度的结合。“山”字的竖线基本都是向线用刀,这种冲切结合的刀法完美呈现了汉碑额文字的拙朴厚重感。

《以介眉寿》(图28)朱文印的线条边缘体现出邓石如很强的控刀能力。刀在石面上所形成的崩裂效果在线条边缘上体现得极为出彩,边栏的适度残破使印章在空灵的风格之外又多出一分厚重感。邓石如在篆刻作品中,很好地实现了刀法与其自身篆书笔意的融合。其中“以介”与“眉寿”存在强烈的疏密对比,黑白关系十分清晰,曲弧线的空间安排使印面形成了虚实相生的空间效果。

邓石如篆刻风格的演进与邓石如篆书成就的发展是紧密关联的。邓氏这种多元风格的印风,同时成就了其特有的冲刀法。随着邓石如篆书的成熟,这种笔意的表现对刀法的要求就越高,促进了“刀笔相承,使刀如笔”的邓氏篆刻风格的形成。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/ycscgydsrzkysfgscwl_2.shtml