他的书法发展与 风格演变,大体可以分为三个阶段:[1]

1基础学习时期(1909年—1933年)。这期间刘孟伉进行了扎实的 童子功练习,在刘贞安的指导下,重点而深入地临习数家,直至可以背 临各碑。同时,他转辗各地教学,学识上也有了坚实的积累,其作品以 对传统经典的继承为主,创作上主要取法唐人楷书,又重点深入地临习 汉隶、秦篆等碑帖。

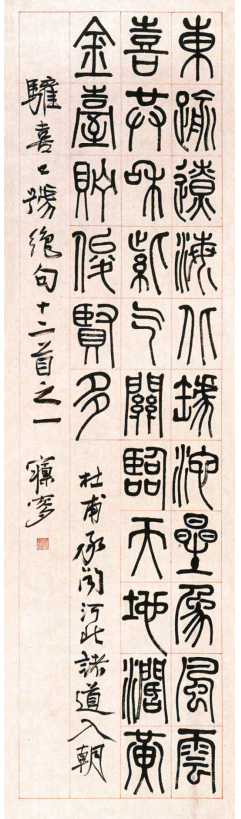

刘孟伉 篆书 杜甫《承闻河北诸道入朝欢喜口号绝句十二首》之一 131cm×46cm 释文:东逾辽水北滹沱,星象风云喜共和。 紫气关临天地阔,黄金台贮俊贤多

2.创作过渡期(1933年—1952年)。这也是刘孟伉游历奔波各地、 艰苦生活、磨砺性格的时期。这一时期,他辗转各地从事地下斗争,公 开卖文鬻字、刻印,所写作品数以千计,但今天留存下来的并不多,主 要是一些榜书,同时亦有一些篆书、行书对联、条屏等。其书法特点主 要是:篆隶书完全取法古人,法度森严,线条圆转,但笔力尚显不足, 个性特征并不鲜明。楷书方面,功力深厚,融古出新,有较强个性特 征。例如其代表作《刘贞安传》,既有欧体的紧结峻峭,又不乏颜体的 豪放大气,笔力劲健,传统功力极为扎实。行草书方面,仍较偏重传 统,受二王、颜真卿、苏东坡的影响甚浓,点画丰腴秀润,笔势奔放灵

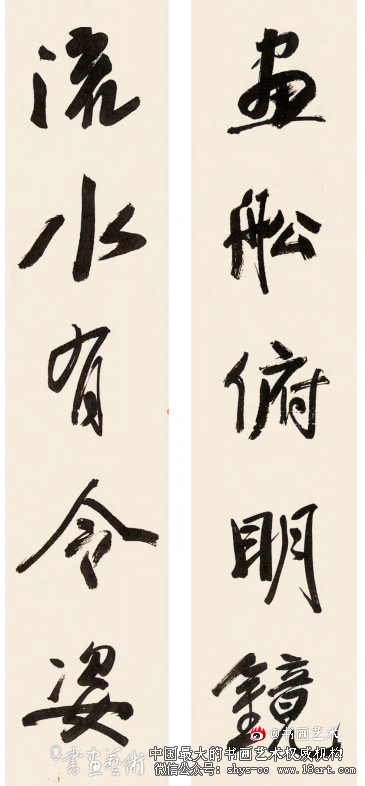

刘孟伉 行书对联 120cm×25cm×2 1963年

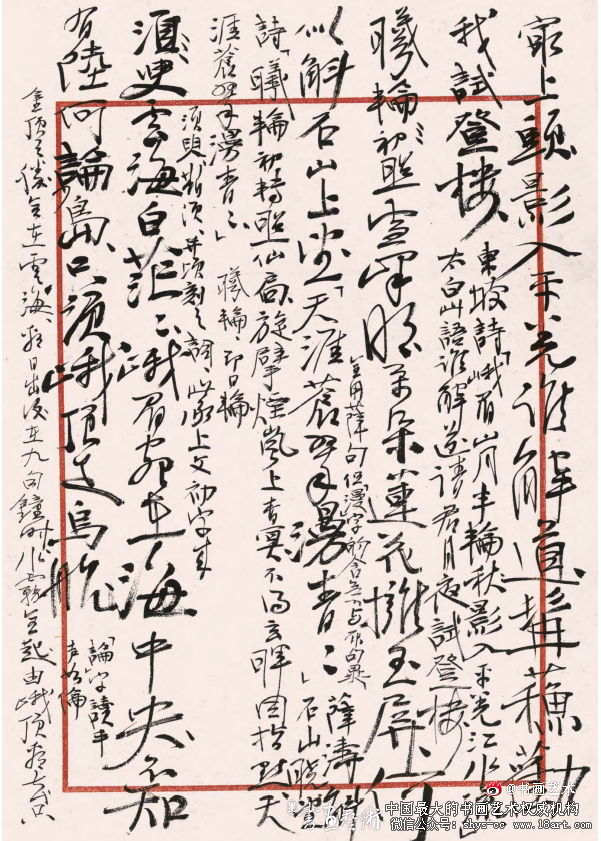

3.书法作品全面成熟时期(1952年后)。此时期随着新中国成 立,他在政府部门任职,而后调任四川省文史馆。颠沛辗转大半生的 刘孟伉终于有了安定的生活和充足的时间从事艺术创作,所留作品也 以这一时期最为丰富。行书如《游峨诗稿》《庚辛坠稿》;隶书如为 武侯祠所书长联《一抔土、三足鼎》,为谢季筠所书毛主席词《十六 字令》;楷书如为平江公路所书《纪念碑》、毛主席诗《登庐山》 等。尤其是行书《游峨诗稿》更是堪称出神入化,代表了他书法艺术 的典型风格。

三、刘孟伉书法的审美特征

1点线生辣刚健 刘孟伉的书法点画线条善以瘦硬挺括的形质来表现,这或许也 与他一生漂浮辗转,历经枪林弹雨,与命运抗争的人生阅历有关,当 然和他的书法学习之路以及审美取向更是密切相关。刘孟伉早年深入 临习过《礼器碑》《张迁碑》等,这都使他对书法的瘦劲之美有了更 多的继承。他善于以篆隶之笔融入行草,多用中锋、藏锋以及方折之 笔,以果敢、峻拔的提按、起收笔来表现点画线条的自然、老成。他 在很多隶书的横竖收笔时均一任自由,戛然而止,如折木之形态,斩 钉截铁又富有厚重度。他的行草书笔画虽瘦,但却不漂不滑,沉实稳 重,遒练劲健。

刘孟伉 行书 《游峨诗稿》之三

即使细如发丝的线条也显得力透纸背,显得刚健雄浑

而多戈戟森森之气。他书写的速度亦沉着而迅捷,用笔疾若惊鸿,纵

横恣肆。在书写过程中他很好地把握了用笔之涩意,如逆水荡浆。在

这种迅疾而具有涩感的行笔中形成了他书法线条的老辣雄放。在行草

书书写中,他以中锋挥写居多,呈现遒劲、健拔,刚毅壮直的骨力。

他的书法线条中亦善运用露锋。起收两端棱角铦利,如利剑长戈。同

时他在字中的很多竖画喜欢向左长杀,撇、捺放纵之极,形成“利剑

截断犀象之角”,如“万钧之弩发”的劲健笔势,突显其点画爽利及

结构险峭的一面,突显了瘦硬、劲健、倔强的刚健生辣之美。

2.节奏明快潇洒 刘孟伉书法富有明快潇洒的节奏与韵律变幻之美。早年历经众 多磨难而不为所屈,养成了刘孟伉洒脱不羁、笑对人生的性格,这在 他的书法中也有所体现,那就是用笔上驾轻就熟,不为成法所囿,书 写自然,节奏明快,刚健清新。他的隶书并不斤斤于点画波折,起收 笔处十分迅捷,形成爽健的杀锋。他的行草书用笔更为自由,时而大 胆地放纵撇捺和竖弯钩以调整行气章法,时而又大胆地改变字内主次 结构空间的常规比例,显示出非凡的书写驾驭能力和空前的自由度。 而这些左腾右挪的笔画线条中,却照样既能突出十分厚重的一面,也 有十分纤巧的一面,无论从点画的粗细对比还是对结构的收放都透视 出一种矫健潇洒之美。这在他晚年行书代表《游峨诗稿》中体现得非 常鲜明。他善于用厚重的拙笔,但却间有纤巧的细丝,铁钩银划,十 分精彩。正如王镛所说“十分纤处更为难”。再加上他注重和善于收 放,显示了他书法洒脱自然、节奏明快潇洒的艺术魅力。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/JianLunLiuMengDeShuFaYiShu_2.shtml