三

元朝并不是赵孟 一人长袖善舞。 钱选就曾发出为什么画家“年年故步”之 问,究其原因就是不知士气,士气何为? “隶体耳”;柯九思顺着赵孟 的思路也 有一点很有名的论述,他说:竹竿用篆 法,竹枝用草法,竹叶用八分法,木石用 折钗股、屋漏痕的方法;杨维桢认为,士 大夫工画者必工书,其画法即书法所在。

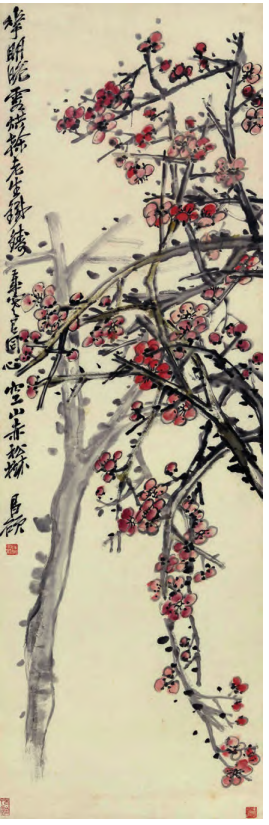

吴昌硕 红梅 纸本设色 137cm×43.5cm 老舍、胡 青藏画 中国美术馆藏

杨维桢的意思是很明确,画家“要善于在 审美创造中使这两者达到高度的融合和贯 通”[9]。 从绘画技法角度品鉴赵孟 《秀石 疏林图》至少有两层含义无法谈及:一是 这件作品的画法是对苏轼画法直接继承和 直接挪用,是赵孟 “古意论”(格古) 和“书画相通论”(以书入画)的具体 物证;二是不一定就是这一件作品但一定 包括这件作品导引了元代宫廷绘画和江南 文人画的并行不悖的发展趋向。被默认文 人画老祖宗的王维,猛批“院体画”太匠 气、倡导“士夫画”的苏轼,自赵孟 这 件作品的出现,都成了文人画的前传。

文 人画对身份所指以及所主张的造物不求形 似,追求“萧散简远”的艺术风格,重神韵、重写意的表达,旋即成了元朝以降文 人画家追捧的圭臬。 搞清楚文人画的范畴和边界,那 么,以书入画的问题在苏轼称之为“高人 逸才”的士人眼里其权重就显而易见了。 事实上,文人画领域里所有的问题只有以 书入画的问题和“技”有关,而“技” 进乎“道”恰如本文开篇王赞所说:是 “0”至“1”的关系。 中国的传统绘画是“装饰意味的系 统”,而书法是“属于帮助并代替记忆 的实用系统”,并且“文字与绘画的发 展,都是在两个精神状态及两种目的中进 行”。[10]

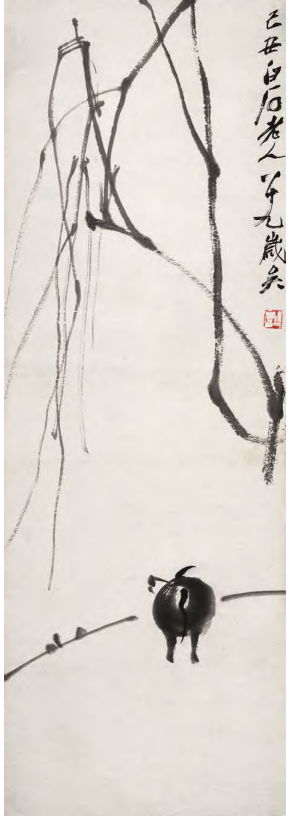

齐白石 柳牛图 纸本水墨 103.6cm×35.5cm 1949年

书法与绘画原本没有太大的关 系,经苏轼、赵孟 这样的大文人托举, 情况变得异常复杂。 书法艺术与绘画艺术合二为一不能 机械地组合,如果按照柯九思那般说辞很 多画是没有办法画的。但是,书、画在审 美内涵上确实存在着贯通性,存在着内在 的统一性——这一点在徐渭的作品中得到 了最有力的证明。

徐渭的大写意绘画之所以备受后人 追捧,除了他的作品以水墨为主,不讨 巧、不媚道,重神韵、重情趣,聊写心中 逸气外,还有一个重要的关键点是,他能 用草书的笔法画藤之缠绕、画枝之曲直, 用篆籀的笔法画干的纵横、画茎的偃仰, 当然,他也会像前人那样以飞白书之法画 石,但绝不会像他同时期的文人那样纠缠 于用什么书法笔法画什么样的“物”,而是挥写自如,快活自己,加上涨墨法的使 用,生宣纸的加持,每一件作品都能看到 淋漓酣畅的表象,和画面背后他如醉似狂 的状态。

盘点徐渭同时代的书法家,徐渭和 祝枝山、王铎虽然相提并论,但显然不是 胜在技术面,而是靠奔放激越不受矩度约 束的气息吸引人,是靠神、韵、气、势、 意等元素支撑的,这与他绘画作品敢于 超越客观物象来表现人的精神、生命的自 觉相一致。如现藏南京博物院的《杂花图 卷》,在十余米的尺素之上,徐渭信笔涂 抹了牡丹、石榴、梧桐、菊花、梅、兰、 竹等十余种花卉蔬果,笔触忽而歪斜正 侧,颠来倒去,随意点染;忽而逸笔草 草,洋洋洒洒,纵横密集,线条提按扭 转,左倾右倒,或节制,或奔放,宛若醉 歌狂草般的宏大乐章。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/YiDaXieYiHuaNiaoHuaChuangZuoShiJianWeiHeXinDeKaoCha_3.shtml