二、融合出新:油画本土化探索

自留学归来直至退休,苏高 礼一直在中央美院任教。回看苏 高礼6年的海外求学之旅,他不 仅掌握了娴熟的技法,开阔了艺 术视野,还对中国传统文化有了 更深入的理解。回国后,苏高礼 并没有固守所学,而是不断地探 索将苏联所学与中国传统文化、 时代精神相融合,致力于创作出 富有民族特色和艺术个性的油画 作品。

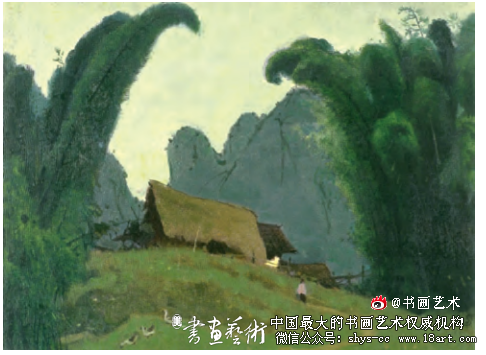

图4 苏高礼《黄背角村之一》布上油画 39.2cm×53.7cm 1977年 中国美术馆

归国之初,适逢中央美院 “开门办学”,秉持万象为师艺 术理念的苏高礼,充分利用教学 授课的间隙,坚持写生创作,这 为他之后创作出大量“成熟”的 艺术作品奠定了基础。 对于苏高礼而言,写生和创 作就是其生命。从1976年至1986 年,苏高礼考察、写生的范围北 到黑龙江,南到云南、广西,西 到青海、新疆等地,其间虽多次 病倒,仍坚持创作出《黄背角 村之一》(图4)、《白云无尽 时》、《红土地》(图5)、《阿 妮》(见封2)、《牛心山》、《高原牧民索南加》、《哈萨克人家》等大批作品。苏高礼的写生并不预 先设限,而是根据对物象的感受造境。

与之前重视强化色彩的对比不同, 这一时期的创作弱化了色彩对比,注重东方艺术风格与审美意境的营造, 追求作品的装饰趣味。[4]如创作于1981年的《杨堤》(图6),整幅画面 以弱化光影及变化细微灰色调,表现出杨堤清净幽远的秀美景色,将岭 南地区“空翠湿人衣”的真实感受呈现出来。

在空间营造上,作者更以 传统水墨荷叶皴和点苔法勾画远山,寥寥几笔却表现出画面空间层次的 微妙变化。苏高礼在这一时期创作的作品在运笔、用色与画面趣味上,与 归国初期创作有所不同,不变的是画面中饱含的真情实感。 在坚持现实主义进行写生与创作的同时,苏高礼不断吸收中国传统文 化精髓,倡导以中国人的眼睛和情感进行创作,试图建构融东方与西方、传统与现代且富有民族特色的绘画语言与形式。实际上,早在1964年,苏 高礼就曾利用留苏期间回国实习的机会,到山西芮城临摹永乐宫壁画。他 认为,对传统文化有意识的借鉴是实现油画民族化的“维他命”。

图5 苏高礼《红土地》布上油画 54.7cm×78.6cm 1985年 中国美术馆

1978 年,苏高礼又随中央美院油画系到敦煌莫高窟进行艺术考察,并临摹了 《九色鹿》《掌灯仙女》《舍身饲虎》等经典壁画。 此次考察实践对其1979年参与创作《不可磨灭的记忆》(与杜键、高 亚光合作)产生了一定影响。在该作品中,画家们借鉴了敦煌壁画的艺术 形式,画面以周总理和人民英雄纪念碑为中心,采用虚实结合的环形构图 展开,不仅增强了画面的节奏韵律,而且营造出由内向外无限延伸的宏伟 视觉感,画面动人心魄,富有层次感。

作品参加了“庆祝中华人民共和国 成立30周年全国美术作品展览”(即第五届全国美展),后被中国美术 馆收藏。可以说,自留学归来至20世纪80年代中期,是苏高礼艺术探 索的重要阶段。这一时期的写生实践不仅奠定了他的艺术面貌,也为 其之后的写生及系列创作打下坚实的基础。

此外,苏高礼还参与创作了 《周总理是我们的贴心人》(1976,与林岗、庞涛合作)、《伟人归来》 (1976,与杜键、高亚光合作)和《太行山上》(1984,与杜键、高亚光合 作)等富有时代气息与民族风格的作品。如今,这些创作已成为全面了解 艺术家与那一时代的重要文献。此后,苏高礼的工作重心逐渐转移至美术 教学上。

2000年苏高礼退休。退休后,他并未留恋于既定的创作范式,而是 时刻汲取传统文化营养,勇于尝试新材料、新技法,敢于求新图变, 不断追寻多样的艺术语言。这一时期既有《七星映云岳》(2009)和 《建秀怀旧像》(2011)等现场创作,还有基于以往写生积累、重新构 思并创作的《阳光进院》(2016)、《歪牛家院》(2016)、《三教河霞 光》(2017)、《山高谷深路远》(2017)、《太行一珠》(2017)等作 品。在创作中,苏高礼将平头笔换为毛笔或圆头笔,以轻松洒脱、游刃有余的线条来建构画面。

图6 苏高礼《杨堤》布上油画 39.4cm×53.1cm 1981年 中国美术馆

这种线条 不同于中国画的墨线,而是与画 面色调和谐统一、构成色彩结构 重要部分的色线,形成了抑扬顿 挫、起承转合的画面节奏。[5]在 空间的营造上,作者一反以色彩 渐变营造空间的方法,而是以线 的透视和形体的渐变构成空间纵 深感,从而形成平面与空间的完 美结合,凸显出中国传统文化之 意趣。[6] 纵观苏高礼一生的艺术创作 道路,不难发现他所追寻的艺术 目标不仅在于画面本身,还在于 追求一种精神的完满表达。

苏高 礼作品不以题材、技巧取胜,不 以精雕细琢博人眼球,而是以朴 实无华的绘画语言,将自身真诚质 朴的艺术理想和对自然的深厚情感 展现出来,给人一种动人心弦的内 在感染力,表露出画家对故土和家 乡人民的真挚情感。换言之,艺术 家以主客相融的艺术手法,在表现 地域气质的同时,又强化了现实主 义的精神向度。

这一特征在苏高礼 创作的“我的太行”系列写生中体 现明显。这批作品不仅描绘了“山 高谷深路远”的太行山风光,还展 现了“高峡出平湖”的现代化水电 站;既有“凌霄险峻变平畦”的梯 田,也有“桑柘阴浓麦浪深”的丰 收美景。这些景色犹如太行人合奏 出的一曲曲充满诗意的时代之歌, 那是勤劳淳朴、百折不挠的中华 儿女改造自然、追求美好生活的 时代缩影。

苏高礼晚年继续了“太行风 景”系列创作,这与其希望建立的 崇高风格存在着内在契合。这是基 于他对生活的热爱,对太行山的钟情,和对家乡难舍的情怀。苏高礼深研现实主义创作 方法,使其作品具有了含蓄淳厚的艺术格调,以及刚 健蓬勃的艺术生命力。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/YiMeiPeiGenYiYiZhuHunJiSuGaoLiDeYiShuRenSheng_2.shtml