中央美术学院壁画系学生速写选 关于速写(线构成)笔记 曹力

我一直强调画速写(广义的),并一直在教学中与个人艺术实践中获益,仍以为小时候知道的一句话是千真万确—“速写”是“习作”通向“创作”的桥梁。

速写以直接、快速、生动见长,所以能捕捉住我们眼中不断出现又转瞬即逝的生动视象,能快速记下我们脑中偶然出现的心灵闪光,能不断尝试、不断推翻、不断比较,不会因太艰难的技术而耽误了激情的澎湃,世界各国的艺术大师都留下了不计其数的速写。

然而,有的学生画了许多速写不得要领,只抹出一些泛泛的概念的形象,另一些学生却能体会生动的个性是什么,会为眼前的对象中那些特别有趣的形(不是概念的形)而兴奋,再加上努力的表达,这样的速写让我们感动。

有的画得太多、太熟练,我们说“太油了”!其实,熟练本身并没有错(而且是很难获得的),问题出在因为熟练而忽略了物象个性的体会,用贯性来处理许多部份,就出现了“概念化”倾向。在绘画中“概念化”就是重复,没感觉、麻木的代名词。于是为了有效的克服这种倾向,我让太熟练的学生把速写本倒过来,让他象画水中倒影一样的把对象画下来,这样他慢了下来,迫使他观察更仔细了,并要通过脑子把对象倒过来,通常这个办法很奏效,增加了偶然性,有时能画出想像不到的生动感觉。但并不适合每一个人,有的学生正着画都很吃力,就不可能期望他倒着有好的结果。试用着左手画速写,也能克服因太熟练忽略观察的毛病。

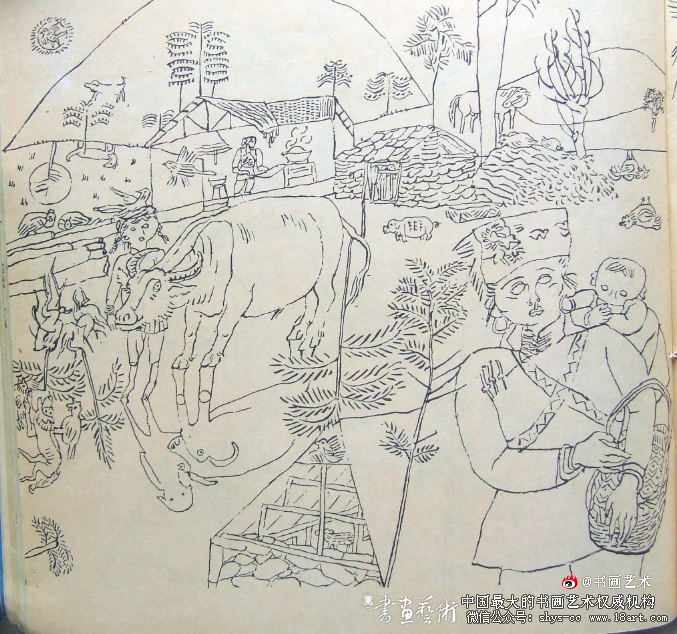

曹力速写

在单纯用线表达的速写中,我要求学生尽可能把物象内在的抽象结构体会出来,用点线构成的方式体会表达物象在空间中的存在方式,并学会选择物象提供的多种因素中最具特点的那几根线条。

无论是画单个人体,还是画场景速写,整个画面的构成处理都是必须的,常看见一些速写画一坐着的人不画椅子,仿佛坐在空气中, 这种孤立的思考方法不可取(超现实主义除外),因为一切物象都不是孤立存在的,总是在空间中与其它的形构成相互关系。所以孤立的处理形象就是不完整、残缺、无整体艺术观。

造型的整体个性,形象的捕捉,线条的富于表情,在运用中追求变化,专注的作画状态,用心去认真体会每一根线,每一部分形的生命意味,并大胆的作各种构成尝试、思考新的形象构成,新的画面处理,鼓励打破常规的鲜活的思想方法,这些是我们在速写课中强调的。引导学生广收博取,从传统到现代,从原始到摩登,从宫庭到民间,从东方到西方,无一不是我们可以学习和借鉴的。打开眼界很重要,从根本上提高审美修养。

在教学中,除了面对物象写生的速写方式,我还要求学生画记忆想象画,在记忆中搜索储存的信息,再用有机的方式组合于画面,这种能力的培养,最终能获得更自由的表达。

这样的授课方式,使普通的速写课变为学生作画情绪高涨的“艺术体验课”,四周下来仍不满足。他们只是初步掌握了速写的技巧,下来的路便是一生的求索,艺术之路永无止境。

我对部分学生作品的点评:

陆 亮:富于变化的线条,加上柔和的调子交替组合。调子使视觉丰富,活泼的线让玩具小熊活了起来,透出作者的爱心与过人的艺术感悟力。

陈 刚:似乎准确,也许并没打算要说什么!

王锦琪:稚拙而又婀娜多姿,心灵纯净,表达流畅、放松,让观者觉出生命的活力与艺术的纯美。

陈兴伟:过程中,体会到疏与密、曲与直、单纯与复杂等诸多因素的对比组合,获得音乐般的节奏感。

马 媛: 在自然生命中体会出清泉一样的跳动活泼,牛奶一般的柔和怡然,大刀阔斧般的果敢。

贺 亮:激情勃发与冷静的描写,都能做出优秀的表达。

高文波:工整娟秀、完美的构图,透出执著和认真。

董玉冰:直觉、朴实、唯美的画面。

九旬翁出速写剪纸集现绝活

吹糖人的、扎风车的、拉洋片的……无论是厂甸还是白云观的庙会,这些老北京人过年的糊口营生,今天成了稀罕的庙会绝活,紧紧地“拴”住了孩子们的腿。就在这个春节,记录70年前老北京人过年的速写剪纸集《旧京百影》由北京出版社出版。这些老北京的庙会绝活又被以速写与剪纸的形式再现京城。作者是我国著名画家、91岁高龄的陈志农先生。

上世纪30年代,酷爱绘画的陈志农在北京街头,用速写和剪纸留住了底层北京人的身影。70年前的北京很少有人在街头画速写。所以当陈志农着长衫、拿着速写本到街头画速写时,很不被人欢迎。他在建国门外画“锔碗儿的”时,孩子们跑过来围观,锔碗儿的上来警告他:“哦!你画我呢!我以后要走了背字儿,可找你算账!”

在这样的写生环境中,陈志农学会了“偷拍”,面部正对前方,而画的却是两眼余光所看到的侧面的人物,以免惊动“模特儿”。有时候,他还不得不在人家背后边走边追随作画。因此,陈志农笔下的人物多为侧面和背面,但个个栩栩如生,活灵活现:拉洋车的身体前倾,脖子还要伸得老长;卖对联儿的忙得连眼镜滑下来都顾不得扶一扶。

那时候的艺术家们认为绘画是贵族文学,多迷恋西方画风。惟有陈志农这个画家站在十字街头、钻进贫民窟里,以五行八作、贩夫走卒以及市井俗情为绘画对象。

70年过去了,旧京的一切都成为历史,而这些速写和剪纸却超越时空,将父辈、祖辈的身影呈现在世人面前。如今在庙会前流连忘返的孩子们也许不知道,这些带给他们惊奇和乐趣的玩意儿,曾经是“老北京”过年的全部依托和希冀。

速 写 与 我 紧 紧 相 依 江 平

今年,某书画教育月刊诚意劈专栏连载我的速写,遂着手整理大量作品。华发早生,踏遍山乡画速写不觉已达二十年!昔年迷上速写,除了自身难以说清的受如画江山激励而生“为江山图画”之心志外,还有一点“时缘”:当时正值全国美术院校恢复招生后的头几批毕业生满怀创作热情、广泛深入城乡“搜尽奇峰打草稿”之际,大街小巷、村村寨寨经常可见画速写的画家,这种时尚助长了我的兴趣。后来,开放击起商业潮,冲淡了艺术的神圣;同时,生活节奏的加快使不少人力求更省事地进行创作,而相机也渐便宜,于是画人越来越多地在快门中采集生活。当然,美术院校入学考试仍要加试动态速写,一时间,又似乎速写只为写人物而存在。近年来,画坛急功近利,显得浮躁,况全国美展中一向无“速写”名目,其它作品也一度趋于精工制作。数码相机的日益精良,更使速写愈益面临着负面语境。虽然它不是宏篇巨构,却是生活感受的直接反映,最朴实、最真切,吴作人先生说:“速写是我们毕生的作业。”长期舍弃,画家的感觉势必钝化,灵感势必枯竭。速写冷了……相应的,报刊的关注也大大减少了。然而,我画速写的热情却一直未减。起先或许也为搜素材和练笔,但不知何时起,就象乡村素描之于米勒一般——速写与我的生命紧紧相依.

江平速写

家乡古徽州婺源县地处贫僻山区,历代文人辈出,田野、茶园、溪瀑、竹树环绕村落,古桥、古道、古宅、古墓散布乡野,如诗如画,被旅行家誉为“中国最美的乡村”。“烟霞痼疾,泉石膏肓”,也许是生性就与养育我的那片热土有着不解之缘,离乡十几年来,我每次回乡都画速写,酷日晒脱了背皮,凛风吹裂了冻疮,从无间断。山乡野韵那么亲切,一近假期,血液似乎就开始有“涛鸣”,故土在召唤!那个夏日,我长途跋涉到一个叫什堡的村头,忽见巨樟掩护着茅棚与廊桥,大人扛着农具穿行桥上,村童上下吆喝、戏水,老牛在溪边纳凉……好一个世外桃源,怎能不画!或许是受了这种恬静、祥和的感染,《什堡廊桥》的笔调也细密、清逸。年复一年,我在家乡写下了一幕幕梦一般既遥远又真实的画面,记录着在都市久违、或许以后的乡村也未必留存的纯朴,铭刻那古镇遗韵、乡野流风在游子血液里的吟唱……。即便山区很平常的所见:村塘边那小姑娘,天然去雕饰,正如那塘中荷;迎面走来这位大伯皱纹与眸子里透出善良、疲惫、焦灼与渴望;干完活卧息的水牛那么安详,敬牛的我每每不经意中将他健壮的躯背写成一座宏伟的山脉;哪怕一隅短松岗或一组参差不齐的菜地,均无不感人。山里人家堆放杂物的屋角,或应地而搭、受风雨烈日洗礼的各种小棚,有的风华正茂、有的老态龙钟,或秀巧、或拥塞,或群居、或独处,各有神采!在激情之下通过点、线、面的创造性运用,总可以写出情韵。有时艺术甚至显得不必。婺源石耳山是黄宾虹画过的,村民经常上山采箬皮卖以补贴生计。十五里小路多处必须爬藤而上,故必得摸黑早起并带上早餐、午餐。山顶老松树上挂满红布饭兜或竹罩饭盒,布兜补丁累累,可见山路荆棘之多。都说读景可得味,写景则是“造”境;可是一身汗透一身伤口终于爬到山顶的我,面对这无人看护的一簇深山“红杜鹃”,心竟比腿更酸,丝毫没有了“营构”的兴趣。如实“写”下这一切吧!不知是否算艺术,但我十分清楚:这是真真切切的美。(《石耳山所见》)

江平速写

平时若创作没有了灵感又无法回乡,便常拎着速写本去附近山村采风;他乡的风物自具特色,他乡村民也别有情味。十三年前的深秋,只身到怀玉山下的雁门村,抑制不住的激动,催我力求完美地记写《雁门人家》:用粗细不一、光涩变化的线坎坎坷坷地勾出主体的轮廓,用轻轻重重的短弧,点示偃仰起伏的瓦盖,用隐隐约约的砖痕与蒿草,记录断墙的沧桑(窗格因墙体的倾斜而变形,墙上搁置的残瓮破碗或许见证过“人民公社”的历史风云),那条砖石块纵纵横横铺砌的苔绿小路,虚虚实实疏疏密密……这一切,包括屋后的樟树都是灰沉的色调,沟里的几只白鹅和屋内蹿出的黄狗,令画面陡然一亮,霎时构成了静与动、昔与今、沧与逸的合一,真绝!更意外的是:写此景物的过程中,这屋里的中年主妇在门前以浓重的方音约我在她家吃午饭,我礼节地应着、并未当真要去;画未收笔,她的可爱儿子跑来说“菜烧好了!”山里人的真诚令我感动,我难为情地推辞;可是几分钟后,当小脚的祖母也摇摆着踱出门框朝我边喊边招手时,我赶紧跑了过去……雁门人家,屋朴人好客,酒烈饭更香,让我终生难忘!

在远离乡土、生活与工作屡屡潦倒失意的多年中,每每独步在都市的车水马龙与湖山园林,无论是喧嚣、是清幽,都可消愁,我感受到了草木的亲切和街市偶有的亲和。于是,都市也开始映入我的速写本了;当然,最喜画园林、草木。鹳山公园临对富春江,秀美而灵气。那天流连忘返,暮色已起,才不得不下山赶回程的末班车。山雨敲叶而至,私心却偏偏为前方杂树掩映的亭子所迷。疾笔挥写,笔线粗放,顾不得形廓的理法与穿插的次序,只有激情的流淌、只有笔走龙蛇的哗哗哗……这件作品,不仅透着暮色雨滴,更记写了一位落魄孤客生命中与鹳山的一回“私情”。小斋窗外的一簇芭蕉,高矮成林,伴我多年。四季读蕉不厌,不只由于蕉叶四时的丰富变化,更因为它们原本就是多情之物。不信?今有《蕉林春风》现场“纪实”为证:右边一对孤姐妹,左边丧妻携幼子,同病相怜恩爱好,草木有情醉春风——蕉(娇)姑娘要嫁给蕉大哥啦!

长年各地游访,从未有伴。曾经很羡慕学院的集队采风,那时年少,在乎浪漫;如今,我才逐渐明白:当一位孤客在旅途中即时的感受无人可诉时,那份体验才会透入自己内心最深处、永久积留;如果他是画家,独行中挥笔在纸上倾诉、也总“写”进更多的真切。速写是我人生的旅伴,或黄或白的一页页,是我生命的“读”、“写”日记。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/shu-hua-ming-jia-tan-su-xie_2.shtml