周正良一直认为,中国画 在这些方面尚有很多的领域值得开垦和深耕。 周正良终于踏进了大写意花鸟画领域,并在多年的不 断“试错”之后露出曙光,为我们呈现出一种别开生面的 大写意花鸟风格。

以壮挺立线,用个性线条呈现独特风骨

周正良能够接受苍涩的碑学线条,但就本性而言, 他更加偏爱爽挺、粗壮的意味。纵观中国美术史,在清代 乾嘉碑学中兴之前,中国画线条的主流审美长期被爽挺统 治。爽挺、流畅的线条审美观,并不是中国画所独有,而 应该属于人类艺术的共同审美观。相对而言,碑学线条的审美则小众得多,它带有某种悲剧审美色彩的样式,经过 中国艺术家群体二百多年的针对性探索,已经成为世界艺 术之林的一朵奇葩。同样,粗壮的线条也常见于世界各国 的绘画作品中,单一、粗壮的线条很容易使人联想到儿童 画和原始艺术。周正良善良、直率、热情的本性和敦实的 军人气质,使他对粗壮、爽挺的线条情有独钟。

周正良 金枝玉叶 70cm×20cm×2 2012年

同时,长 期专业的艺术训练和实践,又使他在线条的处理中,自觉 加入了粗细、干湿、浓淡各种变化,借助生宣纸独有的表 现力,把传统线条的魅力发挥得淋漓尽致。卫夫人在《笔 阵图》中说“多力丰筋者胜”。欣赏周正良的线条,经常 使我联想起颜真卿的《祭侄文稿》痕迹。

在《玉洁》和《木棉花开》这两件扇面作品中,几根 爽挺的粗线勾画出枝干,搭起整个画面的骨架,甚至花萼 和盛放的花瓣也用粗线写出,只是状写花蕾的线条稍微细 一些,灵动一些;枝干的转弯处、出枝部位以及靠近花萼 的地方,以粗细兼备的短线表现丰富的细节;饱含水分的 线条,借助生宣纸的特性,在起笔处、稍事停顿处、笔画 交接处自然渗化,使线条围成的区间更加富有节奏,更加 水润,更加变幻莫测。在周正良的作品中,爽挺、游走的 粗线分割出各种大小明确的空间,构建起画面的风骨,厚 重的墨色与浓烈的色彩形成强烈的对比,互相烘托又互相 压制,形成墨彩交融的鲜明特色。

以简约立形,用主观的手段撷取物象的深层次美感

周正良对造型有自己独到的理解。他一直提倡在写生 基础上的提炼和变形塑造。他深深折服于八大山人的动物 造型:因概括而简约,因主观而生动。他旗帜鲜明地反对 那些没有经过深入观察和写生之后的随意变形,认为那是 无源之水、无根之木。这类充斥艺术界的江湖杂耍式“大写意表演”,其本质就是在搞臭、搞死中国大写意,完全 违背最基本的艺术规律。 他很清醒,在艺术上,表现高于再现。他偏爱肥硕 的瓜果、壮实的枝干、宽大的叶片。这类物象,经过他的 个性化处理,抛弃繁缛的细节,直接抽取最重要的几根线 来传达物象的体积感、堆叠感,虽寥寥几笔,但避让穿 插、阴阳向背交代分明,生动毕现。

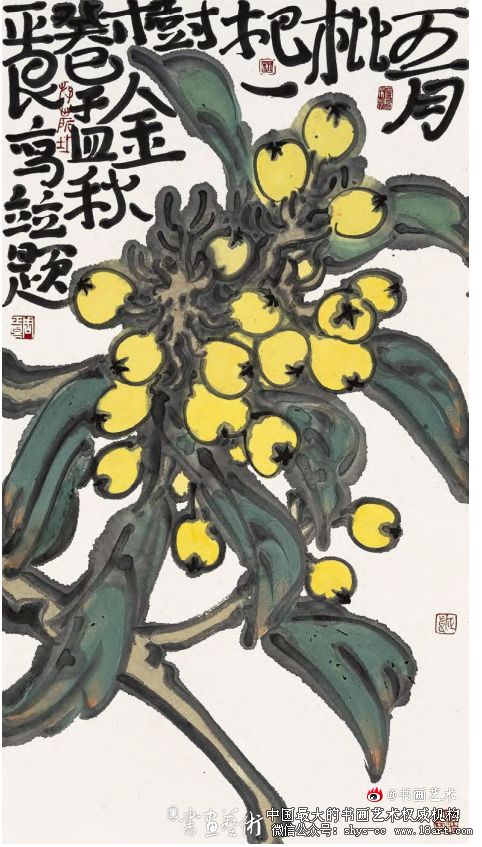

周正良 五月枇杷一树金 70cm×38cm 2013年

他笔下的造型,常常 带着圆滚滚、肥嘟嘟、呆笨笨的拙趣,圆中带方,弹软水 润,笔道酣畅、墨彩淋漓而又质感丰厚、筋骨内含,精神爽挺,一派生机盎然。对盛放的木棉花瓣、香蕉、佛手等 物象的处理,最能体现他的造型手段:五片独立的木棉花 瓣被他合并、分割成几组或大或小、或宽或窄的块面;四 棱形的香蕉被他以三根甚至只有两根线条写出,而丝毫不 影响观者的释读;他放弃对成熟佛手很多细爪的状写,只 用两根线条概括佛手肥厚的轮廓,细爪则以三四根短线达 意,再以赭石、藤黄表现形体的体积感,至此,一个金黄 肥嫩的佛手跃然纸上。

以古艳立色,用鲜活的色彩弥补文人画的寡淡

正如鲁迅先生所讲,“地上本没有路,走的人多了, 也便成了路”。色彩原本并没有民族与阶层的特性,后 来由于某个民族、某个画家群体喜欢用某几种色彩进行搭 配,慢慢地就成了这个民族与阶层的用色特征,也就有了 所谓的民族色彩特征和阶层用色理论。文人画讲究格调淡 雅,认为“五色令人目盲”,故而画面施色以少以淡为 尚。千百年来,在这种审美观的左右下,中国画沿袭出一 片灰蒙蒙的调子。百年前西画热潮东渐至今,在大写意画 领域,崇尚淡雅的倾向并没有多少改观。其实,文人画并 不能代表中国画,即使处于文人画滥觞时期的北宋,对各 类色彩的运用也极为普遍。

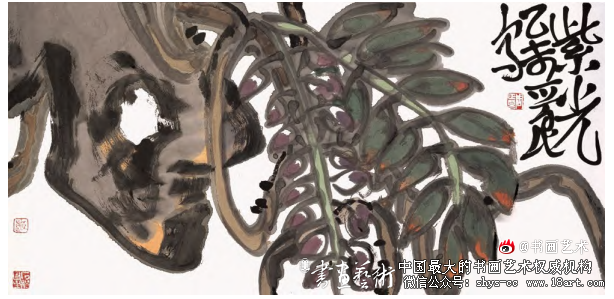

周正良 紫光 35cm×70cm 2015年

后来的很多文人画家在把宋画 奉为中国绘画圭臬的同时,选择性地忽视其中数量庞大的 色彩华丽的画作,这未尝不是一种偏激的审美惯性和惰 性作祟的结果。谢赫“六法论”的第四法专讲“随类赋 彩”,可见古人从来没有排斥对色彩的重视。忽视对色彩 的研究与运用,无疑会大大减弱中国画的绘画性和表现 力,这分明是作茧自缚的不智之举。

在这方面,周正良一直很清醒。他明白绘画就离不开 “绘画性”,而色彩是绘画性极其重要的一环。因此,他 对包括民间绘画在内的一切能够关注到的中西绘画的色彩 进行研究和消化吸收。他经常使用本色,采取平涂手法, 充分发挥本色的表现力。在格调的把控上,他紧紧抓住 “古雅”这一中国绘画审美核心,通过丰富的补色手段, 做到色彩鲜明而不单调,艳丽而带古意,把自己的色彩语 言牢牢扣进了中国绘画审美传统的链条上。他认为画面要 有“贵气”, 要力避“酸寒气”,文人画习见的荒寒之气 不适合这个时代。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/zzldhnhyzjymssyydysts_2.shtml