三、在跨界艺术实践中的“灵境”触达

在陈平的“三重境界”说中,“以情入画”和 “物我交融”更多的还是需要着眼于技艺层面,而要 想进入“自造景象”的“灵境”,便需要综合的素养 来支撑。陈平的艺术触角从传统的绘画领域延伸到更 大的艺术空间,这种专业跨界使他能够拥有更强的技 艺,更重要的是赋予了其综合的艺术修养。

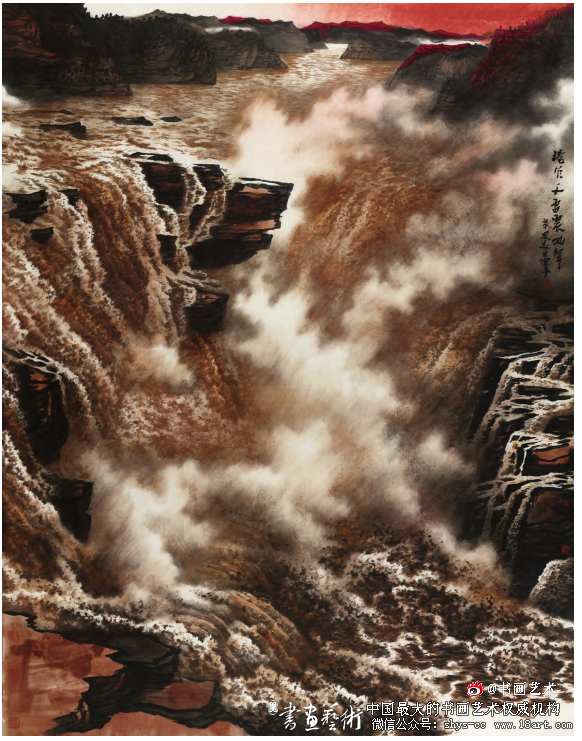

陈平《捲作千雷震地声》纸本设色 250cm×200cm 2021年

陈平对中国传统文人画诗书画印“四全”涉猎颇 丰:他自幼学画,本科一年级学书、二年级学印、三 年级学诗词,后来还作小令、写杂剧,这样的求学经 历让人看到了一个传统画家知识建构的过程。须知, 能够对诗书画印精通一二的画家,便已不容易。陈平 恰恰意识到了画家全面修养的必要性,所以在日后走 上美术学院的教学岗位后,他专门为本科生设置了诗 书画印的课程,以此提高学生的学识和全面修养。

值得一提的是,陈平除了深耕诗书画印等专业领 域外,还参与到元曲杂剧的专业创作之中。这种跨界 行为非人人皆能,首先技术层面上就已经要求要有能 够坚实的专业基础,而深层的条件则在于艺术上的领 悟意识,这就需要艺术家的悟性与才识。从陈平创作 杂剧和山水画的方式上,可以看出其中已经存在着某 种内在的贯通性,如他在写《画梦痴魂》时,觉得初 稿太过陈旧,没有现代人的感觉,就把自己加进去, 让自己成为剧中人,在古今对话中深化对主题的时代 理解[10]。

陈平在传统戏曲上进行着一场杂剧的当代创新, 这种艺术行为与他在山水画领域内的实践思路异曲同 工,都是在深入传统的基础上,将自己的感受、理解 和意趣通过技法上的变化实现新的形式表达,这种共 通性不是技术层面的联通,而是反映在对待艺术的观 念上,他秉持着深入传统又跳出传统的自觉意识,常 把创作对象从传统挪移至当下,更重要的是在汲取传 统的基础上去满足自身的精神所需,即所谓的“自造 景象”,如“费洼山庄”系列作品中的春夏秋冬四季 作品就是这一观念的体现。 实际上,陈平的艺术并不局限在古今,还囊括 了中西。

他在自述中明确指出,青年时看到怀斯的画 册,便被那纯粹的色彩所吸引,同时也在相似的情感 经历下深受感染,于是有了他用国画实践西画的尝 试。正是这种艺术上的共情,让陈平发现了西画色彩 的魅力,也让其山水画中出现了很多中国传统所没有 的色彩表现:纯粹的蓝、鲜艳的红,还有那带着昏黄 气息的白炽灯光。

作品《碧螺春》既是现实生活的写 照,也体现了陈平对色彩的理解,是他对青年时代的记忆追溯,这种对中国传统色彩体系的偏离,也再一 次验证了陈平既能深扎传统也能出于传统的能力。 陈平的山水画不是对景写生,也不是只写一处, 而是其所言的“再造”,所以他的笔下可以融东西南 北,思绪可达天涯海角。

在这里,“再造”有两个意 义指向:一是表明其山水画非实地某物,而是自创之 物;二是强调对其山水画的阅读,需要理解其再造 的缘由与意图,如他的“梦底家乡”系列、“费洼山 庄”系列(图3—6)等,已经不是对于某一地某一处 的写生,而是他对自身记忆的回望,这些系列作品中 既有使用南北山水的语言特色,也融入了西画的色彩 表现,然而画中的人物总是孤独一人,仿佛是画家自 己的写照,他在自己创造的山水画中徘徊,如同在记 录着自己的梦境。 此系列作品代表陈平已触及第三境界,它们既不 是“情境”,也不是“空境”,而是自己“再造”的 “灵境”。

因为是“再造”,所以构图和形式上更加 自由,没有太多传统的束缚,画面映照的是他内心的 情感世界,蕴含着对母亲的思念、对家乡的感怀和对 田园的亲近,是自己灵魂的皈依。正是在这种情感的支撑下,使陈平的“再造”不是随性而发,也不会随 心所欲,而是建立在对故土亲人的怀念,以及探寻内 心精神寄托的物化表达上,是一种长久积淀而成的情 感需求,同时也内化成了他自己的人生理想,一种渴 望远离喧嚣、寄情山林的隐士状态。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/ChenPingShanShuiHuaYiShuJieDu_3.shtml