明代中后期出现大量纵势书法条幅及幅度大加扩展的原因,是 与厅堂建筑的特点分不开的。张朋川曾就此问题做过专题研究,他认 为:“明代中期以前的厅堂主要依靠柱子和斗拱来承重,墙起不到承 重作用,甚至厅堂两侧用可折装的长窗代替墙,墙面也很少悬挂装饰 物。厅堂中主要以可移动的屏风作为书画的载体。”“明代中期苏州 市人口的剧增是促进厅堂改制的重要原因。苏州官窑制砖为民居使用 砖墙提供了技术条件,由于改进的梁架和砖墙分担了柱子的承重,厅 堂得以建高,使原有的活动屏风显得矮小,于是在厅堂后部中央设通 顶的背屏,为书画中堂的产生和展示起到奠定的作用。”[15]承重上, 由砖墙代替了梁,使得建筑逐渐增高,也使建筑增大而牢固,但考察 众多的明代建筑,很少能看到以砖墙为架梁者。首先厅房高大是富贵 人家身份的象征,其主要显示的是气派大方,并不是为了多容纳人而 如此;二是以砖墙代架梁的情况以庶民用之较多,富贵人家是不用 如此简陋之物来修建厅堂的。

厅堂中悬挂书画面积的扩大还有其他原 因。计成是明末著名的建筑学家、造园学家,其著有《园冶》专论园 林屋宇建筑,其中有《屋宇图式》云:“凡屋以七架为率。不用脊 柱,便于挂画。”刘乾先注释曰:“脊柱,是屋顶脊檩下的矮柱。山 墙处构架脊柱均落地,以减小梁跨,增加构架的横向刚度。不用脊柱 (山墙脊柱不落地),墙面平整便于挂字画。”[16]于此可知明代屋宇 增加挂书画面积的原因,即建筑时“不用脊柱”,这是当时有钱人讲 排场建厅堂的通常做法。也就是说,明代的建筑师在设计屋宇时,已 经将挂书画的位置作为一个重要内容考虑在内了。 中国的造纸术非常发达,宋时便可制造出非常巨大的纸张, 《长物志》云:“有匹纸,长三丈至五丈。”[10]73当时的长度如此, 但宽度可能与常用纸相仿。但从流传下来的实物看,明代前中期便有 巨幅纸出现。

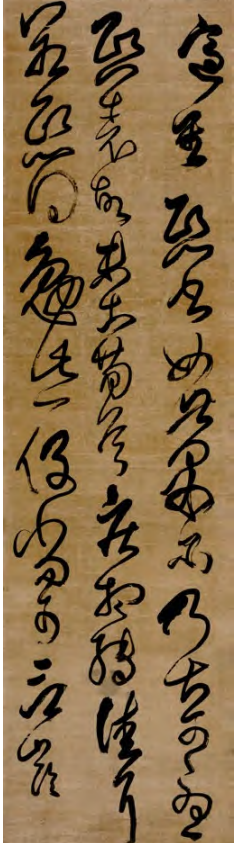

傅山 临王羲之《重熙帖》 178cm×48cm

如藏于上海博物馆的祝允明草书《杜甫秋兴诗轴》, 其长宽为363.9cm×111.1cm;常州市博物馆文徵明《行书七言诗》 轴,其长宽为348cm×91.1cm。这足以说明,在正德之前,便能生产 出如此长宽的书画纸了。四川省博物馆徐渭行书《王维七律诗》轴 385.8cm×101.6cm,北京市文物局王铎行书《渡河秋思五言诗》轴 375×71.5cm。标准的丈二匹,长为十尺六寸,阔四尺一寸,换算成 米大约为长367cm,宽144cm。另外,丝织品由于在幅面上有较大的 自由度,也受到了书家的青睐,出现了不少长幅大作。

如河北省博 物馆所藏的绫本王铎《行书五言古诗》轴,其长宽为422cm×52cm, 是当前最长的书法作品。关于明代竖式书法样式的问题,邱振中认 为:“条幅的盛行,原因当然是多方面的:既有绘画陈列方式的影 响,也有对书法、绘画之间关系自觉的反思;既有造纸技术的进步,又与当时建筑风格及内部装修方式有关。但在众多原因之 外,我们还可以指出一点,条幅盛行与创作心态的改变密切 相关。”[17]这是很有道理的。面对长幅的纸、绫,使书家情 绪高涨而提升创作欲望,广阔的面积使书写者心境放松无拘 无束,特别适用于用行草书写自己喜欢或自己创作的诗词文 句,书家们饱蘸浓墨任意挥洒尽情驰骋,容易产生好的书法 作品。

明代草书振兴与这种大轴的普遍盛行也有直接的关系, 草书是抒发和宣泄情感的媒介,而手卷与立轴比较,运笔的 节奏单位短,气息易受阻,显然不如立轴更适于情绪淋漓尽 致的表达,于是书家更愿意在立轴上挥洒草书。此种形式一 经确立,很快得到书家的接受,并积极投入到这种形式的探 索和创作之中。大幅的空间,给行草书创作提供了物质条 件,明中后期不少心中颇受压抑的文人墨客,寻找一种能够 发泄胸中郁气的媒介,长条大幅的书画纸绢的出现,让他们 不得不疯狂起来。陈鹤写字作画“振髯握管,须臾为一挥, 屡幅或数十丈”﹝姜绍书《无声诗史》卷三,清康熙五十九 年(1720年)嘉兴李光暎观妙斋重刊本﹞。“(苏)洲作 方丈以外大书,浓沉数斛,信手飞步,倐忽而成,矫健有 势。”[18]现存祝允明、文徵明、徐渭、王铎等书家的立轴类 作品超过三米者很多。

此种形式没有先例可以模仿,也没有 前人的规矩加以束缚,是在探索中逐渐完善,到明代的中晚 期日臻成熟。 将书法作品挂到墙上欣赏,显然要比在桌案上把玩的 册页、手卷字体要大。这对书写提出了新的要求,既要重视 书法的法度及内涵,更要加强作品远观的视觉效果。因此在 气势、格局、笔画力度及用墨上,都要有相应的变化。匾额 榜书前人多有研究,可以借鉴改进;长条幅的草书作品,明 人通过逐步实践探索,获得了很大成功。从用笔上看,加重 了线条的力度及厚度,有时不忌中锋偏锋横涂竖抹,小处显 质大处取势,以求骨健筋丰苍劲有力;在结体上大都进行了 一定的变形处理,打破原来的均衡匀称,增加对比感和图案 性,取得先声夺人之效果。长幅大轴的草书,章法显得特别 重要,点画及字形不再顾及,一切要为整体效果服务,所谓 牵一发而动全身。

书家形成了两种非常明智的处理方法:一 种是借鉴草书手卷横幅的无行无列法,打破字与字及行与行 之间的界限,点画字形尽量穿插组合,让整篇书法作品浑然 一体。手卷上下距离小,容易把握调整,长至三四米的纸素 则很难把握,要书写好难度非常大,若局部处理不当,会影 响整篇书法的效果,甚至导致整幅作品失败。若处理得当, 将会产生极好的视觉效果,成为书法艺术水平极高的精品。 明贤们面对特长而大的条幅,多表现出了横向的联系,字与 字之间连属稍少,每个字的结构可聚可散可分可合,用左右 伸展来构建主体,用短画散画来调节布局,观之如龙飞凤舞 天花乱坠,祝允明、陈淳、徐渭、詹景凤、傅山等都有此方 面的佳作。另一种情况是以行为单位进行组合,大章法是数 行相加而成的整体。因为其以行为单位布置,所以特别注意 字法行气的贯通。

至晚明,贤哲们不但不避讳以行为单位的 布局,而且采取了极力加大行间宽度的方法进行书写,行与 行之间的距离特别宽,使原有的行气更加突出。在此基础上,有的书家或将字形压扁,或使字与字之间紧贴,或采取 上下字的笔画相连,造成了势从天降、一泻千里的巨大气 势,观之令人目不暇接、惊心动魄,大有“疑是银河落九 天”之感,这成为明末清初条幅书法章法的一大特色。张瑞 图、黄道周、倪元璐、王铎等皆有佳作流传。其中王铎、傅 山等书家,有时二者兼用,不过各有偏重而已。

总之,不论 是无行无列的布局还是有行无列的章法,明贤们皆注意到了 对章法空间的分割利用,让其产生出只用点画结体所达不到 的高妙神奇的艺术效果。 总之,人们研究明代书法史,大都重视带有个性特色 的中后期书家书作,岂不知其中的个性特色与明代建筑门 厅格局有密切联系,这竟然成为中国书法史上的一个重大改 革,即主流书法作品由案头赏转向壁上观,当今以展览为主 要形式的书法展示,便是其发展的继续与延伸,影响深远不 言而喻。 (作者:张金梁,吉林大学古籍研究所教授 ,书法方向 博士研究生导师)

参考文献:

[1]张廷玉.明史[M].北京:中华书局,1974:1671-1672.

[2]陈宝良.明代社会生活史[M].北京:中国社会科学院出版社,2004.

[3]费瀛.大字长语[M]//崔尔平.明清书法论文选.上海:上海书店出版 社,1994.

[4]谢肇淛.五杂俎:卷七[M].上海:上海书店出版社,2001.

[5]龚绂.野古集·年谱[M]//景印文渊阁四库全书:第1236册.台北:台湾 商务印书馆,1986:275.

[6]陈鼎.东林列传:卷八金铉传[M]//景印文渊阁四库全书:第458册.台 北:台湾商务印书馆,1986:273.

[7]汪砢玉.珊瑚网[M]//中国书画全书:第五册.上海:上海书画出版 社,1992:730.

[8]梁章钜.楹联丛话:卷一[M].上海:上海书店出版社,1981:1.

[9]刘若愚.酌中志:卷十七[M]//上海古籍出版社编.明代笔记小说大 观.上海:上海古籍出版社,2005.

[10]文震亨.长物志[M]//景印文渊阁四库全书:第872册.台北:台湾商务 印书馆,1986.

[11]于敏中.日下旧闻考:卷三十四[M].北京:北京古籍出版社,1985:526.

[12]徐应秋.玉芝堂谈荟:卷二[M]//景印文渊阁四库全书:第883册.台北: 台湾商务印书馆,1986:28.

[13]顾宪成.泾皋藏稿:卷十九陈赠公暨杜太恭人合传[M]//景印文渊阁 四库全书:第1292册.台北:台湾商务印书馆,1986:213.

[14]楹联墨迹大观·第一册[M].北京:中国书店,1984:1-3.

[15]张朋川.试论书画“中堂”样式的缘起[M]//张朋川.黄土上下—— 美术考古文萃.济南:山东画报出版社,2006:253.

[16]计成.园冶[M].长春:吉林文史出版社,1998:95.

[17]邱振中.书法的形态与阐释[M].北京:中国人民大学出版社,2005:51.

[18]王世贞.艺苑卮言[M]//崔尔平.明清书法论文选.上海:上海书店出 版社,1994:179.

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/CongAnTouShangDaoBiShangGuan_2.shtml