初唐以后,写手与刻手关系发生了重大的变化。唐太宗崇尚王羲之书风,首以行书入碑,写 下了《晋祠铭》《温泉铭》,其后帝王将相、士族名流亦纷纷加入碑撰、书刻活动。武则天书写了 《升仙太子碑》,欧阳询 76 岁高龄还书写了《九成宫醴泉铭》,书碑勒石转变为流芳百世的文化 盛事,由于写手地位的崇高,刻手慢慢地变成了从属者,刻工刻碑不再像前朝时追寻刀感的旧有 程式,而是以忠实于书家墨迹原貌为旨归,多用小心细腻的修饰刻法去表现书写者的笔意。启功 先生论唐太宗书《温泉铭》云:“书法至唐,可谓瓜熟蒂落,六朝蜕变,至此完成。不但书艺之 美,即摹刻之工,亦非六朝所及。

此碑中点画,细处入毫芒,肥处弥见浓郁,展观之际,但觉一 方黑漆版上用白粉书写而水迹未干也。”碑刻拓本效果如此,刻手已经完全以表达书丹者的书写 原貌为原则,从某种意义上来说,此类刊刻之法已经开宋人法帖之先河了。 因唐太宗帝王之尊的倡导,士族名流的加入,在极短的时间之内改变了书、刻手之间的地位, 刻手从属者的身份,决定了他们不再有主动的刀法追求。

唐贞观初年的碑碣巨制,我们尚能见到 《等慈寺碑》这样戈戟森然的旧式铭石书体,而至永徽年间褚遂良《雁塔圣教序》,即便是如著 名刻手万文韶炫技式的刻法表达,也都是以强调褚氏书风笔意的忠实展现为旨归,此时即便有所 谓的“修饰”之笔,也都是为了完美褚氏书风而为之的,前朝旧式“铭石书”观至初唐而逐渐衰微消失,“铭石体”也渐渐消亡于历史长河之中。

至中唐颜真卿楷书则是“铭石书”的一次短暂“回归”,只不过此“回归”不再是由写手与 刻手合作而成,而是颜真卿创造性地借鉴、吸收北朝铭石书体中某些“华饰”的点画特征和结体 形式的结果。从书法创作角度来说,颜真卿的取法是成功的,“颜楷”的“华饰”特征,是基于 书家审美在书写中的主动展现,其本质仍是自然的书写,吸取了“华饰”特征而成的“颜楷”乃 是书家主动选择的风格特征,是书家不断追求精神内蕴与艺术境界的过程中逐渐形成的个人特 点。 学术界在讨论“颜楷”与“颜行”之时,通常仍会按“铭石旧式”来划分,楷书属铭石书, 行书则属行狎书,二者分属于不同的功用领域,这是颇有商榷之处的。颜真卿的墨迹作品与石刻 作品之中,均呈现同一的“华饰”点画特征,并最终成为“颜楷”的风格特征构成部分,这点与 汉魏南北朝时期“铭石书”有着本质的差别。

柯昌泗《语石异同评》云:“太宗《晋祠铭》,通体 行书,纯用王右军笔法,为刻石新式。……唐初能书者,于南北书派,熔铸剪裁,自成体格,寓 行草于楷法之中。欧虞已然,褚薛尤甚。用为时所宗尚,良以时人狃于积习,不能悉工王体,遽 换铭石旧式也。”太宗以行书入碑,所创刻石新式,不仅仅是书体上的突破,也从根本上改变了 书、刻手的地位,书家与刻手共同形塑的铭石旧式再无可能实现,书家主观情致的抒发被放到了 主要位置,碑刻亦不再局限于记事(纪事、祭祀、颂德等)的实用功能展现,它变成了书家创作 载体的一种,兼具了法帖艺用的功能,碑刻拓本亦成为学习者临摹书法的范本。

如虞世南撰文并 书《孔子庙堂碑》,至北宋拓本已极罕见,因世重虞书,拓本极珍贵,黄庭坚有诗赞曰:“虞书《庙 堂》贞观刻,千两黄金那购得。” 颜真卿 72 岁时所创作《自书告身帖》和《颜家庙碑》,一为抄录墨迹,一为铭石巨制,若依 功用而分,《自书告身帖》当属于章程书,《颜家庙碑》为铭石书,但颜真卿在创作中并未作切割 划分,而是以同一风格展现(图 3)。“遽换铭石旧式”之后,不仅颜真卿如此,初唐诸家亦是如 此,自行书入碑后,从书体和刻工两方面消融了书家创作不同功用场合的边界,他们的书法创作 不再区分铭石、章程、行狎诸体的功用场合,而更加注重个性化与艺术性的表达,并对后世产生 了重要的影响。对唐代书家而言,同一书体,无论是纸质创作,还是书丹上石,其风格特征都是 一致的。

从颜真卿传世碑刻来看,刻工所用刀法大都仍为本朝新式,趋于精微的修饰刻法,以忠实于 书家原貌为标准。“颜楷”碑刻中的“华饰”点画,亦不再有刀痕凌厉、雄奇角出的特征,而是 呈显出庄严整饬的庙堂之气。以刀补笔、刀笔互成的旧式铭石风气已不复展现。 “颜楷”是书家多方取法、转益多师的结果,它是书家技能、功力借于书法形式的综合展示; 是书家情志、学识在书法创作中的自然流露,是对书法艺术规律得心应手的把握。可谓人书合一, 刚严忠厚与庙堂之气得以完美地显现。

正如严羽《沧浪诗话》中所云:“既笔力雄壮,又气象浑 厚。”而颜体行书用笔则属于另一个笔法体系,有“篆籀气”,起笔多直起直落,提笔转换时则藏 锋芒于笔画之间,多取圆浑之势。米芾评《争座位帖》,激赏其为“世之颜行第一书也”。与其说 颜真卿兼擅铭石、行狎二体,毋宁说颜真卿以其卓越的艺术见识,在楷、行二体,天才性地采用 了不同的学习方式,使用了不同的笔法体系。

三、法帖体系审美观所导致的宋人对“铭石体”笔法及审美的隔阂

轩敏华在《米芾“颜出于褚”说赘考——兼谈铭石书“修改波撇”的“失真”问题》云:“宋 人以帖学相尚,其书学理想可以概括为:透脱自在的笔法表现、优游逸豫的书卷气息、天真超逸 的审美境界。无论从其书体还是笔法的承载来看,此与铭石书之审美均可谓南辕北辙。” 唐人立碑,绝大多数还是书丹勒石,即书家用朱笔直接书写于碑石上,再由刻工镌刻而成。

宋人立碑则受刻帖体系影响,广泛采取双勾摹勒上石的办法,书家不再在原石上书丹,而是直接 在纸上创作好作品,再由工匠将油素纸覆名家墨迹上,用墨笔勾摹出文字轮廓,在油素纸背面再 用朱墨勾摹一遍以出反体,两次勾摹文字轮廓的工序称为“双勾”之法,最后再将双勾后的油素 纸覆在涂过浓墨并烫蜡的青石上,用木槌隔毡敲打,将油素纸背面的朱墨轮廓线压粘至碑石上, 再行镌刻而成。

如苏轼书《荔子丹碑》,立碑者关庚跋云:“嘉定丁丑春,庚赴柳幕,道长沙,谒 帅相安公先生。临别授坡仙大书《韩昌黎享神诗》,俾刻之庙,伤其不遇也。”由跋文可知此碑是 以东坡大字书作双勾上石而成。蔡襄书《昼锦堂记》更甚,全文近 600 字,蔡襄把每个字写很多 遍,然后挑选最佳者,再把这一个个字拼合在一起,最后双勾集刻上石,后人称之为《百衲碑》。

宋人创作的碑制作品,稿本无传世之作,但我们可以从元代赵孟 创作的《胆巴碑》《妙严寺记》《三门记》碑刻的稿本中一窥端倪。碑为竖制,但赵孟 所创作的这三件稿本无一例外的 都是横式手卷的形式,篆额在前,正文在后,绘有乌丝栏,但并不显得字字独立,仍可看出顾盼 有致、血肉相连的帖学家数。也就是说,除了文字内容之外,书家碑制稿本创作与日常书写并无 异处,创作稿本与碑刻形制的最终形成,已经失去了必然的联系。

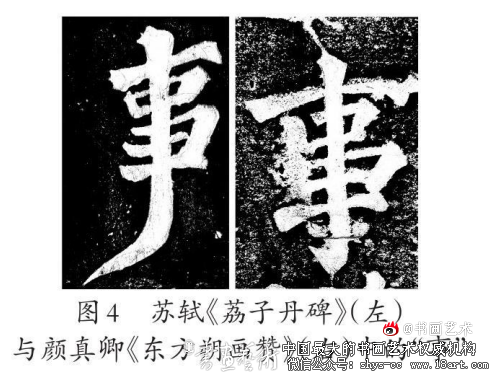

勾摹之法的盛行,纸质帖学模 式的创作,延续唐人的铭石新式,对碑刻形制特征的漠视等,导致宋代书家对“铭石书”彻底隔 阂。“宋四家”所留下的石刻作品多为与日常书写无太大差异的题诗、题名之迹,而少碑碣巨制。 “铭石书”在北宋仅存的一抹亮色为苏轼之作,苏轼留下了《荔子丹碑》《表忠观碑》等多种名 碑。苏轼在颜真卿书法中选择最适合自己性情的样本进行深度学习,楷书学《东方朔画赞》(图 4), 苏轼赞其:“颜鲁公平生写碑,唯《东方朔画赞》为清雄,字间栉比,而不失清远,其后见逸少 本,乃知鲁公字字临此书,虽大小相悬,而气韵良是,非自得于书,未易为言此也。”苏东坡评 此碑最为“清雄”,“清”是传承王羲之书风秀逸的一面,“雄”则是颜真卿书风雄健的一面。

苏 轼选择了颜真卿早期与王羲之风格面貌更为接近的此碑作为学习对象,而避开晚年“华饰”趣味 浓重的“铭石书”体,一方面可取颜浑厚开张之气,另一方面则主动泯灭“铭石书”装饰趣味, 而参以具有鲜明苏字风格的行书笔意,以强化顿挫勾挑的办法渲染铭石书的厚重感,与唐碑各家 迥然相异。

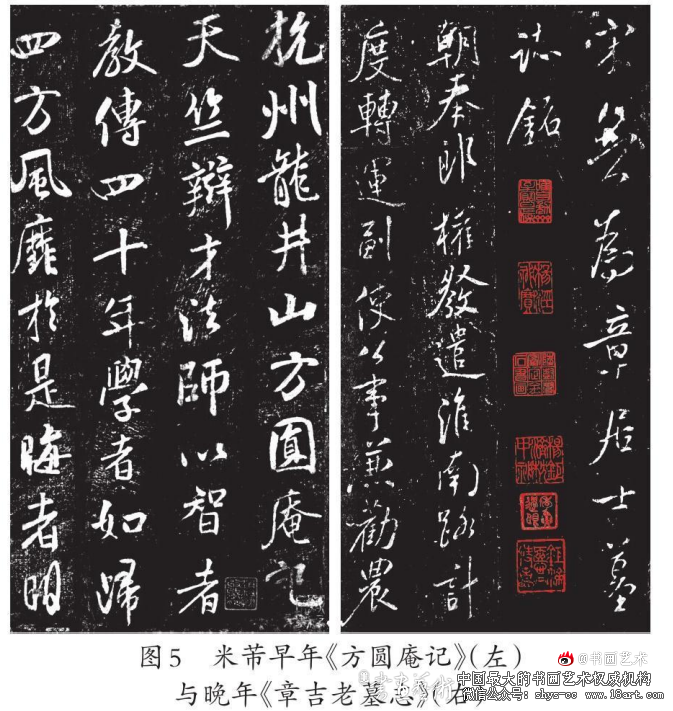

而蔡襄所书《万安桥记》诸碑,则是更近“枣木气”的帖学趣味表达。至米芾,无论是早年 33 岁所书的《方圆庵记》还是晚年所写的《章吉老墓志》(图 5),均是日常的手札式书写,一派 阁帖风范,与“铭石书”几毫无交涉。尤其值得注意的是,因为宋人对“铭石书”的隔阂,而对 行草书体有着天然的亲近感,苏轼亦是最早强化“颜行”一体的书家。苏轼以其敏锐的艺术感觉, 把“颜行”与“颜楷”自觉地分开品评,激赏其行书,到了米芾时更是如此。

如颜真卿书《争座位帖》,苏轼在《东坡题跋》中说:“昨日,长安安师文出所藏颜鲁公与定 襄郡王书草数纸,比公他书尤为奇特,信乎自然,动有姿态。乃知瓦注贤于黄金,虽公犹未免也。” 米芾则评:“右楮纸,真迹,用先丰县先天广德中牒起草,秃笔,字字意相连属飞动,诡形异状, 得于意外也。世之颜行第一书也。”仰之弥高,钻之弥坚,两者都是发自内心的景仰和赞美。

米 芾为人颠狂,言辞激烈,对颜则表现出喜恶参半的态度,对“颜楷”和“颜行”评价两极分化。 一方面米芾出于“振迅天真,出于意外”尚意帖学书观,对颜书中有“篆籀气”,天真自然合于 古法的行草书,不吝崇敬和称颂之辞。另一方面米芾由于对“铭石书”的隔阂,对“颜楷”中“华 饰”部分而感到无法理解,斥责“颜楷挑踢”为后世“丑怪恶札之祖”,认为“颜楷”远离了魏 晋法度,过于刻意雕琢,而远离了自然和生命的况味,破坏了篆籀气,破坏了天然之趣,也破坏 了魏晋古法。 因为颜书取法的复杂性和多面性特征,导致了米芾对颜书的评价产生了巨大的割裂与矛盾。

左右互搏而难以自圆其说,修正自己略显偏颇的观点,米芾将导致颜楷“做作凡俗”的罪魁祸首 推到了为颜真卿刻字的无名“家僮”身上,认为“颜楷”的“华饰”之趣,乃他人“修改波撇” 而成,而非鲁公之本意也。 四、结语 尤其值得注意的是,米芾认为:“书至隶兴,大篆古法大坏矣。篆籀各随字形大小,故知百 物之状,活动圆备,各各自足。隶乃始有展促之势,而三代法亡矣。”米芾认为“展促之势”破 坏古法起源于隶书。铭石书法起于秦汉隶书,而“铭石书”兴,以立于洛阳太学前的《熹平石经》 为先声,整饬之风至此渐盛。

“渐有定式,波磔斩截,如用褊笔划成,有造作之气”的“华饰” 趣味,的确是从隶书开始的。克罗齐提出“一切历史都是当代史”。人对历史的理解总是会受到 自己所处时代的影响,对历史事件的解释往往也是根据自己所处的时代背景和观念来进行诠释,艺术史也是如此。从初唐开始的“铭石书”变革,至北宋时期,由于刻帖的刊行,法帖体系已然 构成书法的正源,深刻影响了中国书法的历史进程,与“铭石书”渐行渐远。米芾作为艺术家的 眼光是极其敏锐的,他觉察出“自隶书兴”后,“铭石书”的审美特征与前朝有着重大的不同。

但终究为其所处时代所囿,已然不能理解“铭石书”的审美趣味,故茫然兴叹“三代法亡矣”! 唐人楷法诸家之中,“颜楷”在后世所遇到的争议极大,后世习“颜楷”者甚多,然而以“颜 楷”之面貌成家者终罕,但对于书法艺术而言,每位成功的书家一定都有自己的艺术语言,这是 他们在探索的道路上所形成的个人特质,是个人专属的精神特征,也是书家的艺术价值所在。

颜 真卿向北朝铭石书风取法,借鉴“铭石书”的“华饰”特征而成其庙堂之气,其个性风格强烈, 但习之者往往稍放纵即形成习气,久则积重难返。后世学“颜楷”者,大都徒得其形似而难得其 神韵,恭谨木讷,满纸缺少生命力的僵化表现,此当是后世学者不善学之流弊,而非颜鲁公之过 也。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/TangSongZhiJianMingShiShuGuanZhiBianQian_2.shtml