三、诸元汇聚:交合北宋多脉的画 艺风格

因本幅无作者款印、无鉴藏印鉴及 文字、无文献著录等有效信息,唯赖透 过对于画迹的分析获取对其深入认识的可 能,因此,本文首先观察幅上诸笔墨语 言、技法语汇与程式符号的来源所自,以 寻思此作在其时山水画艺流演谱系之中相 对准确的位置。 本幅对于山石、山体形象的刻画, 首先以浓墨湿笔勾勒山石结组与山体轮 廓的造形,后以次淡墨色皴笔塑造质面, 又以淡墨层层烘染营造画境的表现方式, 明显承传自北宋前中期范宽(约950—约 1032)、燕文贵(约960—1044)二家及 其画艺脉络的创作理路。[4]

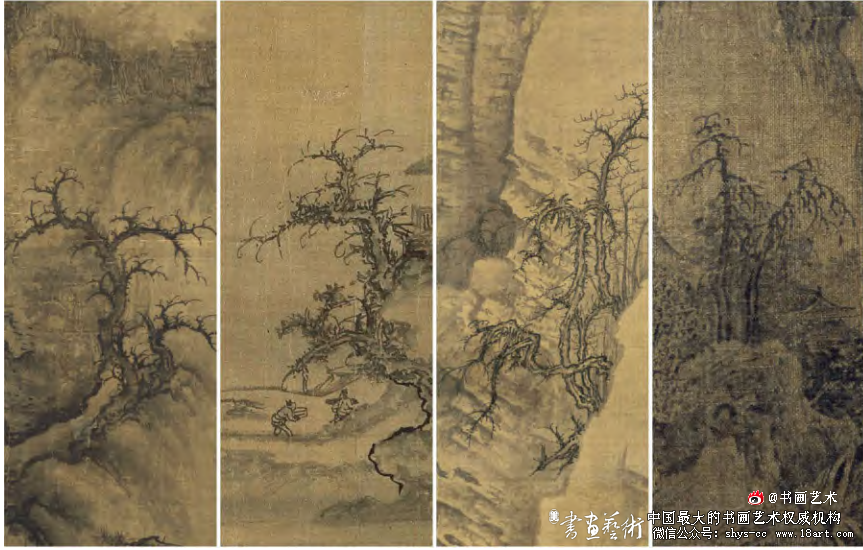

图5 小寒林图早春图树色平远图幽谷图局部

其墨笔勾勒, 笔毫收张自如利落,使笔提按节奏大开大 合、劲健酣畅,点画顿挫形态丰富,是 典型的范—燕画脉技法,与范宽《溪山 行旅图》(台北故宫博物院藏)[5]、燕文 贵《江山楼观图》(日本大阪市立美术馆 藏)[6]、宋人(旧传燕文贵)《溪山楼观 图》(台北故宫博物院藏)[7]诸作山石勾 勒之法如出一辙(图2)。

以相对密集的 点状、点线状皴笔——即鉴家所谓“雨点 皴”“马齿皴”等——形塑岩石崖壁坚硬 嶙峋之感,亦与前揭诸作出同一法门。尤 其对于近景瀑布左侧巨石形象的刻画,用 笔作左下—右上、右上—左下的快速连贯皴写,无论手势方向、墨迹形态,抑或皴 笔与淡墨渲染的结合效果,无不令人想起 前揭《溪山行旅图》前景跨溪木桥右侧巨 石坡面的笔墨表现——唯本幅行笔节奏更 为快速、纵横之间颇不拘谨严的情形,与 皴笔组织尤重山石质面的形塑而不充分关 注其组织秩序的建构,是较前揭诸画作较 为显著的差异。但亦能由此领略,这类技 法语汇自早期山水画家状写自然山川之鲜 活手段,逐步向更趋样式化与符号化演化 发展的进程。

图6 窠石平远图山寺群峰图溪山行旅图局部

又值得注意的是,本幅对于近景飞 瀑形象的刻画,透过塑造瀑流于山石之 间蜿蜒曲折的反复转向,丰富其形象的造形意态与审美内容——与此同时——犹相 当细腻地描绘流转、飞泻的水体,形象生 动,意态真实,是范—燕画脉颇具代表 性的表现手法,犹可见于前揭《溪山行 旅图》《江山楼观图》及至北宋末期李 唐(活跃于约1115—1145间)《万壑松风 图》(台北故宫博物院藏)[8]等此一系列 画作之中(图3)。

又见近景巨石之上,两组树木组群 高乔夭矫,各有其技法语汇的来自。譬 之于层次更为靠近前端而位居画幅中轴以 左者,以墨笔勾勒枝干造形,随后以连贯 的指法回环——即鉴家所谓“介字法”, 作紧抱枝干、形态细密的浓墨点簇——即鉴家所谓“胡椒点”,利用点簇的集聚, 形塑丰富的造形样态及节奏变化,是燕文 贵画脉的典型样式,犹近似于宋人[旧传 李成(919—967)]《茂林远岫图》(辽 宁省博物馆藏)[9]、宋人(旧传燕文贵) 《夏山图》(美国纽约大都会艺术博物馆 藏)[10]诸燕脉画作的笔墨表达(图4)。

层次稍为靠后而位居画幅中轴以右者,作 古木枯枝的形象呈现,其枝干细枝的层 层生发,写弧度相似、粗细近同、笔势 连贯的上弯弧枝——即鉴家所谓的“蟹爪 式”——并顺应指法、腕法的自然状态向 环状笔势各自发展的左右两侧枝梢末端 生长开去,是明显受及李成、郭熙(约 1000—约1090)画脉影响的程式符号,令 人想起传李成《小寒林图》(辽宁省博物馆藏)[11]、郭熙《早春图》(1072,台 北故宫博物院藏)[12]与《树色平远图》 (约1080—1090,美国纽约大都会艺术博 物馆藏)[13]及王诜(约1048—1103)《幽 谷图》(上海博物馆藏)[14]诸作中的画 艺表现(图5)。

又令人饶有兴趣的是,本幅近景中 央巨石之上树木组群的结构方式,与郭 熙画脉另一层次的有机关联。譬之于组群 右侧前方的夹叶树,后以由重墨点簇形塑 的树木形象对比衬托,以突出其于空间中 的层次。又如组群中央,耸立两株高大乔 木,二者居左者高,居右者低,造形向两 侧各自取势;高乔其下,有参差杂树;高 乔其右,犹有一株古树横向向右伸展,与 组群其他形象共同构成视觉张力的打开与视觉平衡的牵制——凡此技法语汇的表现 与布局观念的传达,均与郭熙暮年杰作 《窠石平远图》(1078,故宫博物院藏) [15]幅上种种情状如出一辙。

在晚于此作 几十年后的郭熙画脉承继者朱锐(活跃于 约1120—1160)的《溪山行旅图》(上海 博物馆藏)[16]中,尽管其样同前所述者 稍具出入,但凡组群左侧夹叶树的布置及 其后以重墨点簇衬托的方法、组群顶端以 高乔出枝向左右取势的结构意识——无非 “蟹爪式”改换为“鹿角式”,仍是李— 郭画脉的经典手段——以及组群右侧古木 横向伸展以协调结组视觉关系的处理等, 兀自显示出其间极为切近的联系。据此可 推论,在11世纪后期至12世纪初期的中原 地区,或曾衍生并流行过如此一类树木组群的构成程式,而颇为当时画者所取用 (图6)。

稽诸同期艺文文献,并结合对于传 世当代画作风格演进规律的考察,因哲宗 (赵煦,1077—1100,1085—1100在位)时 代政治变局的影响、徽宗(赵佶,1082— 1135,1100—1125在位)个人山水意趣与 审美观念的强力介入及其对于北宋末期画 艺思潮与时代风格的形塑及其他,[17]前揭 北宋诸家的画艺风格,均已远离当日山 水画艺风尚的核心,[18]更不必言及熔铸 此等多支画脉笔墨经验与创作成果的实 践方式,在11世纪后期至12世纪前期的北 宋当代山水画艺园地之中,实不具备将之 孕育而出的条件。

至于建炎南渡后的南宋 (1127—1279)画坛,则在李唐(活跃于 约1115—1145间)达抵临安暨画艺变法之 后,奠立起南宋山水画创作最为重要的根 基——客观来说——直接或间接形塑了南 宋几代画者的创作风貌,[19]而昔时曾于 中原举足轻重的诸家画脉,均快速衰退为 地方性的画艺流派,更遑论其彼此之间 的交合融汇。

然而,凡前文论及之诸情 形——尤其是树法取法李—郭、石法取法 范—燕一路的表现手段——却是12至13世 纪中国北方金朝治下山水画艺创作的主流 理路之一,亦由此造就出其时尤具典型性 与辨识度的混合画风[20]——凡此乃指明, 本幅《山寺群峰图》的成画年代,正可能 应重订于金朝时代(1115—1234)。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/TianJinBoWuGuanCangChuanSongRenShanSiQunFengTuZaiTan_2.shtml