虽极细之画,必悬腕中锋,自言作画 如颐,差足当一‘写’字。”(吴馨修撰《上海县续志·卷 二十一》,1918年南园志局出版) 1888年秋8月任伯年为吴昌硕作《酸寒尉像》,1888年 秋日又为吴昌硕作《蕉荫纳凉图》,一年里在同一个季节为 吴昌硕作两幅肖像,只能解释为太欣赏吴昌硕了。《酸寒尉 像》色墨晕染、以墨塑形,人物居于一隅、做拱手作揖状, 是现在可以看到的吴昌硕肖像画里唯一没有背景衬托的作品,不接天地,给人以悬浮之感。以任伯年丰富的人生阅历, 可能早就看穿了吴昌硕求官与从艺之间选择的举棋不定,用略 带戏谑的画像给出了任伯年自己的建议。

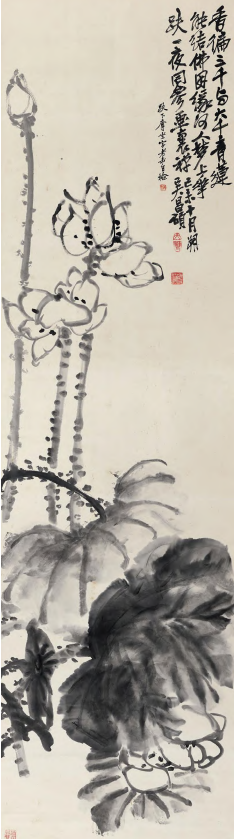

吴昌硕 墨荷图立轴 147cm×40cm 1919年

亦师亦友的杨岘在题跋中也给出了鼓励:“尉年四十饶精 神,万一春雷起平地。变换气味岂能定,愿尉莫怕狂名祟。” 吴昌硕题诗自嘲:“自知酸寒态,恐触大府怒。” 1888年秋《蕉荫纳凉图》其实更有“人生堕地为裸虫,衣 冠桎梏缠其躬。安得解脱大自在,放浪形骸了无碍”的精神, 在这幅作品中,任伯年将晕染色墨与愈发成熟的线条结合,用 晕染的色彩细致塑造了吴昌硕裸露在外的肥硕的上半身的体积 感,而用不那么强烈的钉头鼠尾勾画裤子的轮廓线,使上下半 身形成强烈的软与硬、松与紧的对比效果。自《棕荫纳凉图》 开始,任伯年在画中局部物件上施以些许西洋红,使得画面更 为跳脱有趣。

二、画里金石气

论及吴昌硕的书画,避不开的就是书法与绘画中的金石 气。关于金石与绘画的关系已有许多论述,甚而形成“金石画 派”,可不可以称之为“金石画派”值得商榷,但更值得研究 的是蕴含其绘画中的“金石气”。 万青力的《并非衰落的百年:19世纪中国绘画史》,将这 “金石风”放在历史巨变的角度,结合社会阶层的变化,从宏 观上总结其为:“这审美观念转化的背后,或许是艺术家面对 清廷腐败、国祚衰微,产生了奋起追求雄强风格的心理感应。 聚集城市中的附着于新兴市民大众文化画家群,也书写了新的 绘画史篇章。”

刘玉盦画仕女 吴昌硕补梅花 红梅仕女图立轴 138.5cm×47.5cm 1924年

国家民族在风雨飘摇之中,明末清初至清末两百来年,陈 旧柔靡的馆阁体书风遭到以傅山为代表的“宁拙毋巧,宁丑毋 媚,宁支离毋轻滑,宁真率毋安排”思想的冲击,已然让位于 碑派雄强风格。旧权贵阶层的分崩离析,商业社会新型阶层的 崛起,新的金石趣味的书画风格渐成艺坛风尚。 耐人寻味的是一批“自居士类者”的书画家们,主动或被 动地寻求书画的商业化。“诸君占中等社会之位置,惟自居于 士类者成一大部分,而出入于商与士之间者附属焉,出入于方 术技击与士类之间者附属焉”(杨笃生《新湖南》,第4篇, 1903年)。“这里所谓‘方术技击’者,泛指用一技之长以取 得较为富裕生活的人们。

例如名优、书画家、以岐黄之术鸣 者,以及其他种种自由职业者”(陈旭麓《近代中国社会的新 陈代谢》,上海社会科学院出版社,2006年出版)。最具代表 性的就是一大批寓居沪上的书画家赵之谦、虚谷、吴昌硕等, 他们堂而皇之地列出润格,鬻画为生,成为新兴商人、买办、 银行家、富裕市民阶层的座上宾,在迎合顾客需求的同时,也 反向影响这些人的审美趣味,引领一时之风潮。 书画的审美趋向也从明末清初的求“奇”,转向清末民初 的求“新”,“以洋为新”“以古为新”并存,新型、舶来材 料的使用,金石碑版的考据运用蔚然成风,领风气之先的书画 家从“诗、书、画”三绝转向“诗、书、画、印”四全。在这 方面,有着深厚篆刻、书法功底的吴昌硕兼攻绘画有着先天的 “金石入画”的优势。 论及吴昌硕绘画的“金石气”,就不得不先论述何谓“金石气”。

许多理论家并没有深入地练习篆、隶,洋洋洒 洒、旁征博引著述颇多,却总觉不得要领。 论述明白“金石气”须得好书家结合实践来提炼, 目前就笔者所见,还是白砥的“金石气论”和他的一些 关于吴昌硕书法的论述较为直接到位。白砥认为“金石 气”的形成与“拓片的视觉效应、风化而成的斑驳”有 着直接的关系(白砥《金石气论》)。岁月的风化蚀刻 造就的斑驳古拙之美可以理解为“金石气”,但具体到 技术层面怎么解释?包世臣关于线之中端重要性的论 述,成为几乎所有论及金石气的理论依据之一:“用笔 之法,见于画之两端,而古人雄厚恣肆,令人断不可企 及者,则在画之中截。盖两端出入操纵之故,尚有迹象 可寻,其中截之所以丰而不怯,实而不空者,非骨势洞 达不能幸致。”(《艺舟双楫·历下笔谭》) 但只有白砥在具体的操作层面给出了答案:“重、 厚、大、拙的碑刻文字要求用笔入锋用力大而深,但 笔如此大幅度按下后笔锋不能破散,运笔时仍能收放自 如。这是碑学书写技法的关捩所在。……在运笔过程 中,我十分强调捻管的作用。捻管可使原本需很慢写出 的动作变得快速起来,而且运笔过程抑扬顿挫俱备,它 使写出的线质丰富而玄妙,也利于动作与动作之间的转 接。”其实也就是利用大篆重笔入,在运行中利用捻管 使转、速度变化等手上辅助的小动作,使线条在“重、 厚、大、拙”的同时有着更为丰富的微妙变化,使得视 觉效果具有斑驳古拙之美。

对比赵之谦和吴昌硕的花鸟画我们可以看出线条质 感的不同,赵的花卉枝干重而实,变化在枝干的扭曲蔓 延,但有造作僵硬之嫌,中端缺乏斑驳苍茫之感。而吴 的花卉枝干看似直笔而下,实则变化多端,层次丰富, 斑驳苍茫的感觉更为强烈。 吴昌硕绘画作品中“金石气”除了利用篆籀笔法加 强线质以外,他也将其在印石方寸之间出人意料的构图 经验运用于画作之中。刘保申《写意花鸟画技法100问》 总结吴昌硕的构图特征:“1.书法篆刻文学有机渗透。 2.开合用得特别好。3.整碎用得好。4.拙巧用得妙,5.方 圆相济。款式印章用得灵活多变。”

构图结构与用笔、 线质一样对于“金石气”的形成具有同样的作用,吴昌 硕利用复杂多变的构图结合其熟练的篆籀笔法,构架出 浑厚、雄强、朴茂的金石趣味。 吴昌硕的人格魅力、金石趣味使得他当时、以后有 着大批的海内外追随者,他不是天赋异禀的早熟天才,是 标准的大器晚成。他的艺术道路、成长之路漫长而曲折, 人生追求飘忽不定,兜兜转转,是时代造就,抑或性格使 然,幸而最终还是回归到他的艺术天地,终有所成。 (作者:黄斌,安顺学院教授)

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/XiangZhongLiYuHuaLiJinShi_2.shtml