遣唐使

唐代是中国书法史上的高原地区,不仅“群峰并峙”,还体现在域外的广泛传播上。日本“遣唐使”团体来唐始于贞观四年(公元630年),前后约有二十次,除了官方的使节、随从官员,还有工匠、乐师、医师、画师、留学生、学问僧等各色人物,总计约五千余人。

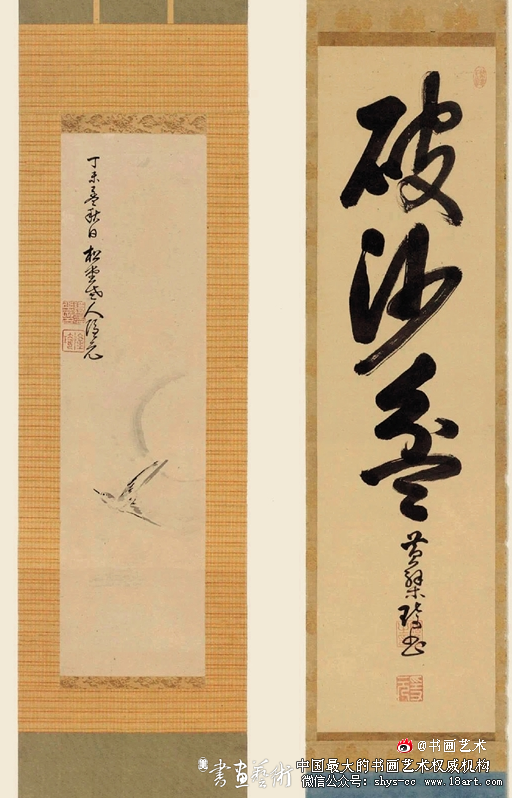

隐元隆琦 山鸟图 草书

其中留唐时间最久的是留学生及学问僧,他们往往一住数年,甚至客死他乡。留学生中以研习书法而闻名的为橘逸势。清代书家、学者沈曾植在《海日楼札丛》中有记:“橘逸势传笔法于柳宗元,唐人呼为橘秀才”。橘逸势在唐留学近两年,与唐代士、佛广泛交游,归国后以书法名世,与空海、嵯峨天皇并称为“三笔”。

学问僧团体中最有名的是平安时期的最澄、空海、常晓、圆行、圆仁、惠运、圆珍、空睿八位僧人。他们不仅在唐朝与诸多书家交游学习,在归国时还带回了大量的墨迹、拓片。例如,最澄在唐顺宗永贞元年归国时,带回了经疏460卷,佛画、佛具若干,书法名迹、拓片17件。

空海和尚对日本书法甚至是中国近现代书法都有着较大影响。他于贞元二十年入唐,除了留心经卷之外,还着意艺文,与士人交游颇多,他的书法特别是草书受到时人激赏。朱千乘称其:“能梵书,工八体”,胡伯崇誉其:“天假吾师多伎术,就中草圣最狂逸”。现存作品有《金刚经开题法书》《风信帖》等。

通过传世墨迹来看,遣唐使基本还是继承了二王一脉书风,特别是最澄的《久隔帖》与空海的《风信帖》,气息非常接近西晋、初唐时期的行草书书风,由此也可见在唐代学王的风气极盛。

黄檗书风

明代由于严格的海禁,对日贸易、官方往来基本断绝,再加上海寇猖獗,中日文化交流暂停发展。明末清初,由于中原地区政局动荡,大批明朝遗老避祸东瀛,这也就使沉寂了两百余年的中日文化交流逐渐兴盛起来。其中有着突出贡献的是黄檗僧团。

隐元隆琦 草书

日本一直以来都对佛教有着极大的兴趣,特别是东渡日本的佛门高僧都会受到极高礼遇。面对上师的书迹遗墨,他们往往都非常虔诚,用极高的装裱工艺进行装饰,然后悬挂于茶室、厅堂顶礼膜拜。久而久之,对其书法的喜好也逐渐影响到他们的日常书写。

明末清初最为有名的赴日僧团当属黄檗宗。日本黄檗宗由隐元隆琦于宽文元年(1661年)建立,前身是福建万福禅寺。隐元隆琦(1592年-1673年),俗姓林,名隆琦,福建省福清市人。隐元隆琦不但是非常有名望的高僧大德,于诗词、书画、茶道也建树颇多。当隐元还在福建主持万福禅寺时,他的语录就已经传至日本,被日本僧人、信众争相抢购。所以隐元在到达日本之后,就很快拥有了一批信众,并在皇室、幕府的支持下于京都建立了万福寺。以此为中心点,对日本的佛教、儒学、书画、茶道等产生了深远的影响。即使是日常生活中,现在也还可以看到隐元对日本的影响。如扁豆、豆腐,到现在还被称为“隐元豆”“隐元豆腐”。

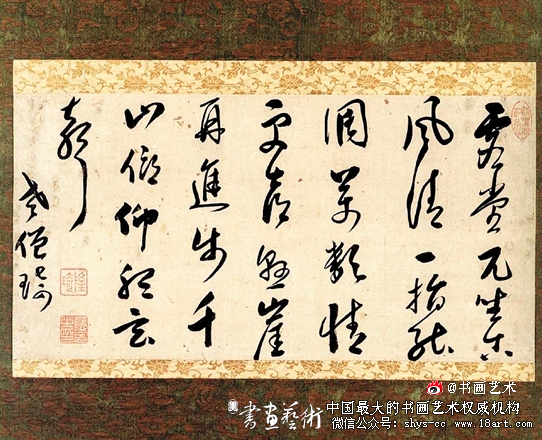

除隐元隆琦极擅书法以外,他的弟子中也不乏善书者,如木庵性瑫、即非如一等。木庵性瑫(1611-1684),俗姓吴,晋江县人,明末清初泉州开元寺僧。清初由泉州赴日本弘法,并成为日本黄檗宗第二代祖师。书法早年灵动绢秀,中年沉稳厚实,到了晚年则老到率性。大字草书雄厚沉着,小字秀逸从容,颇有董其昌的优雅流畅之韵。即非如一禅师(1616-1671),俗姓林,名如一,字即非。福建省福清县人,明末福清黄檗山万福寺禅僧。1657年受隐元邀请赴日协助建立万福寺,擅长草书,他的书风从隐元隆琦出而稍显放纵,对日本书法也产生了较大影响。隐元隆琦、木庵性瑫、即非如一三人,在日本被誉为“黄檗三笔”,三人书风一脉相承,以书法艺术形式传播黄檗法脉,使参禅悟道与书法表现很好地融合在一起,一度风靡日本。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/ZhongJinQiuPianZhi_2.shtml