二、魏紫熙“真境”追求的 实践范式

魏紫熙对山水“真境”的追 求,贯穿其艺术生涯,并在不同 时期的作品中展现出丰富而深刻 的实践路径,最终凝结为独特的 艺术风貌。在早期探索中,魏紫 熙的创作展现出对形质求“真” 与身临其“境”的追求。在《山 道》中,他以笔墨精心构建空 间,如近景墨淡、中景墨深暗示 纵深。在《出游图》中,他通 过“近大远小”的方式将古庙推 向远方,强化高远视角,传递身 临其“境”。

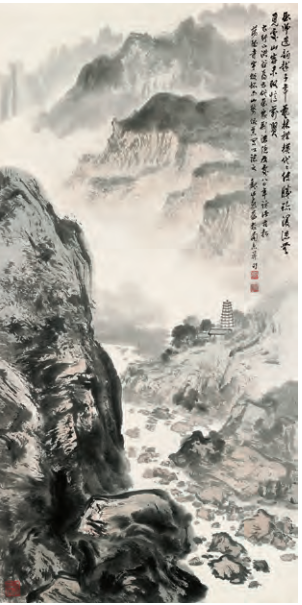

魏紫熙《太行洪谷》 纸本设色 138cm×69cm 1980年

正如他所强调的: “使观者看了我的画……简直就 如身临其境,很舒畅。”[4]这种 对真实感和观者代入感的强调, 是其“真境”追求的初步体现。 即使《山道》中的松树略有“夸 大”,也正反映出超越刻板形 似、追求内在真实表达的意图。 在将人物画与山水画相融合 的作品中,魏紫熙的“真境”追 求进入现实主义主题创作的新高 度。

所绘人物不再是山水景物的 点缀,而是与特定季节、环境有 机融合的核心元素。人物动态、 表情和组合丝丝入扣,情感与环 境高度统一。在《渔(春)》 中,初春时节捕鱼的劳动者和码 头上忙碌的社员作为描绘对像, 在画面分布上错落有致,秩序井 然。卸船、装筐、抬鱼等劳动场 景,以及码头和屋宇均反映出人 民改造自然、与自然共生的时代 图景;《耕(夏)》描绘了繁茂 夏树间的社员们收装谷物、扬谷 子、牛耕田和插秧的场面;《樵 (秋)》表现了人物采摘、分拣、装筐和运输果实的忙碌场景;《读(冬)》的萧散冬木和田地禾苗的 丝丝春意,生动再现了繁忙、丰收、向上的生活景象。

这套组画通过时空 叙事和现实观照,构建了源于生活、高于生活的“真境”。这为他后续 “二万三千里”写生及山水画转型奠定了基础,成为画家转向山水画“真 境”的重要契机。 魏紫熙以山水画家的身份真正立足画坛始于1961年。他于写生中参悟山 水之道,笔下的山水由原来较为清润、淡雅的笔墨渐变为苍茫、雄浑、朴拙 和厚重,彰显出北方山水独特的壮美之感。《黄山飞瀑》是其创作观转向的 标志性作品,画面以浓墨勾写巨树斜贯构图,淡墨皴染山石凸显空间感,飞 瀑虚擦淡墨如闻其声,三只戏猴隐现谷间打闹。

黄山写生之后,魏紫熙不再 将人物与动物置于中心位置,而是让位于自然本体的“真境”呈现。这一转 变直指其艺术宣言:写意山水须破旧程式之缚,“艺术境界应该多样化,雄 伟、壮丽、幽静、深邃、都可贵。‘借山川以言志’”[5]。 魏紫熙在晚年的创作以太行山为母题,达到了返璞归真的化境。他 根据太行山的形理特征,以独特的绘画语言提炼服务于“真境”,这种 “凝重拙朴,气骨雄浑”的笔墨,源于对自然的深刻体悟,旨在表现太行 山石的体量感与精神气质。

如《太行洪谷》中前景的巨石,通过皴擦、勾 勒、渲染一气呵成,展现出干净利落的笔触。山谷间、河面上轻盈弥漫的 水雾,仿佛将石壁层层包裹,推向远方。魏紫熙的笔墨游走,既凝重又恣 意,既朴拙又纵逸,每一笔都透露出韵味。又如《山翠拂人衣》中山体的 造型多呈方形,山石纹理横折。画家仿照自然形理用笔,横皴竖切,在石 头的阴面染以淡墨或浓墨呈现出太行山坚硬厚重的巨石,体现出“师造化 得心源”后“忘笔墨而有真景、真境”。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/LunWeiZiXiShanShuiHuaZhongDeZhenJing_2.shtml