从现存一些传为吴道子的作 品以及后人的摹本,我们可以清楚地看到 线条运用在粗细、墨色方面的变化非常丰 富,极具节奏感;在人物造型方面,也很 放松,没有精谨的倾向。可以说,吴道子 的白描蕴含着很强的写意性与偶然因素。 我们再来看这几位书画家的创作状 态,虽无法亲睹,但从文字记载中也能管 窥一二。 在创作之前,张旭,根据其好友李 颀的诗作《赠张旭》记载:“露顶据胡 床,长叫三五声。”[7]喝得半醉,光着脑 袋,坐在床上,嘴里还念念有词,一副醉 鬼的模样。梁楷,常常“嗜酒自乐”,据 说多在酒后意酣兴发之际泼墨挥毫。徐渭 自云:“小白连浮三十杯,指尖浩气响春雷。”

畅饮之后,腕下自有妙处。邵长衡 《八大山人传》中提到朱耷:“饮酒不能 尽二升,然喜饮。贫士或市人屠沽邀山人 饮,辄往,往饮辄醉。”[8]在酒醉之后, 山人“墨沈淋漓”[9],贪图便宜之人乘机 索画。《历代名画记》记载吴道子“好酒 使气,每欲挥毫,必须酣饮”[10]。 酒似乎成为艺术创作前不可或缺之 物。

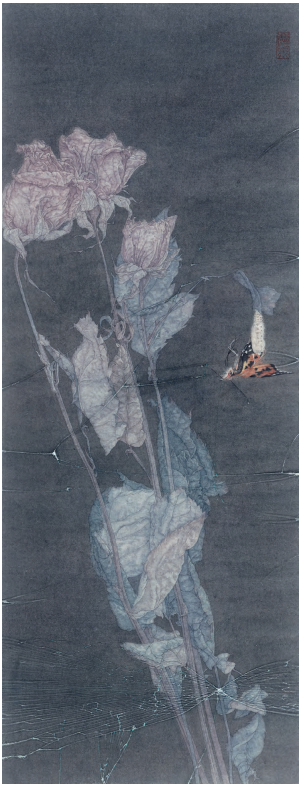

郑庆余 破Ⅲ 纸本设色、玻璃 84.5cm×32.5cm

但我臆测事实上并非他们每每动笔, 必先畅饮。酒后,个体自制能力变得薄 弱,甚至自我意识逐步消失。这样的记 载,侧重阐述的是,艺术创作首先需要作 者处于一种主观思想薄弱的无意识状态。 在创作过程中,张旭“兴来洒素 壁,挥笔如流星。瞪目视霄汉,不知醉与 醒。”[11]朱耷则“不经意挥洒,忽作云 山,忽作竹石”。不刻意经营,心手两 畅,追求运墨的酣畅痛快。至于吴道子, “笔迹磊落,遂恣意于墙壁”[12]。恣意 者,言其放纵、任意之状态。《太平广 记》记载,吴道子观裴旻将军舞剑器,深 为所感,“于是援毫图壁,飒然风起,为 天下之壮观”[13]。又《唐朝名画录》描 述吴道子画三百里嘉陵江风光,竟然一日 而成。“明皇云:‘李思训数月之功,吴 道子一日之迹,皆极其妙也。’”[14]

由此,我们可以总结出他们创作过 程的两个特征。第一,无论“兴来”“不 经意”,还是“恣意”,创作者都处于灵 来神会的一刻:降低创作者普通状态下苦 心孤诣、刻意经营的成分,减弱理性思 考对自己创作行为的控制,让常年积淀的 各种素养、累积的各种体悟氤氲融聚而成 的一种下意识的、类似本能的冲动充斥身 心。这就为其创作的偶然性创造了绝佳的 条件。而醉酒正是达到这一境界的重要方 式与途径之一(并不是唯一)。处于这种 状态下,创作者的真实情绪没有过多阻 碍,不需要向理性妥协,能够充分地做到 直抒胸臆。

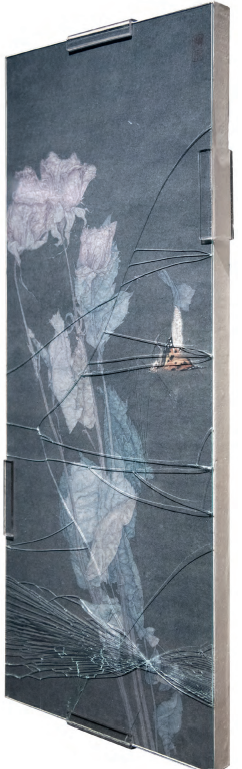

破Ⅲ 玻璃裂痕由于观看角度不同产生的变化

第二,这些记载都强调了一 点,那就是创作的速度。张旭的“挥笔如 流星”,朱耷的“挥洒”,吴道子的“飒然风起”“一日之迹”生动描述了他们的 出手之快。 创作的速度和创作者所处的创作状 态有着互为因果的关系。由于主观意识的 减弱,隐藏于内心深处的感受、情感可以 不由自主、不加修饰、没有顾忌地进行宣 泄,所以直接导致了迅疾的创作速度。同 时,高速度让创作者没有空暇去理性地深 入思考与推敲,又进一步加强了创作过程 的无意识性。 在此,我们可以惊异地发现,中国 这些书画巨擘与马松、波洛克、基弗等西 方艺术家无论在创作前、创作中的状态以 及创作速度上都有着高度的相似性。

而这 一切反映在最终的作品呈现上,就是天花 乱坠般的偶然性。 在大家的普遍认知中,工笔绘画以 精谨细腻为特征,表面上看与偶然性完 全相悖。其实不然,在中国古代,尚无工 笔这一特定概念,只有粗、细笔之别,且 并不泾渭分明。吴道子在年轻时比较擅长 细笔,中年之后转向粗笔。可以说,工笔 画在早期就具有偶然性的因子。

随着中国 绘画艺术的发展,粗细笔逐渐分野,一路 继承了恣意挥洒的特点,逐步演变为写意 绘画,另外一路则向细致工谨发展。这种 分化当然有其正面的作用,将中国绘画的 各种画法体系推向极致;但同时也有其弊 端,丧失了一些发展的可能性。比如,工 笔画越来越沉醉于精致描摹,以至于很多 画家称自己的创作过程为制作。 从上文分析的这些艺术家,尤其吴 道子身上,我们可以看到不同于通常意义 上工笔画的特征:如同庄子“坐忘”般的 “去知”状态;纯任自然地恣意挥洒;电 光石火般迅快的、了不容思的速度。偶然 性、随机性、不确定性、直觉体验性,这 正是当下工笔绘画普遍缺失的重要元素。 而且,在我看来,工笔绘画的偶然性不仅 仅局限于具体的造型设色之上,更应该深 入到观念、创作状态的层面。这也正是我 一直以来在研究与探索的主要方向之一。

在早期的创作中,我对于偶然性的 关注仅停留在局部的技法层面。传统的渲 染方式(比如衣纹的处理),主要采用沿 勾线一侧涂以颜色,再用清水笔由深至浅 均匀染开的技法。我对之作了一些调整: 将长线按照起伏和暗含的结构分成若干部 分进行渲染,把握对色彩倾向与明度的随 机微调;一些没有用线表现的结构,直接 运用渲染进行塑造,以丰富造型。同时, 在调色方面,控制每次调制的颜料量,随 画随调,追求同一色相范围内丰富的、随 机的细微变化。在这一过程中,我还有意 识地保留住渲染时的笔痕。进行这些染法 调整的重要目的之一就在于增强绘画的灵 动感与偶然性,寻求一种不可复制的、出 其不意的效果。

2019年初,随着自己在认知上对偶 然性理解的深入,实践上的尝试也随之拓 展,进行了两个方向的进一步探索。 一方面,我在几幅工笔画上覆盖了 破碎的玻璃。谭平先生做了如下评论: “在《破》系列作品中破坏却成为了第一 诉说。这种转变对于一个艺术家来说是相 当重要的,即艺术的建立不再基于建设, 或者塑造的方法之上,而是基于‘破坏’ 的方法之上。并且,这种‘破坏’的目的 是不断地打破原有的平衡,从而建立新的 秩序。”这不仅一语道出我的心声,而且 给予我深层的启发。有朋友问:“你为什 么不把玻璃的裂痕直接画出来呢?”因为 砸裂玻璃的行为核心,正是偶然性。

杜尚 的装置作品《新娘,甚至被光棍剥光了衣 服》在一次运输中玻璃被震碎了,他没有 惊愕,没有遗憾,而是认为作品更完美 了。我可以控制破坏玻璃的方式,破坏的 位置,破坏的力度,但我无法把控开裂的 轨迹。甚至,为了进一步消除主观影响, 我让六岁的儿子任意破坏。当然,“砸” 不是一次即成的。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/TianHuaLuanZhuiYuHuiHuaOuRanXing_2.shtml