二、《东园图》中的文人意象

前文提到,《东园图》所展现的雅集践行之 请,给徐天赐带来的并不是简单的品茗赏画的诗 酒之乐,徐天赐请文徵明为其补图,是其展现自 身社交网络与风雅以及建构自身形象与地位的重 要方式〔15〕 。而对于文徵明来讲,他与徐天赐并不 熟稔,在为其创作别号图之际选取自身作“别号 图”时常用的一些图像语言和元素,去标榜文人 身份和营造东园的书斋环境是相对稳妥的做法。

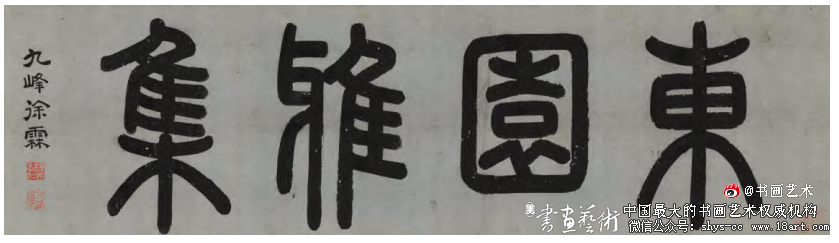

图4《东园图》画卷引首徐霖篆书“东园雅集”

总结来说,文徵明于《东园图》中,以人物、素屏、 空亭、水榭、湖石等主要物象符号所承载的内涵, 将文人雅士于东园山水间的风流才情、志意旨趣 物化并永恒,而最终达到了以抽象化、典型性的 文人意象,图解东园子徐天赐别号寓意,并纪念践行情谊的目的。《东园图》是明季中后期文人 的才情、社交和情思风貌的记录。

(一)怡情风雅之士

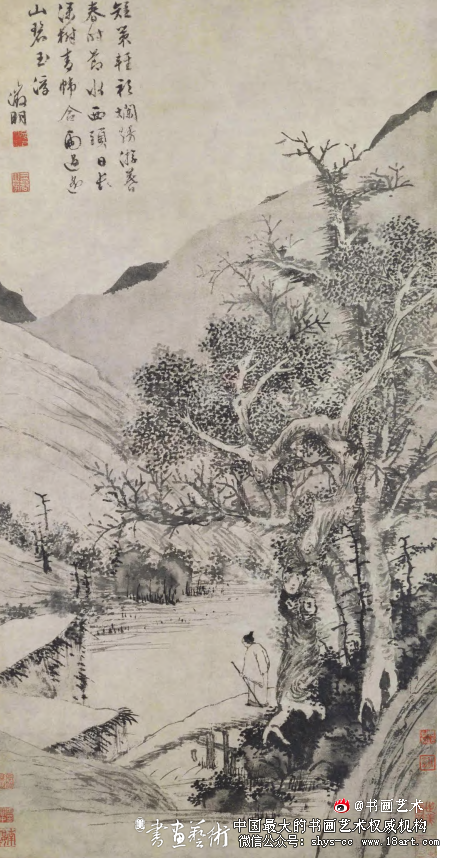

韩金磊于《唐寅“别号图”创作中“景”与 “人”的组构关系》一文中说明,在明代中后期的 文人画中,人物的表现增多,“人物不再作为山水 的配角而存在” 〔16〕 。回看《东园图》卷,人物位 置经营雅致有节,描绘了三组雅集的文人景象。 画面右起,溪水潺潺,其上横跨古朴小桥,连接 了“客至” 〔17〕 场景与园内书斋生活两端,客人身 后跟随一抱古琴的童仆,主人引导前来赴会的 红衫客人,沿着鹅卵石径前往书斋。主人身着灰 衫素衣,头戴冠,周遭葱郁茂密的榆树和松树及 林中蜒曲的石径小路尽显清幽之美。此为第一组 文人景象。 穿过清幽的曲径,越过朱漆栏杆,曲折回 环,画面的主体—“心远堂”悠然在目,这是画 卷与园林书斋两重意义上的“内部环境”。

此时,文徵明以细劲连绵的线条与拙润结合的笔墨勾 勒出书斋轩堂主体建筑,四位文人雅士正围桌对 坐,鉴诗赏画、执茗阔谈,一童仆着素色蓝衣,手 捧书帙,恭候在旁,以供文人清谈尽兴,场面淡雅 温馨。画面轩堂与一重檐歇山顶的茶寮连接,入 口正对客至之所,而非面向观者,完满地展现出 凉亭内的唯一装饰—素屏。

图5 [明]文徵明 溪桥策杖图轴 95.8cm×48.7cm 纸本墨笔 故宫博物院藏

同时,文氏于轩亭 居室左右两侧各设置了参天的茂树和一造型古 雅、剔透轻润的湖石进行装饰,湖石之外,另有两 位童仆和其后掩映于繁密林木间只露出四方攒 尖顶的斋亭一座。一童手托茶具一套,杯盏几许, 一人静坐休息,递送侍应。手捧茶具的童仆面向 观者,似是在回答红栏边客人的问话。

文氏以此 童仆顾盼回首的姿态自然地将画卷前、中两个静 谧清幽的空间连接了起来,并展示出了园中修竹 蔽天、春水初生、春林初盛、堂宇清燕、花木晴新 的情境和文士游目骋怀、志趣高远、幽静风致的 精神旨趣与旷士情怀,此为第二组文人景象。接 着,穿过浓荫之下装饰朴素而不失淡雅的空亭与 篁竹小径,隔池而望,可以发现倚岸水榭凉亭中 对弈的第三组高士,其人着一红一素,酣醉间对 弈神态跃然纸上,准备茶具伺候的童仆于竹间小 路赶赴斋亭,而池水则被清风吹皱,池中立毓秀 湖石,湖石向左延伸,连接池畔假山。

总结来说,文氏以中锋细润笔法巧妙构造了 《东园图》景,园内茂林秀竹、芳草鲜美、灵秀高 雅。三组巧妙安排的文人活动和穿插其中的童仆 与曲径回环的竹林小路设置,有画眼点睛的“提 神”效果,情景交融,人物在此刻非处于配角地 位,而成为叙事性与“趣味性”的主角。

文徵明对 人物的描绘并非追求写真,而以简笔勾勒的方式 展示人物背部或侧面的整体状态,人物面部的表 情刻画被归于次要位置或忽略。同时,文氏以成 组的文人弱化了画中人物主客身份的差别,重点 展示他们共同的行为活动与和谐氛围。可见《东 园图》中三组文人雅士们忘乎自我的精神状态与 文人所追寻的理想化的读书、品茗、弹琴、对弈 等活动场景,是画家想要表达的重点。

(二)素屏淡然、水际安亭

素屏,指白色的、没有书画点墨装饰的素面 屏风。素屏的最早记载见于《三国志·魏书·毛玠传》,在其中素屏象征着高士的清廉之风。元 代王蒙将素屏首推入画,并使之成了归隐山林、 高洁隐士的精神寄托,见于《惠麓小隐图》《林 泉雅集图》等作品。学者巫鸿曾指出:“明初的 一些文人画家延续了素屏这一传统,但直至明代 中期的文徵明时成了一种固定的图示,最集中地 表现着他的身份意识与名望需求。”〔18〕 文徵明曾 孙文震亨曾于《长物志》中强调了读书、弹琴两 项活动于文人学习修养的优先级,他说:“物莫 古于琴书,在学者所当先务,今是正之,以琴书 列于卷首。”〔19〕

《东园图》中的素屏作为画面主 体轩亭建筑中唯一装饰,因与墙体颜色区别不 大而未见具象轮廓,但这一设置却很好地把屏 风背后的日常生活与屏风前的读书、赏画活动区 分出来,与手中文章或者画卷标榜着文人们“心 无驰猎之劳,身无牵臂之役,避俗逃名,顺时安 处” 〔20〕 的怡情风雅与内心隐于园林不沾俗世的 情操。素屏在文徵明其他别号图中也很常见,如 在《携琴访友图》《浒溪草堂图》中,在山水草 堂中,都有一洁白素屏点缀其间。 亭最早应用于军事活动,魏晋之际被文士赋 予自然美和人工美相结合的审美内涵。

王天乐在 《古代山水画叙事结构中“草堂”与“空亭”的 文化深意》一文中指出空亭的形象最早来源于宋 代米芾的《春山瑞松图》(传),其后在元倪瓒的 画中成为主题元素而被文人推崇〔21〕 ,空亭意象 在倪瓒作品中大都展示的是“亭下不逢人”“聊以 自娱”的孤高和冷峻之感,譬如《容膝斋图》《六 君子图》中的空亭塑造的是在自然山水间涤荡 心灵、超越外物的“胸无一尘” 〔22〕 之境。空亭这 一具有隐逸内涵的意象也深受文氏喜爱。

《东园 图》中的空亭位于画面中心的第二组文人与隔岸 相对的第三组文人的连接处,一改倪瓒笔下简陋 萧瑟的茅屋景象,而是以三间房屋、两层建筑的 组合出现,一间空亭(水榭)居于画面前景,倚靠 池畔,亭中案牍几案一张,另一间居于其后建筑 的二楼,窗户敞开,同样设置书案一张,上置有花 瓶少许。

这两处空亭组合的设置有两重内涵:一 是文氏对明季中期园林建筑的奢华多样的描摹, 因此时的私家园林建造与明初普通官员和百姓房 屋的营造“不许于宅前后左右多占地,购亭馆,开池塘,以资游眺”的要求迥然不同,而是尽盛繁 复堆砌的筑园之风,呈现“重堂窃寝,回廊层台, 园亭池馆,金翠碧相,不可名状矣” 〔23〕 之景;二是 文氏主体心灵创造的显现,借空亭将园中文士高 远、淡雅的品质与万物交流并相融的生命体验具 象化于山水之间。

具体到画面中,空亭的设置和 周围的绿荫使得池水两岸距离拉近,似乎刚刚穿 过空亭于竹间赶路的童仆更好地渲染出东园的 幽致。四下无人的空亭虽并不具有感情色彩,倒 让人遐想,显示出人存在的意义。它可被视为缺 席主人的代表,象征着别号主人不沾俗气、心向 隐逸、寄情自然的情操,与清幽的书斋居所融为 一体。最后,有人迹的轩堂、水榭与无人迹的空 亭错落的分布,增强了《东园图》卷的形式变化。

(三)竹间隐榭、湖石安巧

王世贞的记载在《东园图》完成之 后。考虑到这一层面,笔者认为《东园图》虽以园 林作为表现和描写对象,却又不止于风景照片式 的再现,而是在画面布局中,合理安排来源于宋 元隐逸文化、标榜文士精神的素屏、空亭、水榭、 奇峻的湖石等经典符号,在明季中期文人的内心 困局中,将被历代画家反复描写的图形意象美 化、定格与永恒,即文徵明的创作意旨不仅在于 描写东园的山水园林,也在于将徐天赐为朋友送 别的情谊与东园的园林融合在一起,最终体现出 明代中后期文士品茗清谈、交友雅集的生活方式 与悠然隐居、寄情山水的生活情操〔32〕 。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/WenMingDongYuanTuJuanYanJiu_2.shtml