生于乱世,作为明代遗民的石 涛,终其一生都试图将自己的艺术风格脱离出传统文人的艺术审美框架,彰显自己个体身份的独立和精神世界的自由。在《野 色》册(图2)的一页中,石涛描绘了三个置于叶子上的芋头。 在当时的文人画家看来,带泥的生芋头这般看起来不文雅、不美 观的物品是不适合入画的。然而,石涛却没有选择描绘当时文人 画中常见的高山流水之景,而是将日常生活中随处可见的“丑” 物作为绘画主题,将日常生活转化为艺术品呈现。

石涛的艺术选 择与法国现代主义诗人波德莱尔(Charles Pierre Baudelaire, 1821—1867)十分相似。在《恶之花》中,波德莱尔一反浪漫主 义诗歌传统,转而描写了大量城市中的流浪汉、小偷等被传统审 美严加排斥的形象,毫无顾忌地向公众展现“丑”的审美价值, 这是一种随着工业革命和启蒙运动诞生的现代性审美。

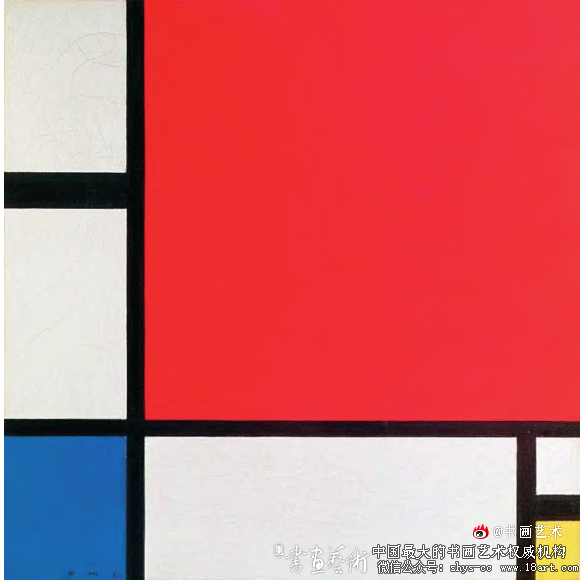

图5 蒙德里安 红、蓝、黄的构成 油画 45cm×45cm 1930年 苏黎世美术馆藏

石涛对文 人眼里不入流的丑陋物象进行改造,通过改变绘画的主题,展示 了对审美传统的蔑视与颠覆,他对野芋头的刻画可被视为他主动 选择在文人审美标准之外进行艺术创作的视觉证据,彰显了他试 图彰显其审美与身份独特性的意愿与决心。同样的,对于吴冠中 而言,选择描绘乡野之景和瓜果食材正是一种对于主流艺术风格 和主题的回避。

石涛的作品并非只是他通向过去传统的钥匙,他 还通过自身的艺术实践发掘出石涛艺术理念中的现代主义审美萌 芽,领悟到其艺术选择中所暗示的对固有规则的反叛。通过在乡 野间探索日常生活的美,吴冠中试图塑造出一种有别于主流社会 主义现实主义审美标准的艺术身份,其不拘泥于固定审美标准的 艺术理想,成为指导他日后融合中西艺术风格的思想根基。

(三)明确创作风格

1979年5月,吴冠中在《美术》杂志上发表了《绘画的形式 美》一文;翌年10月,他又发表了文章《关于抽象美》。在文 中,他以自己的艺术实践为例,阐述了“抽象美是形式美的核 心”这一核心观点。[3]这两篇文章的刊登引起了当时全国艺术界 对于“形式与内容”“抽象美”和“西方现代美术”等话题的激 烈讨论。

吴冠中直白地向公众阐述自己对形式和抽象的关注,这 是他在“文化大革命”后对自身艺术身份和风格的重新审视。此 后,他开始正视自己对西方现代艺术的兴趣。在学习中西方艺术 经验的基础上,吴冠中始终试图创造出一种极具个人特色的融合 艺术风格,这样的艺术理念明确了他日后中西融合的创作目标, 这种特征在其’85美术运动后创作的作品中尤为突出。

二、《都市之夜》的中西融合艺术风格

(一)技法与风格

中古时期的中国画家通常在作画前就已确定好呈现在绢布 上的形象,而画家本人的创作主观性则被有意隐藏——我们可以 从宋代时兴的界画中看出这种对笔墨工整、造型准确、客观具体 的美学追求。在之后的文人山水画中,即使他们追求的并非“形 似”,而是通过“写意”达成某种意境,但我们仍可以清楚地看 到画家在构图、比例和技法上下的功夫;他们或多或少地试图通过笔墨还原自然景观的样貌,在具象的框 架内显露个人心声。“夫画者,从于心 生”,相比之下,石涛更在意创作直觉和 主观精神在创作中的重要性。我们不能说 石涛彻底地摒弃了过去的笔墨,但他的确 试图改造固定墨法,在主流审美规则中开 拓出属于他的自留地。

在《万点恶墨图》 (图3)中,石涛拒绝如前人古法般采用 既定的皴法描绘山水之景,而是创新性地 用泼墨墨点作为皴法的代替,以展现山 石、植被等自然景观的质地与纹理。以石 涛同时期画家的审美规范而言,《万点恶 墨图》呈现的观看体验必然逾越了他们的 审美标准:观者无法像观看其他画作一 样,直观地感受到树林山石的轮廓,只能 根据自身过去对自然的观察经验勉强辨认 出它们的特征。

于石涛而言,文人画家对 笔墨的迷恋是亟待改变的,而他对于墨法 的创新,正是试图淡化笔墨在创作中的重 要性——通过改变水墨技法的既定形式, 改变了过去惯常的观看方式,化解了笔墨 中根深蒂固的文人意味,进而彰显画家的 个体身份。正如贾方舟(1940— )对表 现型水墨的定义那般:“它不靠理性的参 与,不做预先的设计,也没有程式化的笔 墨。

它靠着生命激情作画,作画状态直接 体现为一种生命状态和情绪状态,甚至表 现为一种狂热的冲动和内在情感无所顾忌 的宣泄。”[4]在《万点恶墨图》中,石涛 用墨点模糊了物象间的界限,用线条和墨 点描绘的自然景观展示自身精神世界的混 乱与冗杂。

吴冠中认为,石涛是中国现代艺术的起点,甚至“预告了西方表现主义的 诞生”,的确,石涛的墨点显现出了现 代艺术的特点。[5]在美国艺术家波洛克 (Jackson Pollock,1912—1956)的创 作过程中,他摒弃了油画惯常的绘画工 具,通过身体的移动,将颜料滴溅在画布 上,以抽象的形式向观者展示赤裸的个人 主观性。

尽管石涛和波洛克作品的创作材 料、艺术思想、文化语境不甚相同,但他 们不约而同地摒弃了对客观实在的刻画, 察觉到了“泼洒”这一动作对创作者主体 身份的强调,转而通过改变过去的笔墨规 则,展示个体的精神状态。可以说,想要 彰显艺术个性和个体身份的诉求是导致他 们拥有相似美学观念的原因。

一方面,在 跨文化、跨时代的语境中,两位艺术大 师获得了相同的创作意图,这一事实揭示 了中国传统美术与西方现代艺术并不是两 条只能互相回望的平行线,二者之间并不 存在着不可逾越的差别。另一方面,我们 也不应忽视石涛作品中鲜明的现代艺术特 点,他“我之为我,自有我在”和“一 画”的美学思想与波德莱尔所强调的个人 独立性和作品自主性不谋而合,而石涛对 固有墨法的积极创新也正是一种现代主 义所鼓励的对现有规则和束缚的反叛。

如果说石涛的艺术是中国现代美术的萌 芽,那么吴冠中则是在石涛具有划时代意 义的美学基础上,融合了西方现代艺术风 格与哲学思潮。

吴冠中延续了石涛“所以一画之 法,乃自我立”的艺术理念。1997年,吴 冠中发表了文章《笔墨等于零》,他批评了当下画家对传统美学规则的固守和对笔 墨的过度关注:“作为奴才的笔墨手法永 远跟着(主人思想情绪的表达)变换形 态,无从考虑将呈现何种体态面貌。也许 将被咒骂失去了笔墨,其中失去的只是笔 墨的旧时形式。”[6]在他眼里,笔墨是客 观存在的,是不可抹去的;但笔墨并非一 成不变的,而是应依附于创作者的个人性 和主观意愿不断变化革新,画家切不可墨 守成规,这一思想与石涛对固有绘画技法 的改造十分吻合。

然而,虽然石涛改变了 技法的形式,但他仍用其看似抽象的泼墨 来描绘具象的自然景观;即便他强调对个 人情感的释放,但这种释放始终没有脱离 传统审美规范的束缚。在《都市之夜》 中,吴冠中在保留中国传统泼墨技法的同 时,改变了水墨描绘的对象,将墨点从山 石表面移植到现代都市景观中。他并不通 过古代画家对于自然精准刻画和比例正确 的要求来展示都市之景,取而代之的是来 源于现代艺术的点线面。我们很难在画面 中看出任何与都市相关的具体形象,在抽 象的符号之间,画作所欲表达的主题十分 隐晦,只有画作的标题在画面之外含蓄地 向观者提供了有关“都市”的线索。

与石 涛作品中隐约的“现代性”相比,吴冠中 则是彻底地将传统的中国绘画技法引入了 西方现代艺术的框架中,在保留“泼墨” 这一创作手法不变的情况下,他放弃了对 具象事物的描绘,而是通过点线面的基本 视觉符号,构建了一种朦胧的、不清晰 的、瞬间性的现代都市氛围,正如工业革 命后尝试通过绘画留住眼前光影瞬间的印象派一样。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/WuGuanZhongDuShiZhiYeDeXianDaiXingJieDu_2.shtml