二、战场中的“军”与“民”

基于反“扫荡”的亲身经 历,彦涵表现这一题材时将重点 放在了军民关系上。不过,倘若 对照画面呈现的关系叙事与其突 围过程中战斗及农户相助的情 形,会发现又相去甚远。那么, 从亲身经历到最终的图像显现, 作者设计的军民关系叙事的缘由 是什么?又面临了哪些问题? 应当看到的是,自抗战全面 爆发以来,民众在这场关系中华 民族生死存亡战争中的重要性逐 渐被认知。

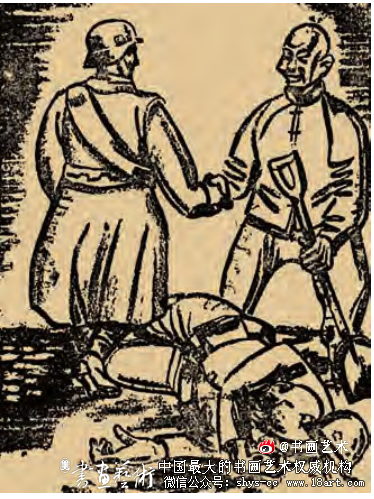

图6 黄秋农《军民合作抗战最后的效果》黑白木刻,载《文艺月刊》1938年第1卷 第7期

一些有识之士主张要 发动民众的抗战意识,呼吁“军 民合作”:“从前线带伤回到大 同的官兵,众口同声地说,前敌 的失败,一小半是某某部队的靠 不住,军队不够支配……一大半 是没有取得民众的帮助”[7],“军 队老百姓应联合起来,结成钢铁 样的队伍,以期消耗敌人,歼灭 敌人,争取民族的彻底生存”[8]。 然而,“军”与“民”应如何合 作,此时仍停留在对前线与后 方划分开来的模糊认知上,如同 《军民合作歌》中歌词提到的那 般:“可爱的英勇军士在前线, 冒着炮火同敌人把命拼,可爱的 老百姓们在后方,任艰耐苦一齐 来把力尽。”[9]以致于如何促进军 民合作,成为当时广泛讨论的一 个重要话题。

1938年,国民政府 颁布十六项《军民合作公约》, 围绕“军不扰民,民要助军”原则分别明确军队与民众各自的职责。与国民政府从模糊认知到颁布公约这 一渐进过程相比,中国共产党领导下的抗日根据地从一开始便极为重视 军民关系并对此有清醒认知。朱德早在1937年就曾指出,在战场前线, “民”与“军”应一同生活、一同作战:“华北民众……他们应该动员起 来到前线去与二十九军一同生活,一同作战,与二十九军一切必要的拨 助,实现真正的军民合作。

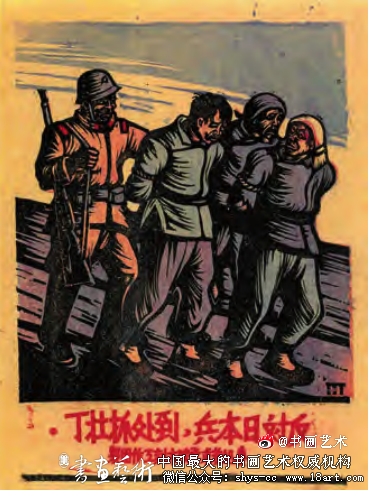

图7 胡一川《反对日本兵,到处抓壮丁》套色木刻 35.5cm×30.8cm 1940年

应该组织成各种游击队,在日军出没的地方找 寻他的弱点向之袭击,破坏敌人后方的北宁铁路的交通,使日本人不能够 再利用这条铁路送军队。”[10]除朱德提到的武装游击斗争外,在战场前线 的军民合作还有一些更为具体的内容:“比方在前线都是大家亲眼见到的 事实,抬伤兵,需要老百姓。挑子弹,需要老百姓。修马路需要老百姓。 最重要的,我们到一个地方,需要老百姓带路,那些捣乱的汉奸,需要老 百姓去抓,总而言之,军队是绝对不能离开老百姓的!”[11]而在后方的民 众则要协助当地政府维持秩序,并做好一切巩固和服务工作。

全面抗战下“军民合作”的重要性也使得此时与之相关的图像普遍出 现。在围绕这一主题的绘画中,“挖战壕”“耕作生产”“抬伤病”“破 坏交通”等题材是比较常见的类型。1938年,《抗战漫画》第6期和第9期 分别刊登了白波、张乐平创作的“军民合作”主题漫画。在白波的《军民 合作抵制暴敌》中,一名军人正在用望远镜观察远处敌人的动向,身旁 则是数位随时准备射击的军民,他们共同埋伏在由沙袋构筑起的防御堡垒 中,随时准备着与敌人展开战斗。相对于白波画面中呈现出的紧张氛围,张 乐平的《唯有军民合作,才能消灭敌人》则侧重表现成功击杀敌人后的胜利 结果。

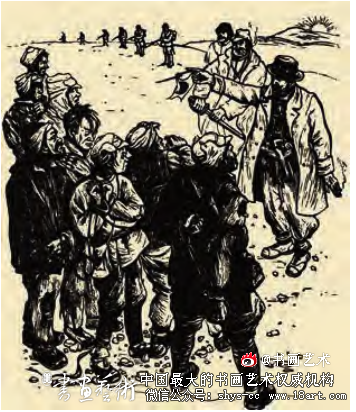

图8 彦涵《不可征服的人们》 黑白木刻 22cm×18.5cm 1942年

作者运用漫画常见的夸张手法,以一军一民共同推动碾轮的方式,将 敌人碾压在轮子底部,昭示出军民合作抗战的强大力量。与之相似的,还 有黄秋农的木刻《军民合作抗战最后的效果》(图6),画面以一军一民 握手的瞬间作为主体,被击败的敌人躺倒在地面上,有效凸显了战场军民 合作的成效。如果说白波对于战场上“军民合作”的表现还较为具体化、 情节化,那么从张乐平、黄秋农,再到后来斯明等人的诸多作品,则不得 不说其已经逐渐演化为一种固定图式。

其特点可概括为:一是画中叙事通 常以一军一民为中心展开,军、民乃至敌人的形象已是符号化的再现;二 是剔除了对“战场”这一典型环境真实感的刻画,“战场”往往通过对敌作战的行为隐含呈现;三是始 终以敌人的溃败形态诉诸作战结 果。显然,这一图式与“军民合 作”主题下表现“耕作生产”等 后方题材相区别。

值得注意的是,尽管战场 上“军民合作”的图式固定并流 行开来,但可以看到,此时这类 图像在人物塑造上,并未区分 “军”“民”在战场上的角色, 也未明确显现这二者对敌作战合 作时的各自职责,民众与军队只 是笼统、模糊地被表现为做着击 杀、消灭敌人这一同样的事情。

图9 彦涵《搏斗》黑白木刻 15.7cm×24.1cm 1943年

1939年,在日军对华北抗日根据 地展开疯狂大扫荡期间,《全民 抗战》刊登了一幅《华北军民的 反“扫荡”》木刻作品。画面正 是沿用了此时流行的战场上“军 民合作”的既定图式,进行宣传 动员。对于观者而言,采用流行 的既定图式,可以使之明确其意 图,即军民需要密切合作。然 而,具体到反“扫荡”斗争中军 民该如何合作,军队与民众各自 应该做些什么,则无法从既定的 图式中准确传达出来。

回过头再看彦涵的《当敌 人搜山的时候》,同样是表现反 “扫荡”,原本画面打算采用 “群体式”的人物堆砌,以众多 人数的奋力抗争象征突围。但经 过考量,作者最终将叙事重点放 在了以“军民合作”表现对敌作 战的场面。如前所述,此时作者 在创作上面临的最大问题是,是 否考虑沿用当时流行的既定图 式?如果沿用,“军”“民”的 角色区分及合作时各自的职责该 如何准确地从画面中传达出来?

如果不沿用,那么对敌作战过程中“军民合作”又该如何表达? 在彦涵看来,对敌作战中的“军民合作”并不能笼统地以同一行为代 替表达,以至于其以金字塔式的构图,重建了人物间的关系叙事。重建在 此包含了两个方面。一是塑造并区分人物的身份角色。画面中,作者共塑 造了7位人物形象,这一人数与其反“扫荡”所在的突围小组人数一致, 但身份大有不同。

图10 彦涵《不让敌人抢走粮食》黑白木刻 19cm×26cm 1943年

同为木刻家的力群曾对该画面内容作了详尽阐释:“这 幅木刻在描写敌人对我军民进行残酷的大扫荡,企图一举消灭成为他们眼 中钉的革命武装力量时,我们就同敌人展开了化整为零的反扫荡战…… 图中正在打机枪的是一个和连队失掉联系的八路军,正在准备战斗的是民 兵,而农民们由于进行空室清野使敌不能立足,并避免遭受屠杀,所以他 们带上妻儿疏散到山沟里去了。”[12]从中可知,这7位人物形象是包含了 八路军、民兵和群众3种身份。较比以往的一军一民图式,彦涵专门描绘 了“民兵”这一形象。

而战时组 织群众进行空舍清野和撤退转移,从党政层面上需要建立县、区、村三级 指挥部,从实际层面上则需要靠村级干部逐门逐户完成。显然,在彦涵眼 中,一个或两个“家庭”的呈现,相对于个体来说是更被作为“组织”起 来的乡村群众的集体表征。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/YanHanDangDiRenSouShanDeShiHouZhongDeGuanXi_2.shtml