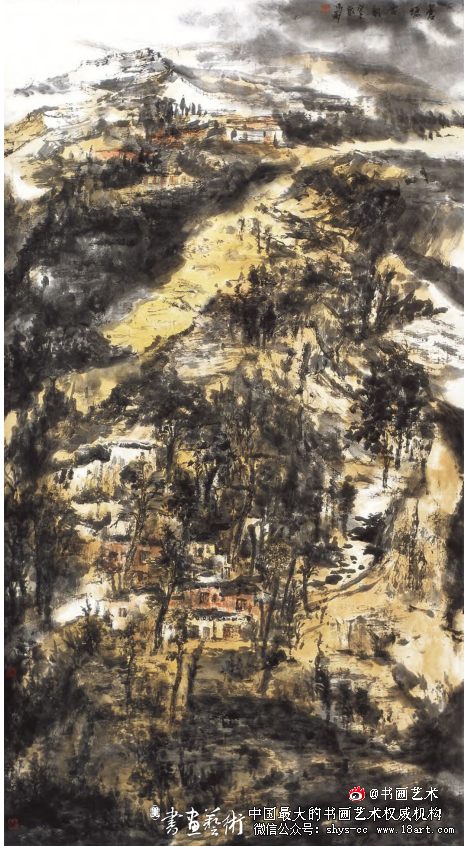

马刚 苍塬古韵 244cm×120cm 2003年

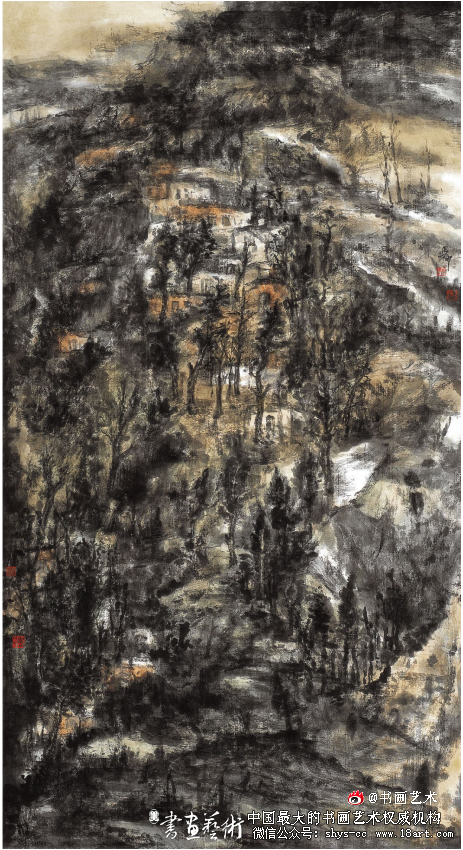

在作品《雾涌空山》《朔云天地秋》《山色渐分云外霞》中,留白的大量运用,塑造出烟云水雾的氤氲缥缈,体现出对“道”之玄远虚无、有无相生之主体特征的感悟。《浩然天地秋》中,老枝、枯树的岁月感与历史气息,表达着老子“坚强者死之徒,柔弱者生之徒”的苍穹之下,对人在历史长河中生生不息生命力的感慨。《黄河一曲抱村流》中,溪流、水域、瀑布等川流在黄土高原之上,孕育一方而不言的气象,阐释着“上善若水”的格言思考。《苍塬古韵》《村映寒塬日已斜》在空间处理上趋于平面化,高度过滤,从而呈现出画面气势撼人与深邃肃穆并重,传达出天地之“道”无情的苍凉意境。

马刚 村映寒塬日已斜 189cm×89cm 2003年

《西陇山居》有意将历史维度与现实关照皴融在了一起,在描绘烟村寒舍的人文景观与厚土黄天的苦寒风貌的同时,带来的宁静感、朦胧感,透出西北的素朴之性。而朴素折射出的是道的“虚静”的心灵世界,庄子“无分无界”的“混沌”之境,从而,表达出马刚立足于西北这片土地上,对老子“玄同”之境的追寻。这种追寻,是一种修为,是虚与实的并行,是艺术主体者内在的思考追寻与外在艺术创作实践的循环往复与层层递进,是对“道”的映照,是人与自然共性运动的超然澄照。“道”虽难言,但中国士人对于道的追求却从未虚妄,从《六经》之“道”的精神旨归出发,则会清晰地发现,山水画的文脉同样呈现出矛盾且复杂的特点,如中国士人在追求“悟道”的精神与超脱的洞达心态的同时,依然保持对现实世界的深切关照,使之与生命价值、历史责任紧密相连,形成不可分割的有机整体,并且道必须作为其之准则。这种特征同样体现在马刚的西北山水绘画创作上,既是将自身情感寄托于荒凉、莽寒的西北,追求脆弱生态意志的艺术表达,也是深入老子“玄同”的境界探讨人与自然的生态关系及荒寒的美学内涵。马刚西北山水画所表达的是祈寻历史哲学的同时又映射西北的山川本身。其画中所见的西北山川既呈现出特定的熟悉又充满着陌生,熟悉的是西北的山川与传统的笔墨,陌生的是道的无穷变化与文脉新传。

二、栉风沐雨——马刚山水画文脉继承

武艺对马刚的评价颇为独到,他指出:“马刚不是单纯以水墨的方式介入,而是以绘画的全息模式进入的,我们那一代人都通过西画的训练方式进入美术学院学习,这个阶段的每一个人都摆脱不了这样的方式,此后也是基于西方绘画观念进入个人的创作思维与历程。”[3]3武艺所提及的西式训练,并非仅仅停留在艺术的外在形态层面,它更深刻地体现了文化思想史及艺术理论的内在影响。而马刚的艺术学习初期,恰恰与西方现代文艺理论的蓬勃发展相契合。在20世纪80年代初,随着改革开放的深入推进,东西方文化再次实现了深度的交流与碰撞。在西方现代文艺理论的影响下国内外的新艺术观念与形式如同雨后春笋般不断涌现。从艾略特、福柯到海德格尔,这些理论家及其理论成果对现代艺术产生了深远的影响。特别是继波普艺术等之后的“酷儿理论”,作为20世纪最具影响力的文论思潮之一,对艺术领域产生了广泛的影响。莫·梅尔曾指出,“从理论上对各种主流的标志性哲学产生挑战”[4]。这一挑战体现在马刚的作品中,获得了王平的评价。他认为,马刚的绘画“因为它所激发的笔墨效果具有更强的随意性、原发性和不确定性,甚至能够表现出一种前所未有的现代感”[3]184,确实马刚在图像与本体之间,努力寻求“陌生与熟悉”的二元协调与再生的平衡。在运用笔墨建构和形式塑造画面的过程中,马刚有意采用涂鸦或游戏的心态,打破了传统中国绘画造型的既有认知。他巧妙地将一些经意与不经意的游戏性、模糊性的笔触融入成熟与秩序性的笔墨语言中,试图在宏观画面表达上重构形式语序,使游戏性的语言成为其笔墨的重要组成部分,为观者带来一种超越视觉经验的全新审美体验。

马刚 千佛崖写生一 34cm×50cm 2018年

在20世纪90年代末,马刚进入中央美院,跟随贾又福,深入研究艺术之道。贾又福的学术传承脉络鲜明,作为范宽、石涛至黄宾虹、齐白石等中国传统水墨画首次现代化转型与探索的直接继承者和发展者,他将“追古”与“创新”视为核心思想。贾又福就说过“山水画最忌小打小闹,细声细气”。20世纪八九十年代中国现代文艺理论也开始对艺术发展产生深远影响,如李泽厚所著《美的历程》一书有着深远影响,这一时期古与今、中与西思想汇涌激荡。事实上中西文艺理论及观念的碰撞和互融早在黄宾虹、齐白石等艺术家时期就已开始,而这个内在文脉赓续传承及艺术观念史的发展至今深刻地影响着当代的艺术家们包括马刚。他在此次学习过程中对范宽至黄宾虹的山水画发展史中各时代的思考与精神价值有了更为深刻的理解,同时也对中西文艺理论下的艺术观念产生了新的认知。贾又福曾说“不能用古人的探索发明,取代自己的探索发明。我们要学习的是古人的创造精神,在大自然中寻求与我们心灵合一的那山山水水,通过写生的磨炼,创造出我们自己新的‘程式’”。而新的艺术观念使得马刚开始以生命力的思想观念在自身内部实现内循环的深刻立场去审视自然、现实与生命,并将这一观念纳入个人艺术创作中,探索如何在山水画创作中呈现文化之道演化模式的生命哲学与历史深度。

马刚 青海循化温都寺写生 68cm×34cm 2001年

尽管西方文艺理论思潮对其产生了一定影响,但马刚始终坚守在中国传统山水画作建构的内在传承之中,不断探索与创新。武艺对其的评价是“他早期对西方艺术知识的储备,对中国笔墨的理解反而应验了‘外师造化,中得心源’”[3]2。马刚的写生作品已不仅局限于传统意义上的写生范畴,而是深入探索了历史尺度下人与自然之间的深刻观照与对话。他力求精准地展现西北的艺术魅力、传统文化的哲学意涵、生命精神与历史深度,同时深刻领悟并个性化地表达自然之美。因此,马刚的“写生”实践已超越了传统写生的定义,更多地体现了他对直觉的回归以及对山水之美的个性化解读。这种解读具有显著的“过程性”特征,他始终珍视并呈现对自然物象的最初感受,这成为他作品中极为珍贵的艺术特质。他直接面对山水进行寻真,从“返璞归真”这一艺术追求在深层体验与普遍认知之间,展现出了明显的个体差异。这种差异体现了不同个体在艺术理解和感受上的独特性和多样性。其作品《雨后》便是在渭源写生时的现场创作,画面中着重描绘了三棵参天古树,树冠郁郁苍苍,傲然挺立,与后方庭院相映成趣。在雨后的云气中,画面透露出一丝天地之间的悠远意境,仿佛君子般守护着一方水土,展现了人文关怀与儒家对待生命的昂扬态度及责任担当。此外,马刚还有描绘西北的系列写生作品,如《青海写生》《木钵写生》《古塬新绿》等,这些作品对“地域”与“时代”的新价值进行了深入思考与表达。画面古拙清雅,画家将黄土地上春天特有的景色以一种春风化雨般的绿色调表达了出来,同时在图式上也呈现出“分离布局,形断意连”的特点,营造出一种朦胧模糊的视觉感受。这种以虚相映的笔墨关系强调了黄土与植被之间稀疏的地理形态,既是西北地貌的呈现,也是黄土地的荒凉苍莽与绿植生命体的某种坚守与对抗,画面当然也已超越自然本身。而这种绿植在黄土地上生发的超越视觉感知也隐喻了马刚追求“站在世间与世外界限上的山水恰好一致”[5]81的山水哲学。当然无论是绘画写生的寻真,还是西方文论的学习,在马刚的探索之旅中,他并未简单的选择“有限性”立场,而是以开放与包容的心态运用中国传统的笔墨技法进行艺术创作与理论构建。显然,马刚以贡布里希所说的“技术的进步只是手段而不是目的,它往往是为了一定的创作意图服务”,表达了自己独特的山水绘画语言图式。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/YiMaGangXiBeiShanShuiHuaTanQi_2.shtml