三、地列艮虚——马刚西北山水画的情感依托

山水绘画之创作,其源根植于自然风貌之中,艺术家们通过对自然的细致观察和描绘,在还原自然的壮美景色的同时,更将个人的内在修养与笔墨技法巧妙融合,从而形成独特而富有深度的表达。这种表达方式彰显艺术家深厚的艺术造诣和独特的审美追求。早在六至八世纪,理论家便提出了“外师造化”之理念,为山水画之发展奠定了坚实基石,从《画山水序》到《林泉高志》均强调了这一点。如石守谦所言:“山水画之所以能够形成跨越时空的传统,正是源于它所表现的人与自然之间深刻而独特的关系。”[1]5马刚通过描绘黄土西北跨度移动或发生的亘古风貌,深刻体现了在审视人生、历史与地域时的内在感受。在他的西北山水画作中,我们能够洞察到时代变迁过程中的精神追求,这种强烈的时空特质并非重复,而是深入探索与发现的结晶,实为用心灵养育或呵护西北自然演进的韵律,以笔墨来揭示内在的深刻奥秘。这一独特的创作倾向不仅凸显了他对中国艺术传统的承袭与发扬,也展现了他对时代传递下的深刻艺术思考与实践,从而构成了其作品触动人心的核心要素。

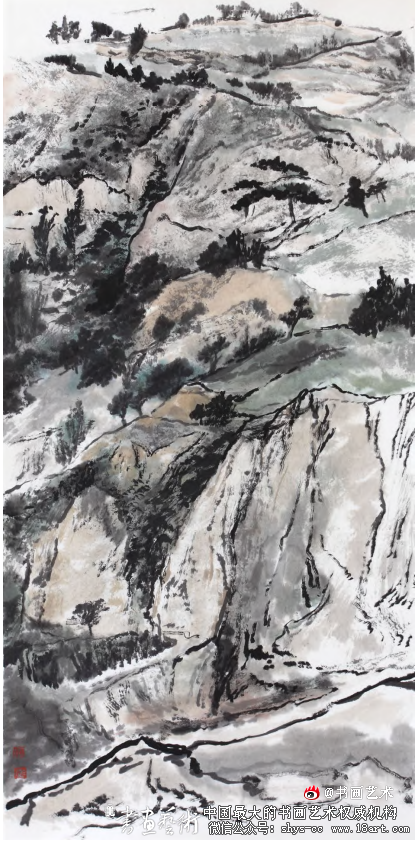

马刚 木钵写生 68cm×34cm 2014年

“西北”本是一个地理专有名词,但是地理学不应该只是物质的,也应该是具有精神的,西北包含“历时维度、共时维度、地域性维度、经济文化类型维度、文化属性维度、文化结构维度”等等。作为地理学中地域性维度的划分“西北”本身尚值得商榷,虽然前有饶宗颐曾提出的“西北山水画”,也大致地界定了地理性的“西北”,但“西北山水画”这一复杂的概念同样需要提前厘清,“西北”可以暂定义于传统历史地理学的范畴中,而“山水画”同样需要被代入前文中所重新界定。既然作为学术性探讨,应该做出一个尚待进一步商榷的简易概念,即“所描绘的西北地区内容题材的艺术作品”。确立这一概念,才可以进一步梳理其艺术发展规律及面貌,从而进一步做出深入研究。而马刚就是在这一范畴当中所呈现出的典型代表。其作品既有西北地理面貌的物质形态再现,也有着区域内原住民乡土情怀下的人文精神表达。

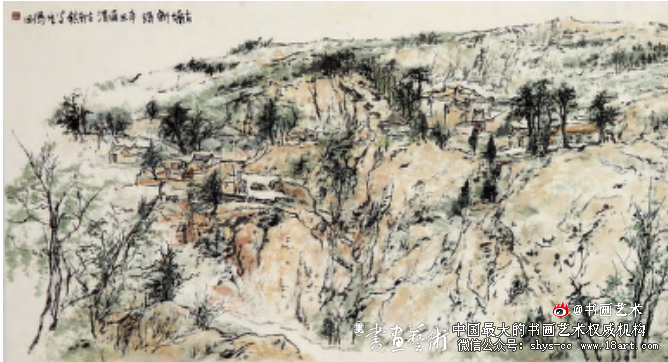

马刚 古塬新绿 80cm×220cm 2021年

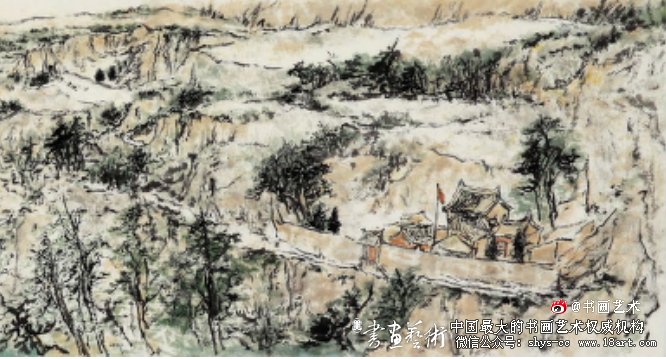

马刚通过多维度的深入探索,对“西北”地区进行了全面而细致的研究,汲取了丰富的自然与文化二者的内在精神。他将这些宝贵的精神财富转化为个人的艺术修养,进而以独特的视角观照历史、自然与艺术、生活与生命。如其多次深入到陇东黄土高原写生,以“易道史观”审视、礼赞陇东高原这块苍凉、凝重、萧瑟、荒疏的黄土地,感知记忆中的炊烟袅袅的村落、傲然悲怆的古树和辽阔深渊的丘壑,升华出人与自然相依相抗的精神家园。马刚曾多次深入敦煌,将敦煌艺术的内在精神以及唐代盛世造型理念的宏大、庄严的浪漫和东方哲思的意涵,精心提炼并融入到个人艺术内涵之中。如果说陇东高原万壑黄土的体味与敦煌艺术精神的继承,是马刚对西北文化宏观的探索与寻求。那他对河西走廊魏晋墓室壁画的关照可以说是微观视角,这些壁画呈现出浓郁的现实性和质朴性,是艺术在早期所呈现出的那种“大道至简”的始发感,马刚捕捉到魏晋墓室壁画这种返璞归真的人文价值,对其进行接纳与吸收,并将这些真朴至简的艺术意涵深度融合于自己的作品中。

此外在西北还分布着诸如贺兰山岩画等丰富的远古艺术作品,这些作品中,远古人类以更加质朴的技艺和认知,将人类初期严酷、艰辛的现实环境与对美好未来的精神追求和幻想相互交织、渗透,共同铸就了独具特色且内涵深刻的艺术表达。这种质朴而深刻的表达方式,以及其中蕴含的对天地悠远历史的关照,对马刚的西北山水画笔墨语言也产生了影响。不啻如此,马刚以其广博的视野,将注意力聚焦到那些散布在西北广袤天地间的摩崖、碑记与石刻上,品味其历经岁月洗礼的书写而展现出的苍茫韵味。在马刚的西北山水画中,天地苍莽般的用笔风格表现得尤为显著。这一艺术语言不仅展现了他作品中书法用笔的独特笔墨魅力,更蕴含了艺术家对西北生态与生活的真挚情感体验与独特绘画意趣。

马刚在线条运用上特别强调了这种古老而自然的书写性,苍苍茫茫、模糊浑然又透着拙朴、苍劲,如敦煌卷子的书写一般,使得他的画作既继承了传统,又突破了程式化束缚,既敦厚神秘,又豪迈潇洒,既艰苦又不失生机。如《言秋》《陇西山居》《祁连山写生》等作品,展现出了荒寒、苦涩中的静怡、恬淡。如《对望》系列、《马蹄寺写生》系列、《榆林窟写生》系列、《千佛崖写生》等展现了其独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴,使得马刚的西北山水画艺术特征既超越现实,又立足现实。这些作品展现出传统山水绘画的终极性与世俗性的对立统一,神秘性与真实性的矛盾统一,维持了一种“坐忘心斋”的精神追求与“悲天悯人”的现实精神之间的张力。何为“道不远人”,马刚作为当代美术家对西北遗产的内在继承便是,他在西北文化精神的现实性和世俗真实性上找到了艺术创作的立足点,也诠释了当代艺术家如何在汲取西北艺术精神后,继承并转化,真诚地反映“文明对于时间的组织方式”[5]5下所创造出的充满现实精神的新艺术作品。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/YiMaGangXiBeiShanShuiHuaTanQi_3.shtml