其实那些所谓“黑画”就是老派 一点的。我那张《茶山春早》,被中国美院梁树年老师在北 京饭店放大后临摹,说明的确有些影响。 在北京,周昌谷先生对我影响也大,绘画上有很大帮 助。总之那个时候相遇了很多老先生,是宝贵的机会。这个 阶段和外界联系交流也很多,包括全国美协等等,通过华君 武联系,到北京在北京画院、北京一些宾馆进行创作。

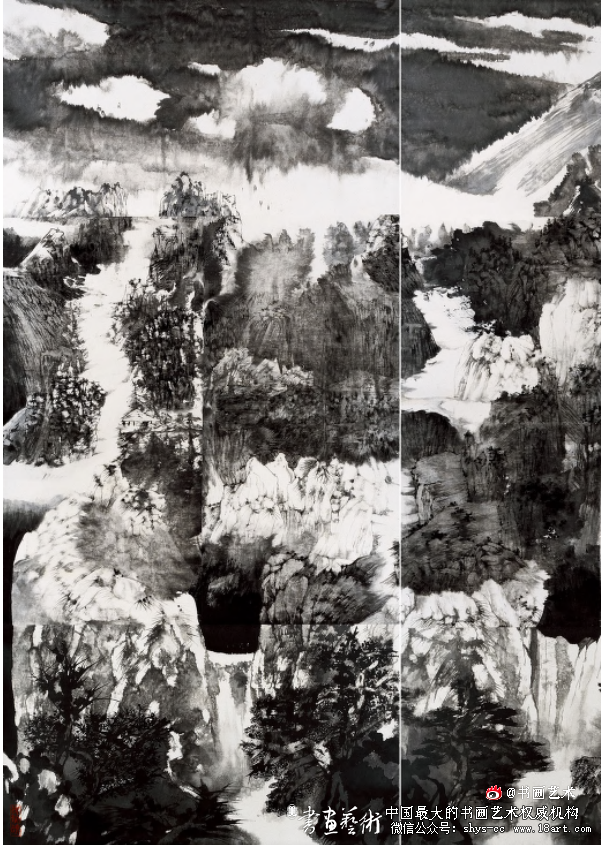

卓鹤君 塔影挂清汉 钟声和白云 1425cm×1430cm 2006年

因为《茶山春早》那时已经以年画的方式出版了,所 以很多老师都知道我,包括当时浙江美院的党委书记,都 让我准备考研究生。我在北京饭店搞创作,陆俨少先生叫姚 耕云来找我。终于,我考上了浙江美院山水专业的研究生。 这个时候,朱琦还是想让我留在美协。这里有一个插曲,当 时美协正好让我留下来帮助筹备画院,那时候负责美协的是 于冠西。

他们说已经请示了于冠西,答应解决我的全民所有 制、集体所有制单位问题,着手正式调动。也因此,当时觉 得自己没什么学历,高中毕业而已,有点动摇,准备不去读 书了。这时候我夫人说,你已经考上美院,毕业就是国家干部,就是在全民所有制单位了,为了留美协还要去争取调 动,没有必要。想来这个时候能读书毕竟难得,又能跟着陆 俨少先生学习。于是,我选择了读美院。 算上去,美院之路走过了25年。

1955年考美院附小、 1961、1962年分别考美院,1979年考取美院研究生。 我们是改革开放后美院第二届研究生。第一届招的是人 物与花鸟专业,第二年开始招山水,一共招了5名山水专业的 研究生。我们这一批学生,是社会上十多年来绘画方面最好 的,连续几年都被吸收进美院了。对于我们,美院真是不拘 一格进行录取。

陆俨少先生来美院是个十分重要的事件。当时学校先派 姚耕云先生到上海,跟陆先生学。姚耕云当时年龄比孔仲起 大,比朱恒小一些。潘天寿先生对陆先生十分重视,先让陆 先生来代课。陆先生到我们这一届算是正式调到美院了。陆 先生进来就是一级教授,他还是全国人大代表。我们就开始 跟着陆先生学画了。陆先生一边讲一边画,一年级大课他也 来讲。当时有我们一张照片,浙江电影制片厂还有个专题。 我画得多,创作多,陆先生对我比较好。其实到美院之 前,陆先生已经知道我了,中间也有过一两次的接触。

三年 的研究生学习,按照陆先生要求,临了他所有的课徒稿。除 此之外,还重点临摹了宋、元、明、清必临画的局部。 记得一张王蒙的《夏山图》,我是坐在上海博物馆地上 临的。用毛笔临,临了好几天。那个时候条件比较差,临摹 对象只有珂罗版的,好像是《故宫名画三百种》。直到陆先 生去了日本,拿回了二玄社的复制品,美院的临摹教学上了 一个台阶,这对学院贡献真的很大。 我们到陆先生这里,主要是看他画,他的画法,起笔 收笔,勾、擦、染的步骤都记住了。他总是说,笔要停得 下,画要加得上。每次到最后,陆先生会用那一盆带些墨汁 的水,进行渲染。所以勾线,皴、擦、染是用笔技法上的要 害。每次看陆先生画画,都能有所收获。最后是点。我现在 把染放在前面,泼墨就是染的一种。 陆先生重视写生创作,只可惜当时他走路都有些困难 了,所以写生就没带学生。

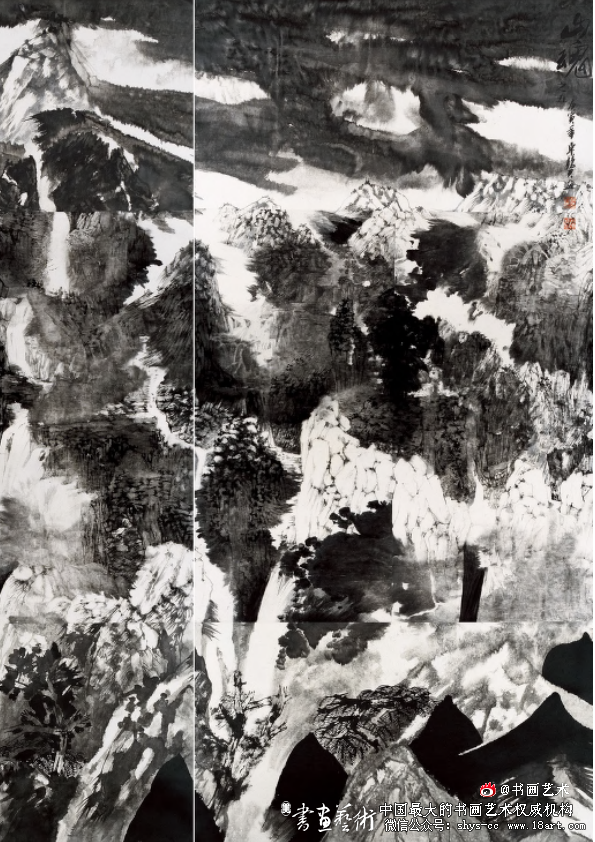

卓鹤君 山魂之五 356cm×138cm×3 2010年

再后来,陆先生就被人接到深圳去了。 我的第一个贵人,赖一匡,第二个贵人,陆俨少。他们 教育了我,教导了我,改变了我的人生。 我和谷文达留了校,专攻山水画方向,加上当了老师, 教学相长,有了些成绩。那个时候浙江美院的本科教育,山 水教研组也就是这几个人:姚耕云、孔仲起、童中焘、加上 谷文达和我。当时本科五年,学校根据陆先生定的教育大 纲、教材,围绕宋、元、明、清这条线,基本是临摹,最后 一年下乡进行毕业创作,中间也有一些短途的写生。 跟了陆先生,他有他的要求。而从教育来讲,教育有 教育的规范。边画,边教,我认为是很有帮助的。我们年轻 的时候,宋、元、明、清的画都临摹过,但没有那么扎实, 在教学过程中,反而受到很大影响,教学相长。我从本科教 起,记得当时第一届是陈向迅他们。

我在美院任教之后,学校派我赴美国援外教育。那几 年在美国,加深了我对中国传统文化的了解,改变了我在 中国画创作上的许多观念。由此,我的绘画发生了比较大 的变化。 1985年之前美院办过几个班,一些美国人到美院学习中 国画,学校花了很大的精力进行组织,由陆先生挂帅,我们 全部去教学。那时我年纪轻,带他们到黄山写生。之后,那 个美国的学校,邀请我们任过课的老师到对方学校讲学,浙 江美院选择派我去。 1985年,美院开始了“85新潮”,那个时候我在国外,没有参加。洪再新和我一起在美国,帮助翻译。虽然我没有 参加“85新潮”,当时我们也在搞一些创新画法,各种搞法 都有。去美国后,开了眼界,同时也对如何发展中国山水 画,有了新的看法。那时候美国也有东方收藏家,知道我是 陆先生学生,也来联系,并看了我的画。

那时候我喜欢搞大 泼墨,搞形式那一类的,他们觉得很好。我随后被邀请去了 西雅图等地讲课,接着又跑了美国各地的博物馆,接触大量 西方绘画。有一件事情比较怪异,我正在博物馆观展,突然 脑子空白了。我想怎么回事呢?回到住处,我想了很多,最 后我想明白了,我决定不能再搞那些所谓前卫的画法。 我信心很大,这期间又学习吸收了许多西方绘画理论, 针对他们这种创作历练,感觉胆子要大。当时有抽象表现主 义及其代表人物罗伯特·马瑟韦尔的大块黑等,看过以后, 终于明白我还是要画中国的。

亲身到美国以后,深深感到, 自己在美国生存不了,尤其是中国画。生活更是不行,语言 不通,习惯也不一样。中国画他们又不懂,也不需要。 我已经知道,我们要有一种新的理念,这个理念是吸 收而不是照搬。懂西方艺术的人一看就晓得,你学的是哪个 流派、哪个艺术家。在美国那几年,外国艺术家的名字和流 派,我只是记不清了,但我一看就知道。 从美国回来我就开始尝试,慢慢地试。西方东西我看 过了,我也吸收了,毛主席说“古为今用,洋为中用”。所 以我回国后对学生说,传承是你们的责任,首先要学好中国 画的传统技法。

回国后,我的山水画创作方向越来越明确,连续创作《山魂》系列作品,前后有5张之多,这应该是我 从美国回来后的探索。我的方向就是,吸收西方绘画中构 成、色块运用等理念,但采用中国传统技法来完成。我这样 尝试后的体会是:要有想法和理念,胆子大不怕画坏。画坏 了,再想办法把它画好。比如说画坏了,那我把它全部涂 黑,那这块黑边上的怎么来呼应,怎么使它协调,再怎么深 入进去。 第一张《山魂》就是三大墨块。当时我画好这幅巨作 后,由于没有办法看效果,就把它铺在大会议室的地上,然 后爬上梯子往下看,发现有几处比较散。

怎么办?这时候头 脑中便出现了西方一位艺术家的作品,大块的黑。于是,我 把那些散的地方,涂成了墨块,画面马上成整体了。这张画 可能是中国山水画最早出现的做法。这张几百平尺的大画, 用此来参评教授时,便产生了巨大的反响。 美院首次成立博士点,我和吴山明、刘国辉和任道斌, 成了全国第一个博导组。 (本文整理:中国美术学院博士柏建斌)

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/ZhuoHeJunDeXueHuaZhiLu_3.shtml