二“—字多义”与“—义多字”

马王堆帛书药方所反映出当时的用字习惯,主要有两种情况︰一是“一字多义”,即书写同一个汉字来表达两种或两种以上的含义;二是“一义多字”,即同一含义的字词使用两种或两种以上不同的汉字来表达。这些书写现象反映了这一时期文字书写的基本面貌,还原了当时的用字现象,为研究先秦汉字书写提供了宝贵的史料,同时可证古代字书中关于古文字记载的真实性,也可补充字书中的实物例证。

( —)“一字多义”

帛书中出现的“人”字,同样的字形结构,在不同的语境中却有不同的含义,帛书《五十二病方》第56行“狂犬超人”,第240行“死人”,第180行“两人为磨”等处出现的“人”,均表示“人类”,与现代汉语的“人”意义相同。第21行“杏核中人”,第126行“卵虽有人”,均表示核中之“果仁”。《尔雅·释木》︰“核者,人也。古曰核,今曰人。”[6]段玉裁《说文解字注》︰“果人之字,自宋元以前,本草方书,诗歌纪载,无不作人字。”[7]可知帛书药方中的书写现象与文献记载是一致的。“矢”字,帛书第10行“羊矢”,第380行“豕矢”,第112行“犬矢”等出现多处,表示“屎”,粪便之意,这种现象与武威医简中的“白羊矢"记载是一致的,可见秦汉时代以“矢”表“屎”。段玉裁《说文解字注》︰“屎,左氏传、史记假借矢字为之汉人多用矢也。”[8]《康熙字典》引《广韵》︰“屎,本作矢。”[9]《说文解字》∶“矢,弓弩矢也。”[10]其本义表示弓箭的“箭”。帛书第380行“弓矢”,第214行“以葛为矢”,均是表示“箭”。第380行一行之中出现“豕矢”“弓矢”,表示“矢”的两种含义。

(二)“—义多字”

帛书记载的中药“黄苓”有四种不同写法,第17行“黄鲸”,第44行“黄黔”,第68行“黄梭”,第290行“黄芩”。其中“黄黔”出现了5次,说明了这种药物的普遍性。同一味中药,却出现如此多的不同写法,说明了当时用字没有一定之规,这四种写法的“芩”读音相似,可见是根据读音来书写。

帛书第271行“芍”与272行“芍”,同表示药物“芍药”,上下文联系紧密,但是却有两种不同写法,与武威医简中的“勺”情况一样。帛书第41行“一撮”,第163行“三指最”,第72行“大捽”均表示药物剂量“撮”,这是最原始的药物计量方法,没有精确的数量,只是估量,可见“撮”“最”“摔”三字通用。帛书第26行“一衷梓”“半梓”与第24行“一音”都表示“杯”,可见“梓”与“音”通用。

这些,究其原因,可能是先秦时期汉字数量有限,很多汉字还没有约定俗成地固定下来表示某种含义,于是就出现了诸如“一字多义”与“一义多字”的“假借”与“通用”"现象。

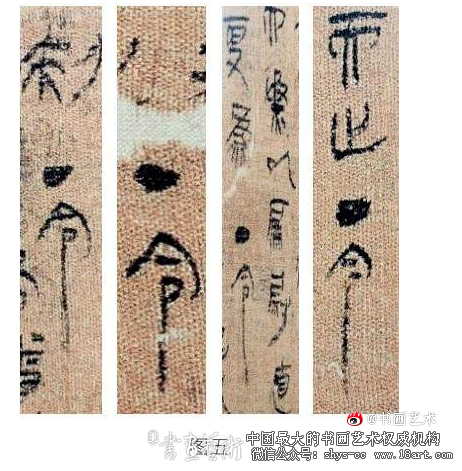

三、隶变初期之典范

关于帛书《五十二病方》的字体,学界有不同的说法。李学勤认为︰“这卷帛书书法秀丽,全卷出于一手,字体为篆书,在马王堆帛书中是字体较早的一种。”[11]陈松长将马王堆帛书分为“篆隶、古隶、汉隶”三类,将《五十二病方》界定为“篆隶”︰

所谓篆隶并不是典型的篆书,而是一种保留篆书形体结构较多的隶书,它是在隶变的过程中以隶书的笔意书写篆书结构的字体。故其字体大都是篆书结构,但笔法都带有隶书意味。[12]

根据对帛书字形结构的分类梳理研究,笔者认同将帛书字体界定为“篆隶”。这种字体是汉字隶变初期的典型代表,字形上虽然保留了篆书的大部分结构,但已有“化繁为简”“变长为扁”的趋势,笔法上基本改变了篆书的“中锋圆转”用笔,出现

“侧锋”“化曲为直”“变连为断”的用笔,这正是汉字书写史上隶变初期的书写特征。“隶变”一词最早见于唐人唐玄度的《九经字样》︰“诸经之中,别有疑阙,古今体异,隶变不同。”[13]

“隶变”,以及书法史、文字史上常讲的隶变现象究竟是什么?隶变字体形态如何?隶变的规律是怎样的?这个问题似乎不容易说清楚。这是由于具体的隶变例证、材料较为有限,而帛书药方书迹恰能弥补隶变材料的不足,充分证实文献中关于汉字隶变记载的真实性,同时可补实物例证之缺。以下根据帛书《五十二病方》中的字形分为四类来分析:独体结构、上下结构、左右结构、包围结构。笔者通过抽样梳理,与小篆、简牍字形对比分析,探究汉字隶变的规律,从而明晰隶变字体形态问题。其中小篆以许慎《说文解字》字形为准,简牍以两汉简牍中的汉隶字形为例。

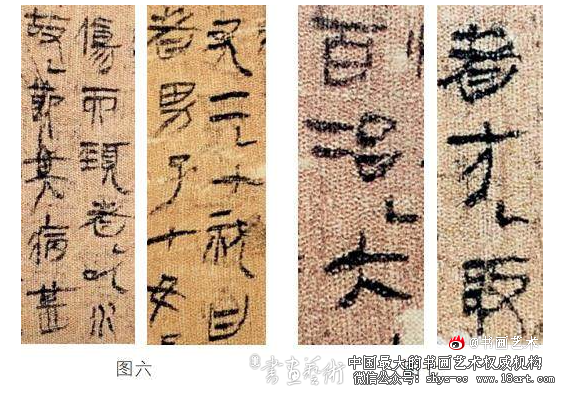

(—)独体结构

帛书天字已经将小篆的长方形结构压扁,但仍保留篆书结构,由于书写速度和笔法的调整,字形看起来充满动感,一改小篆之端严。笔法由中锋调整为侧锋,将弯曲的笔画变成直笔,第一笔长横左重右轻突出主笔,下部“大”字撇捺加重,与竖画轻重对比明显,捺脚出现波磔。北大简中的在帛书字形基础上,进一步压扁字形,基本摆脱篆书结构,横向取势,笔画整饬,笔法中侧并用,中部左右两笔依然保留篆书的笔意。帛书字已将小篆字形完全压扁,中侧笔法并用,突出主笔横画,已有“蚕头雁尾”之态。北大简中的三将帛书中的三个竖画调整为聚拢紧密的两点一斜笔,主笔夸张,加重、拉长,且左轻右重,收笔略向上。

(二)上下结构

帛书药方中的字保留了小篆的结构,上部“自”字略斜,下部“心”字拉长,变曲为直。在用笔上调整为侧锋,圆转变为方折,最后一笔拉长,完全是隶书的捺笔,轻重提按明显。北大简的字已将结构压得很扁,上部“自”字方正整齐,笔画之间留白均匀,下部“心”字保留篆书的笔意,主笔捺画波磔突出。帛书字将小篆的上半部分由纵向调整为横向,下部将“白”字变为“日”字,笔法上变为方折的同时仍保留圆转之势。王莽新简中皆字将结构进一步压扁,上部“比”字横画加长,未笔带波磔,下部“日”字横细竖粗,横折保留圆转笔意。

(三)左右结构

帛书药方中的字基本与小篆保持一致,纵向取势,左部圆转变为方折,且笔画拉长,右部保留圆转用笔,但笔画略减省,行笔的提按变化明显。北大简中的字结构变为横势,呈现扁方之态,笔画以方笔为主,粗细对比明显,突出主笔的波磔。帛书保留小篆的纵势,左部“日”字紧收压扁,右部上紧下松,上部变曲为直,下部将竖画夸张拉长,且由轻到重,彰显速度与变化,圆转与方折并用,兼具篆隶特征。北大简中的,将字形调整为扁方,横向取势,笔画间的留白比较均匀,右部第一笔横画较长,主笔并不突出。

(四)包围结构

帛书房与小篆结构一致,用笔上化曲为直,圆转变为方折,变连为断,使转处自然断开,书写的速度感与笔画粗细较为明显。北大简中的唐,字形较扁,笔画间距较密,以方笔为主,突出主笔“蚕头雁尾”,掠笔自然甩出,与帛书一脉相承。帛书一改小篆结构之端庄,取左低右高款侧之势,左侧走之捺笔已有向右下拉长之势,笔画由圆变方,化曲为直,稍带篆书笔意。北大简的道则将捺笔夸张拉长,将左右结构变为包围结构,走之上部尚有篆书笔意,“首”字已完全变为隶书。

通过以上分析可知,帛书《五十二病方》的字体是隶变初期的典型代表,具有承上启下的功能和价值。研究这一时期的汉字书写形态,能够清晰认识篆书到隶书发展进程中的“隶变”规律,这种规律主要体现在笔法和结构两方面。首先,在笔法上将篆书的中锋运笔调整为侧锋,或中侧并用,用笔速度明显加快﹔笔画“变连为断”,将篆书连续篆引的长笔画断开,变为“点、横、竖”;将篆书的圆转运笔调整为方折,笔画由粗细均匀变为对比强烈、轻重明显,将“弧线”变为“横画”“竖画”或“点画”,遵循“化曲为直”“化圆为方”,笔法呈现丰富多样的特征。其次,结构上“变纵为横”,将小篆纵向的长方结构变为横向的扁方结构;“夸张主笔”,隶变之后强调主笔,往往夸张变形,比如拉长、加粗等;“变正为款”,部分字形将小篆雅正端庄的结构变为款侧对比,视觉上产生“不正”之美;在空间分布上,“留白渐少”,隶变字形往往将笔画紧密排列,留白较篆书减少很多,呈现茂密之势。隶变之后书写更为自由便捷,更有利于展示书写技巧。一种字体的产生、发展、成熟是有特定历史原因的,帛书药方呈现出的字体审美主要受以下因素的影响。

其一,社会需要。秦朝大兴牢狱导致文书数量剧增,书写规范的小篆显然费时费力,对文字便捷书写的需求成为必然,“隶变”应运而生,开启了文字学史上今体文字的新时代。

其二,汉字发展规律。纵观历史上各种书体的产生与发展,可知汉字发展遵循着字体多样化并存、字形由繁到简的规律。新体文字取代旧体,并不意味着旧体退出了历史舞台,二者往往交替使用,交相辉映。帛书药方书迹既有旧体篆书的体势,又有新体隶书的笔法,新l日交融之中,新体渐渐形成。

其三,工具材料。秦代“蒙恬造笔”,崔豹在《古今注》中说:“蒙恬作秦笔,管鹿毛为柱,羊毛为被。”[14]考古发掘了湖北云梦睡虎地秦墓出土的秦笔和连云港尹湾汉墓出土的西汉毛笔,结合这一时期的书迹特征可综合判断毛笔工艺日趋成熟。箫帛载体质地柔软细腻,折叠方便,易于保存,容易着墨,相对于简牍,镰帛的高度、长度决定其书写空间更为自由便捷,是当时最理想的书写载体。毛笔墨书在箫帛上呈现出千变万化的形态,浓淡干湿的笔墨趣味更容易体现。正是由于帛书特定的质地和形式成就了帛书独特的书写之美。