四、清末民初山水画成果的确认与 影响

复古革新、温故知新、推陈出新都 是改良的思路,不过,在明处我们又不 得不说“温故知新”“推陈出新”是改良 的,“复古革新”是保守的。改良和保守 都是相对的,前者是向“外”找寻变,后 者是向“内”找寻变。需要我们厘清的 是,一方面,很多的改良是一种低层次的甚至是技法层面的小修小补,尽管在样式 上有显著的变化,但是在表现的成熟度和 意境的营造上还不是很成功;另一方面, 保守的“国粹派”也步履蹒跚,他们没有 超越宋元到晚明乃至“四王”从技术到思 想的总体水准。换句话说,改是改了,改 得不彻底;保是保了,保得没高度。于 是,双方作品的水平成了彼此不屑且心照 不宣的“把柄”。

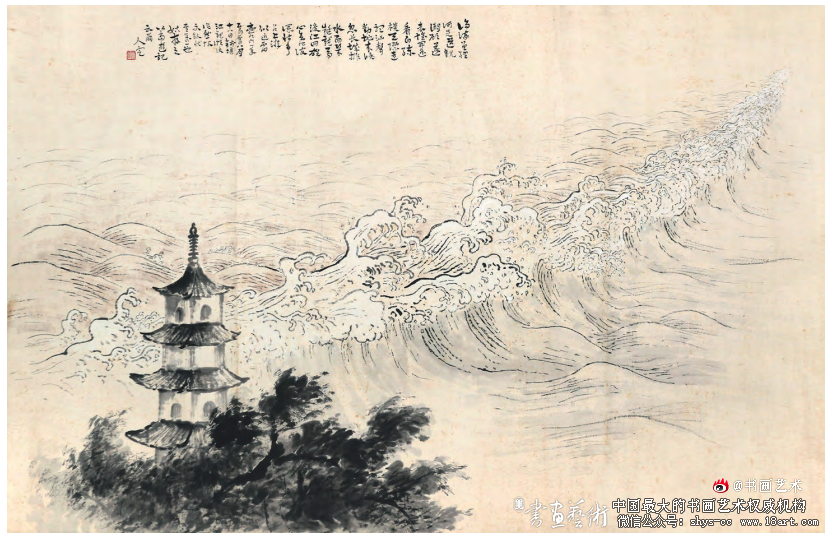

方人定 钱塘江潮纸本水墨 83cm×129cm

高水平的山水画取决于画家的思想 感情,特别是审美观和对客观现实美感 的体验,当然也取决于画家能否准确地 表达和笔墨控制的熟谙程度,不然,再 好的构图形式、再好的空间处理、再好 的审美趣味也是白搭。民国时期的很多 画家就是如此,说得头头是道,或大谈“弘扬”,或大谈“创新”,也“师法自 然”,一副“望秋云,神飞扬,临春风, 思浩荡”的派头,只是,施于尺素之笔墨 令人不忍卒读。

20世纪初中西文明激烈冲撞的大背 景下,讨论传统与现代、新与旧的关系不 一定由画家自己站队决定,而是由媒体、 美术史家根据作品来归类的。金城说学画 三要素云:“一考察天然之物品;二研究 古人之成法;三试验一己之心得。”陈衡 恪在《中国文人画之研究》中指出:“且 文人画不求形似,正是画之进步。”他们 都有求变之心,都说自己是进步的,但不 管从文艺美学的角度研究其绘画思想,还 是从把守正统的绘画风格出发,世人还是 很客观地把他们归为“保守派”。

“写形如真”的西方写实真的比 “兴会”为先、为主导的传统中国画要进 步吗?诗文之中、块垒之中的画好,还是 无限江山、池塘青草的画好?是聊写心中 逸气好,还是格物致知好?这还真不好 说。众所周知,中国传统绘画的现代转型 有一个不可或缺的力量来自一些有海外游 学背景的和学习西画的画家。姚华、陈师 曾、何香凝、余绍宋、张聿光、朱屺瞻、 王济远、高剑父、高奇峰、陈树人、郑 锦、鲍少游、刘海粟、汪亚尘、周天初、 徐悲鸿、张善孖、张大千、陈之佛、方君 璧、丰子恺、林风眠、关良、丁衍庸、 方人定、傅抱石、黎雄才、黄独峰、林玉 山、谢海燕、杨善深、阳太阳等画家中, 有的留学前就有中国画的底子,有的归国 后渐渐地远离了西洋画创作,改入中国画 创作阵营。

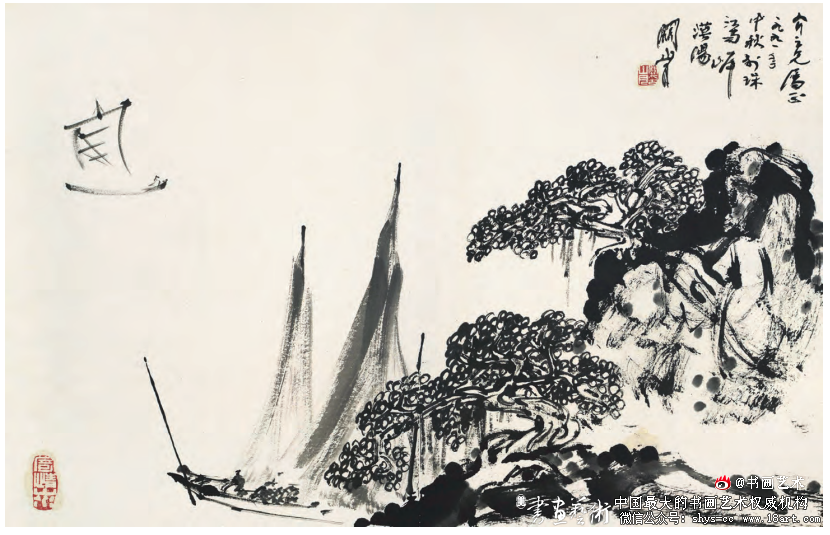

关山月 风正好扬帆纸本水墨 43cm×65cm

有意思的是,他们中不仅有顺 理成章地把西方的造型、色彩和构图植入中国画改良的画家,也有姚华、陈师曾、 余绍宋、张善孖、张大千等“血战古人” 的执意传统者。 清末民初山水画的多样性是一个时 代的符号,透过各种口号、各种思潮的 皮相,留给人们的不仅仅是一份简单的文 化遗产,也告诫后来的山水画家若要在中 国传统绘画的创新之路上取得成绩,就必 须要对浩如烟海的传统中国画作品了如指 掌,同时还要自觉把自己的艺术追求放入 时代中去,海纳百川地在线性的历史中汲 古求变。

1949年后,有感于无山不美、无水 不丽,有感于旧时代跨入新时代的伟大变 革,出现了以傅抱石、钱松喦、张文俊、 亚明、宋文治、魏紫熙为代表的新金陵 画派,以石鲁、赵望云、何海霞、方济众 等画家为代表的长安画派,以及“岭南四 杰”赵少昂、黎雄才、关山月、杨善深,他们将绘画的视角和才情放在走进生活、 贴近时代上,他们把传统的笔墨语言,把 从未改变的数万里江山,从自然“转移” 到了尺素之上,深情地唱起《我和我的 祖国》,彰显出强烈的时代气息与艺术 感染力。 岁月匆忙,一代人来,一代人去。

我们常说,作品是时代的缩影。对于中国 历代画家而言,山水画不是简单地描摹自 然风光,而是他们的精神诉求,是他们和 他们所处时代审美的再现,以及画家们各 自的人生态度。蓦然回首,今天我们回望 清末民初的山水画坛,理解百年前中国山 水画的现代化进程,事实上也关涉当前中 国画在全球格局中的位置变迁,所以,对 20世纪初山水画的讨论,不仅仅是美术史 学界的话题,也应该是通过历史性的分析 和阐释之后,成为所有中国画家要普遍关 注的议题。