二、傅山书体杂糅现象成因

清代碑学家多主张学习书法从篆隶入手,以矫正轻薄之弊,而追溯这一主张的首倡者,傅山无疑是关键人物。傅山认为,书法 学习必须追根溯源,了解文字演变的来龙去脉。从他对汉隶的审美 主张中,我们可以窥见其书写杂糅体的思想源泉:“汉隶之妙,拙 朴精神。如见一丑人,初见时村野可笑,再视则古怪不俗,细细丁 补,风流转折,不衫不履,似更妩媚。始觉后世楷法标志,摆列而 已。

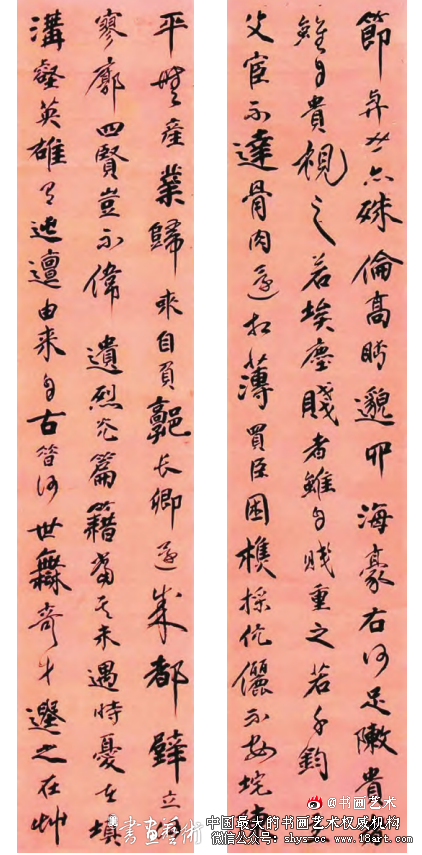

图5 傅山 左思咏史八首十条屏(局部) 绵阳博物馆藏

故楷书妙者,亦须悟得隶法,方免俗气。”[4]由于傅山具备坚 实的篆隶功底,他掌握了超乎寻常的笔墨技巧,能够将对篆隶与楷 法的精研不露声色地融入其行草书中,达到浑然一体、了无界限的 境界,五体在他的笔下得以任意驱使。傅山对“天境”的追求同样 为他的杂书创作指明了方向:“吾极知书法佳境,第始欲如此,而 不得如此者,心手纸笔,主客互有乖左之故也。期于如此而能如此 者,工也;不期如此而能如此者,天也。”[5]在傅山看来,篆隶书 中所表现出的天然之貌正是他追求的“字中之天”。

因此,他的书 体杂糅方式常表现为:在楷书中将篆书偏旁楷化,在行书中加入隶 书的波挑,在草书中使用浑圆厚劲的篆书用笔。这些手段都与其浓 厚的篆隶兴趣密切相关。 明前期的统治者为控制士人的思想,大力推行程朱理学。大 约从嘉靖朝开始,士人的审美观念不再满足于传统的束缚,转而关注创作主体的“情感”,文艺作品也逐渐表现出求异尚奇的倾向, 甚至出现了破坏传统经典、迎合世俗文化的现象。于是,在晚明时 期,“奇”成为最具影响力的品评标准。这种“尚奇”之风也对书 法领域产生了巨大的影响。

主要表现为:一是臆造性临书,二是异 体字的大量使用。傅山便是这场“笔墨游戏”的杰出代表。他不仅 大量运用异体字和古体字,更是大胆创新,自行造字。他认识到, 古代的异体字和生僻字源于前人的创造,部分甚至源于书写者文化 水平的限制导致的误写。这些错字后来被收录进字书,逐渐被接受 和使用。

傅山认为,既然古人能造字,今人同样可以。因此,《啬 庐妙翰手卷》这类奇异之作得以应运而生。 此外,晚明社会金石学的兴盛与傅山的杂糅创造之间也存在密 切关联。晚明书法尚意轻形,流美行草占据主流。明清易代之后, 学者转向经世致用之学,金石学因其证经补史的功能重新受到重 视。顾炎武、朱彝尊等学者广访碑碣,傅山亦积极参与金石考据。 如朱彝尊的著作《曝书亭集》就记载了傅山探访北齐佛经碑刻的史 实[6]。对金石文字的系统性研究,促使傅山回归古体书法的本源。

他的楷书在追求钟繇、王羲之风格的同时,融入了篆隶的笔意;草 书也因吸收篆籀的活泼而更具韵味。金石学强调古器物的“苍拙” 质感,如青铜纹饰的朴厚、碑碣风化的斑驳,这种审美取向直接影 响了傅山的艺术理念。他以篆隶笔意强化线条的“支离”与“真 率”,结体看似散乱,却暗合章法,践行着金石学“不齐而大齐” 的审美理念。通过将金石之“拙”融入杂糅作品,傅山创造出独具 古厚之美的杂糅立轴新风尚。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/FuShanShuTiZaXianXiangTanJiu_2.shtml