剧作宣传之广、演出之盛,皆属空前。《新华日 报》连续在头版刊登宣传广告,以“五个空前”——“空前贡献”“空前 杰作”“空前演出”“空前阵容”“空前试验”加以推介。[8]该剧共演出22场,观众超过3万人次,[9]新闻界誉为“剧坛上的一 个奇迹”[10]。

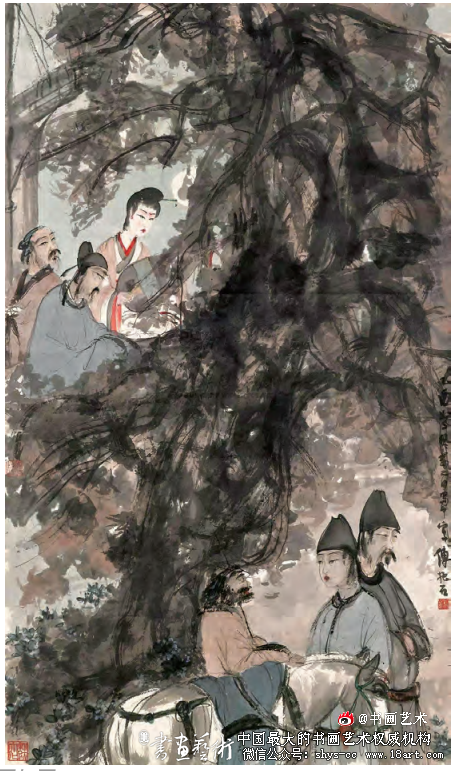

图6 傅抱石《梅花道人诗意》纸本设色 108cm×30cm 1943年 图7 傅抱石《对弈图》纸本设色 87.7cm×59.9cm 1943年

在抗战最艰难的时刻,屈原的形象通过舞台艺术 被重新唤醒,不仅成为文化界集体情感的寄托,也以 象征性的方式凝聚起人们广泛的精神认同。郭沫若在 《屈原》创作手记中坦言,希望“把时代的愤怒复活 在屈原时代里”[11],借古喻今、讽喻现实,以激发民 族情绪。傅抱石深为其立意所动,并积极投入其中。

当年夏天,正值剧作热潮席卷重庆,他完成了第一幅 《屈子行吟图》。剧中的屈原形象,忧国忧民、孤独 求索,与傅氏笔下显露的踽踽独行、山水行吟的精神 人格高度契合。傅抱石不仅为《屈原》剧作绘制屈子 形象,更在画作完成后主动致信郭沫若,直言“拙作 屈原像大幅,曾四易其稿……拟求公赐长题”[12],寻求以诗画合璧的方式强化屈原的精神象征。郭沫若 欣然应允,题长诗于画上,“幸已有其一,不望有二 矣”之句,[13]既是对傅抱石艺术独创性的至高评价, 亦隐含战时知识分子共建精神图腾的文化自觉,屈原 形象经由剧、画、诗三重互文,终成无可复制的民族 象征。

图8 傅抱石《凭栏仕女》纸本设色 88cm×55cm 1945年

在图像与戏剧的交汇中,屈原不仅作为文学形 象被重新赋形,更以视觉符号的方式,被铸造成战时 的精神图腾。郭沫若以历史剧铸造屈原的现代人格, 傅抱石则以水墨笔法构建其精神肖像,两人通过跨 媒介合作(傅氏绘像,而郭氏写剧并在傅氏绘像上题 诗),构成一组典型的“剧画互文”关系。

正如傅抱 石在《中国绘画在大时代》中所言,“中国画的精 神,既是中国民族精神的最大表白”,在国家存亡之 际,更应“发扬中国绘画的精神,不惟自感,而且感 人”[14]。这句自述,无疑可被视为他创作《屈子行吟 图》的精神宣言。 实际上,傅抱石对屈原题材的投入,并非临时应 势的即兴之作,而是其艺术理念长期沉淀与历史母题 现代转化的集中体现。他在1933年至1935年留学日本 期间,一边潜心研习晋唐以来的中国绘画传统,一边 密切关注日本画坛如何在笔墨体系中融入现代意识。 这促使他逐步确立以传统滋养现代的创作观,成为其 日后艺术探索的重要支撑。

回国后,傅抱石在《从中 国美术的精神上来看抗战的必胜》一文中明确提出, 中国美术应坚守“人格修养”“吸收与抵抗”“雄浑 朴茂”三重精神品格。他认为,正是这些特质构成 了民族抗战图景中的文化支点,“中国美术最重作者 人格的修养。在与外族、外国的交接上,最能吸收, 同时又最能抵抗。……表现是‘雄浑’‘朴茂’, 如天马行空,夭矫不群,含有沉着的、潜行的积极 性”[15]。

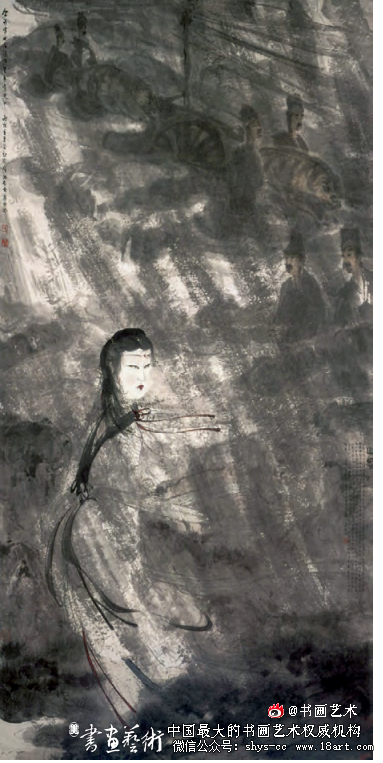

图9 傅抱石《琵琶行》 纸本设色 113cm×66cm 1945年

在傅氏看来,这些来自中国绘画本体的特 质,应在国家危亡之际焕发时代力量,成为民族精神 的视觉表征。 据统计,傅抱石的历史人物画正是在全面抗战 爆发之后大量出现,并逐步发展出以屈原、苏武等为 核心的民族象征图像体系。[16]1942年10月,他在《壬 午重庆画展自序》中系统提出绘画题材的4种来源, 其中“营制历史上若干美的故实”赫然在列。[17]他 强调,历史母题的视觉转换必须回应现实精神诉求,方可成为“民族精神的视觉容 器”。

在其笔下,中国画“必须 寄托于‘线’和‘墨’的民族根 基上”,艺术的终极价值在于气 韵生动的生命释放。[18]正是在这 一理念的指引下,傅抱石开始对 民族象征图像谱系进行具体化探 索,并通过具象而富有张力的视 觉语言,回应抗战语境中的现实 诉求。屈原题材成为其中最为关 键的焦点,其视觉形象的构建不 仅承载着对古人精神的体认,更 渗透了艺术家在金刚坡岁月中所 积淀的生命体验与历史认知。 在1942年版《屈子行吟图》 (图4)中,傅抱石描绘了屈原 独步江畔的身影,其形貌颀长清 癯、披发蓄须、广袖飘扬、身姿 前倾,置身芦苇与江水之间,忧 愤的沉思者形象跃然纸上。

艺术 家以劲健而飞动的线条勾勒衣 袍,表现出对传统线描的创造 性革新,而其思想源头可追溯至 艺术家留学日本时期对线条理论 的深度探索。1934年,傅抱石致 信金原省吾,提出翻译《线之研 究》,明言“盖此书必可补助中 华画家也”[19],透露出借域外理 论重构中国画线条表现机制的意 图。画面中飞动的衣纹线条,恰 是这一理念的实践,艺术家以破 碎、颤动的笔触,将屈原的忧愤 转化为可视的轨迹。与传统“忠 臣佩剑”的视觉样式不同,画中 屈原双手空空、形容落寞,傅抱 石在此有意弱化了人物的战斗象 征,而是强化了精神焦灼与情感 孤绝。

图10 傅抱石《楚辞山鬼图》 纸本设色 163cm×82.8cm 1946年 南京博物院

不仅如此,画面背景的描 写也体现出艺术家笔墨语言的突 破,其中近景的芦苇以细碎断裂的线条勾扫,中景江水翻涌,以其标志性的“抱石皴”在粗糙纸面上 形成飞白破碎的视觉肌理。傅抱石曾言“墨有五彩”,并主张“泼墨成 渖”[20],这一技法在此作中获得淋漓尽致的发挥。

构图上,此作刻意回避 人物居中的布局,而将屈原置于画面左侧,右侧则大片留白,仿佛人物面 前的江流与背后的空茫吞噬其身。傅抱石曾强调“无画处皆成妙境”[21], 此画作的“以虚代实”策略,正是艺术家对“画外之意”的追求与实践。 在这里,观者的视线被引导从人物投向右侧的虚空,于空间悬置之中体会 人物精神的孤绝与命运的未卜。重要的是,这幅画作中的视觉转译,不仅 重塑了屈原图像的艺术史传统,也将其从“历史肖像”推升为“民族精神 象征”的现代化表述。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/KangZhanShiQiFuBaoShiQuZiXingYinTuYanJiu_2.shtml