二、两幅画作的差异及其语言特征

傅抱石笔下的屈原,从1942年版开始便确立了“披发、广袖、伫立江 岸、行吟沉思”的人物造型图式,辅以疏简空灵的背景设置,图像的象征 性油然而生。而无论1942年版还是1944年版,傅抱石均展现出鲜明的图像 建构意识,不仅反映出艺术家深厚的笔墨修养和丰富的人物画创作经验, 更体现出其试图将屈原精神转化为战时寓言的艺术抱负。

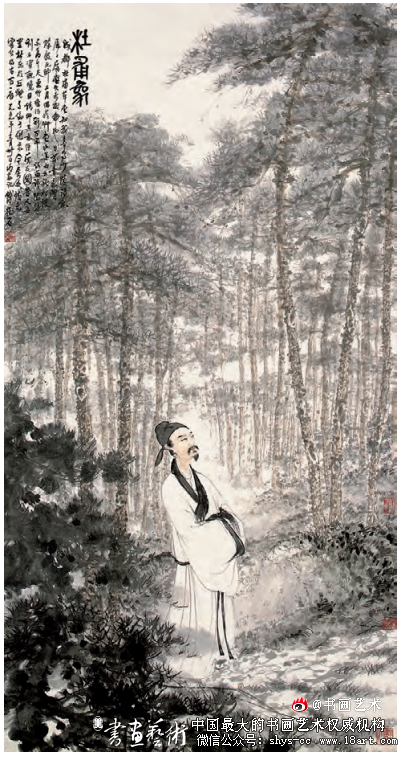

图11 傅抱石《杜甫像》 纸本设色 133.6cm×79.6cm 1959年 南京博物院

1944年5月,傅抱石于重庆金刚坡再次创作《屈子行吟图》(图5)。 其动因不仅在于对1942年图式的延续与技法表现的突破,更深植于抗战时 期特殊语境与艺术家个体精神的演进轨迹之中。1943年至1944年,世界反 法西斯战争迎来关键转折,苏联红军取得斯大林格勒战役的决定性胜利, 盟军亦即将开辟欧洲第二战场,为中国人民抗战注入了强大信心,中国战 场亦从战略相持转向局部反攻。

尽管彼时的大后方仍面临空袭威胁与物资 短缺,但民众心理已悄然经历了从悲愤抗争到坚韧守望的变化。傅抱石敏 锐捕捉到这一转向,并以图像语言予以沉静而有力的回应。此时,傅抱 石的艺术探索已日渐成熟。金刚坡时期的写生实践,使其“抱石皴”等笔 墨体系趋于完整,对屈原精神的诠释亦随之深化,转向更具象征性与普遍 性的表达之路。

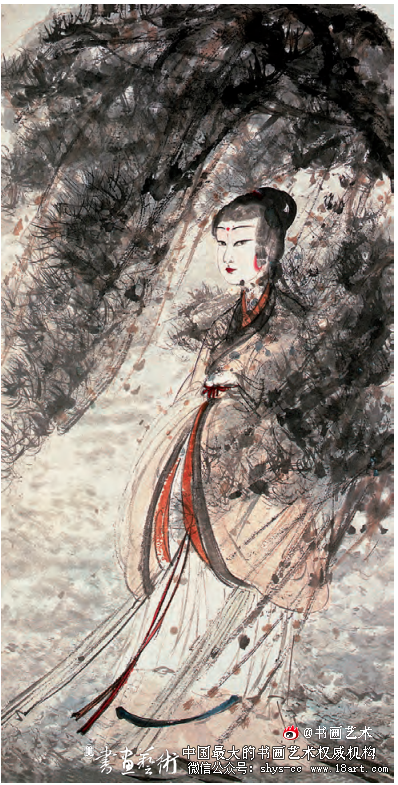

图12 傅抱石《湘君涉江图》 纸本设色 164.1cm×83.2cm 1965年 南京博物院

郭沫若《屈原》剧作所引发的社会热潮虽已消退,但屈原 作为中华民族气节与抗战精神的象征,其文化意涵已深深融入文艺界与全民族的集体记忆之中。傅抱石始 终强调绘画应超越技法层面的追 求,注重精神寄托与内在观照。 其早在1931年《中国绘画变迁史 纲》中即深刻指出:“中国绘画 是最精神最玄哲的学问。……技 巧的结果,博不了多数人的鉴 赏,惟有精神所寄托的画面,始 足以动人。”[22]因此,1944年版 的《屈子行吟图》不仅体现出艺 术家笔墨语言的突破,亦可视为 傅抱石对抗战时期民族命运的深 切关注,以及对彼时民族心理从 焦灼到坚韧、由彷徨走向坚定的 视觉化回应。

与1942年版的同名画作相 比,1944年版尺幅更大,格调也 更为沉稳凝练。画面中的屈原形 象亦有明显变化:人物虽同为站 立姿态,但整体更显挺拔。其右 手贴近腰间斜佩之剑柄,左臂自 然下垂,隐于宽大衣袖之中,呈 现出“欲握未握”的动作瞬间, 蕴含着蓄势待发的内在张力。相 比于1942年版中人物双手自然垂 落、似在行吟途中短暂停驻的姿 态,1944年版的人物显露出更为 坚决的意志感与精神凝聚力。此 外,人物发式由披散改为挽髻,亦 可视为由“飘零之姿”转向“整 肃之态”,进一步强化了人物形 象的稳定性与精神投射。

傅抱石对屈原姿态的处理,并非仅为造型变化 或构图调整,而是一种承载历史情绪与精神结构的视 觉化表达机制。1942年版中的屈原,披发、广袖,缓 步于江畔,目光游离,神情沉思,身姿处于“行” 与“思”的交汇处。这一充满漂泊感与孤绝气质的形 象,使人物仿佛在民族危机的风浪中徘徊探路,其未 完成的身体动作构成了强烈的情绪场域,引导观者与 之同在历史与理想的夹缝中彷徨追问。至1944年,这 一姿态经历了根本性的重构。屈原正身挺立,腰佩长 剑,神情坚毅,目光直视远方,身形微微前倾,展现 出一种“蓄势待发”的临界状态。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/KangZhanShiQiFuBaoShiQuZiXingYinTuYanJiu_3.shtml