陈氏强调“形神兼 备”,主张笔力与心境的统 一,其行楷中锋用笔的沉厚与 结字的空间张力,为李胜洪后 期“碑帖兼融”的实践提供了 技法参照。 由此可见,曹立庵的“清 秀稳健”与陈义经的“雄浑 沉厚”共同塑造了李氏线条的 “金石气”基底;曹氏隶书的 “开张结体”与陈氏楷书的 “空间张力”,促成李氏章法 中“疏密对比”的表达;两位 先辈“广涉碑帖、融古出新” 的学术路径,为李氏“楚简为 体,晋唐为用”的取法逻辑奠 定了方法论基础。

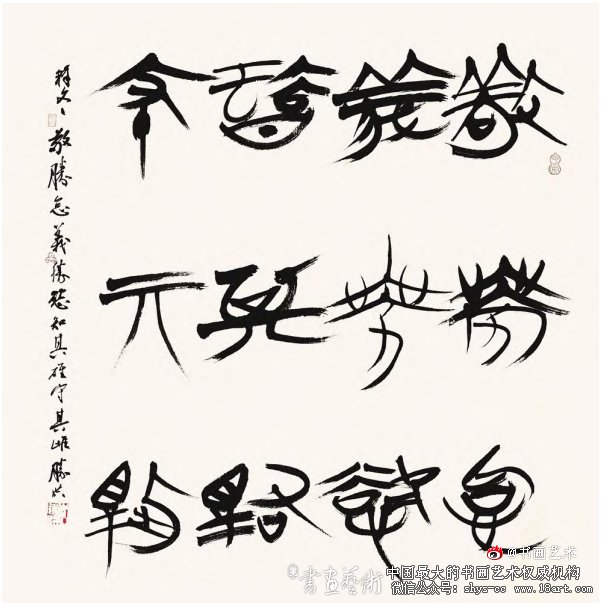

李胜洪 楚简 老子《道德经·第28章句》 68cm×69cm 2023年 释文:敬胜怠,义胜欲,知其雄,守其雌

李胜洪的书法根系深植 楚地文化土壤,其楚简书法突 破传统篆隶范式,将战国简牍 文字的欹侧之势转化为行草书 的动态韵律。《文心雕龙·时序》谓“文变染乎世情”[5],他通过对楚简“曲直相生”线 条的解构,创造出“动势飞扬,字字灵动”的视觉语言。 这种创新并非简单的形式移植,而是以谢赫“气韵生动” 为旨归,在笔法上实现“尖锋起笔——中锋行笔——侧锋 收束”的三段式节奏,使楚简的朴拙感与行草的流畅性达 成美学平衡。 项穆《书法雅言》提出“中和”为书道极致,李胜洪以 此构建“技术理性与感性抒情”的二元统一。李胜洪书法以 行草书为核心,其风格可概括为“雄浑飘逸、峻拔豪放”, 这一特质源于他对传统经典的深耕与创造性转化。

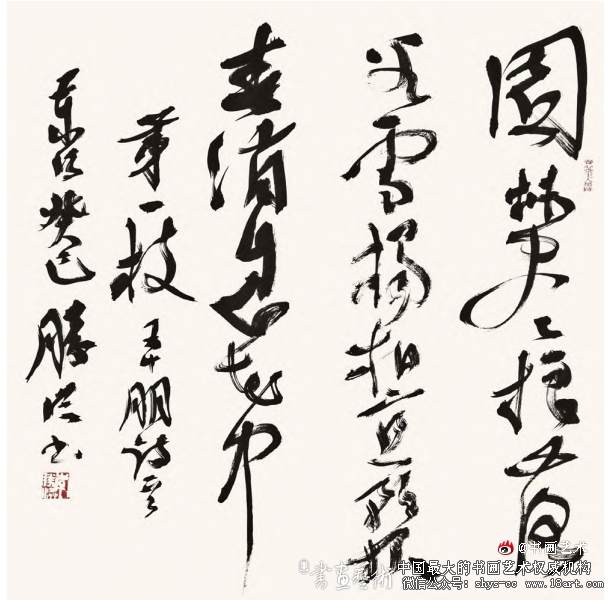

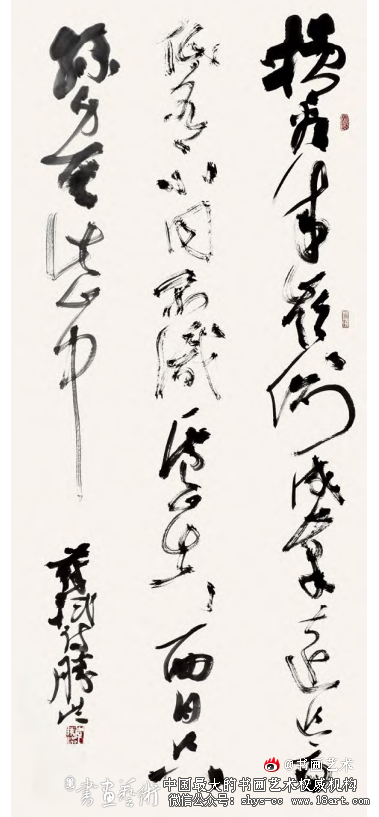

从取法路径看,其行书直追晋唐,以二王内擫笔法为 基,深得《兰亭序》的飘逸与《十七帖》的峻拔,线条“畅 中含涩”,如《兰亭序残本》手札作品中,起笔露锋而收笔 藏势,章法错落如“燕子掠水”,既得晋人萧散之韵,又通 过墨色枯润对比强化节奏感,外拓笔法则取法米芾、倪瓒, 形成“清丽含骨力,秀雅去甜腻”的韵致。草书则师法张 旭、怀素,兼融黄庭坚的欹侧之势,线条疾涩相生,墨色燥 润交织,展现“老将用兵”般的矛盾化解能力。其小字行草 承袭二王“不激不厉”的风规,大字创作则凸显张旭“孤蓬 自振,惊沙坐飞”[3]283的狂狷之气。

李胜洪 行草 王十朋《书院杂咏·江梅》 69cm×69cm 2013年 释文:园林尽摇落,冰雪独相宜。预报春消息,花中第一枝

这种风格跨度源于他对“法非法”的哲学体悟——既需“形神兼备”的临古功夫, 更需“形离神合”的个性化表达。 李胜洪的书法以晋唐法度为根基,但他并未止步于对 经典的模仿,而是将楚简书法“线条干净爽利、古朴自然” 的抒情特征融入创作。例如其楚篆作品《毛泽东<水调歌 头·游泳>》中,线条的飞动之势与楚简“动势飞扬”的造 型规律相呼应,形成“字字灵动,用笔捭阖自如”的视觉效 果。这种跨书体的融合,既是对商周古文字“象形会意”本 源的回归,亦是对清代碑学“金石气”的现代转化,呈现出 “以古为新”的创作路径。

在当代书法的形式探索中,李胜洪的现代刻字艺术独 树一帜。其作品《一统》以秦诏版为文化原型,通过刚性 刀法将书法从二维平面拓展至三维空间。这种创作不仅呼应 了谢赫“骨法用笔”的造型原则,更通过材质(铜、紫砂) 与色彩的对比(黑底红字),实现了“视觉张力与传统意蕴 的共生”。此外,其主题性创作如《霾》通过墨色渲染与画 面裁切,以破碎诡谲的视觉语言隐喻生态危机,突破了书法 “以文本为中心”的固有范式,彰显了书法介入当代社会的 可能性。

三、心正笔正:李胜洪书品与人品的双向 互构

唐代柳公权提出“心正则笔正”[6]的 书学伦理观,这一传统在李胜洪身上得到 延续。他幼承家训,将书法视为“克己 修身”的修行。父亲“作书先做人”的 理念,与曹立庵、陈义经等名师“技道 并重”的教导,共同塑造了其“雅逸闲 静”的创作心态。这种人格特质投射于书 作,表现为孙过庭《书谱》所谓“不激不 厉,风规自远”[7]的审美品格,如《般若 波罗蜜多心经》中静谧肃穆的笔意,恰是 其“澄怀观道”精神的外化。这种观念与 项穆《书法雅言》中“评鉴书迹,要诀何 存?温而厉,威而不猛,恭而安”(转引 自熊秉明《中国书法理论体系》,人民美 术出版社2017年版,第142页)的中和审美 观形成互文,即书法并非单纯技法呈现, 而是“人化自然”的伦理投射。 作为荆州望族后裔,李胜洪承袭了 楚地“高不绝俗,和不同流”的士人风 骨。其父母“新旧交替时代知识分子”的 双重身份,使他兼具传统文人的“儒素 德业”与现代知识分子的批判性自觉。

李胜洪 行草 苏轼《题西林壁》 138cm×60cm 2014年 释文:横看成岭侧成峰,远近高低 各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中

这种复合性人格投射于书风,体现为小字 行书的“清丽不甜腻”与巨幛草书的“狠 辣雄强”之对立统一。正如张彦远《历代 名画记》强调的“书画之艺,皆须意气 而成”(转引自冯晓林《历代书画关系 论导读》,中国商业出版社2016年版,第 62页),李胜洪作品中“燕子掠水”般的 迅捷与“老将用兵”般的沉雄,恰是“士 人精神与艺术意志共生”的明证。上山下 乡、工厂劳作的经历,淬炼出李胜洪“梅 花傲骨寒”的艺术意志。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/LiShengHongShuFaYiShuDeDuoWeiChanShi_2.shtml